Il colore è una proprietà della materia immediatamente evidente a tutti noi. I limoni sono gialli, i maglioni natalizi sono rossi e i fenicotteri sono rosa. Siamo tutti d’accordo. La percezione del colore è invece tutto un altro mondo. Vi sarà capitato di incappare in qualche diatriba sul colore di un paio di jeans per alcuni neri e per altri palesemente blu scuro. Noi infatti percepiamo il colore in modo unico, come risultato dell’interazione tra la materia, la luce e i nostri occhi (sistema nervoso annesso).

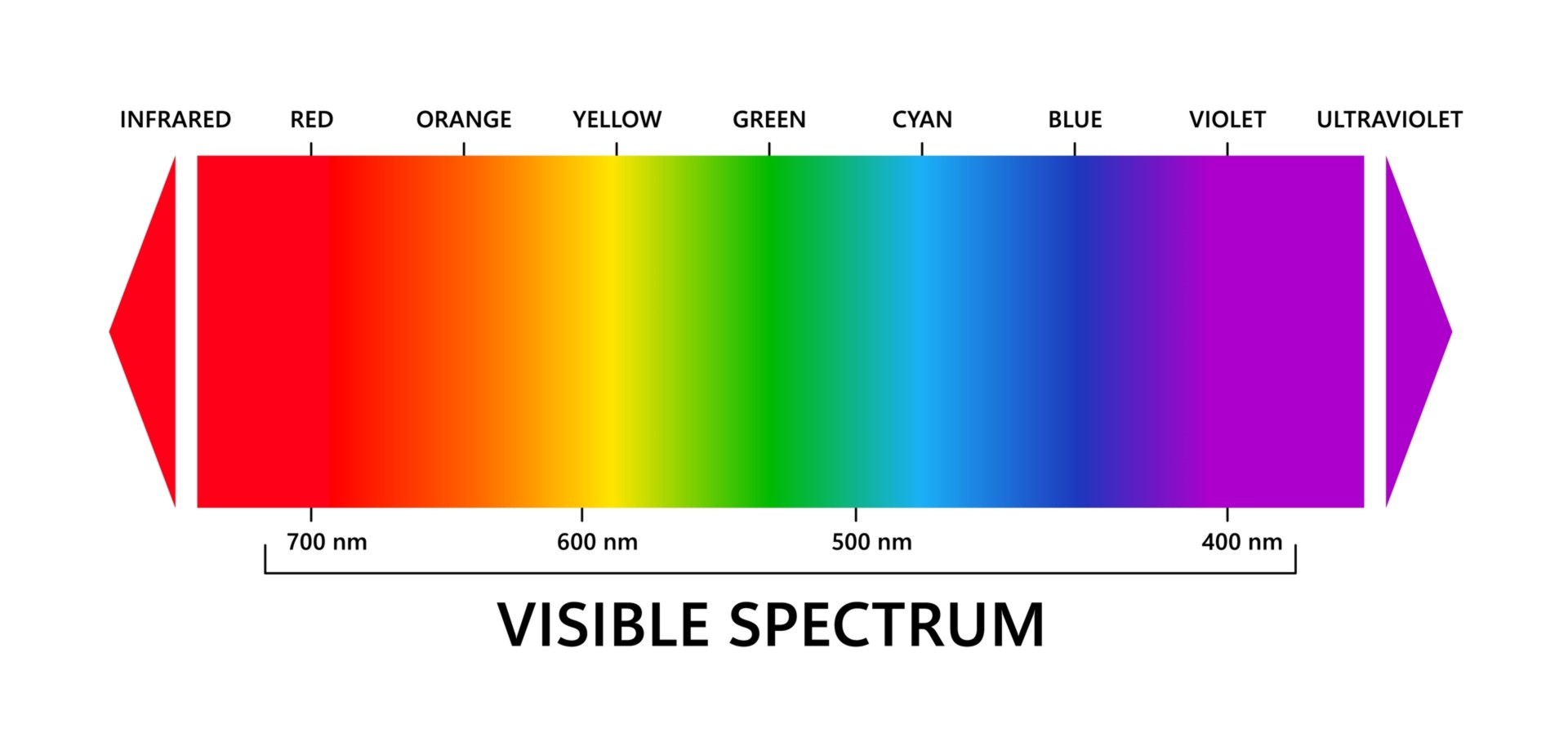

Quest’ultimo, il sistema occhio – cervello, è unico per ognuno di noi, e questo porta a lievi differenze e sensibilità soggettive sulla percezione del colore (e liti sul colore dei maledetti jeans), arrivando in alcuni casi a variare di molto l’esperienza dell’interazione che alcuni individui hanno con il colore. La dimostrazione sta nelle condizioni che alterano la percezione cromatica tipo il daltonismo, la discromatopsia e l’acromatopsia. Fortunatamente il colore è associato ad una grandezza fisica misurabile della luce, ovvero la lunghezza d’onda. La luce può essere descritta come un’onda che si propaga nel campo elettromagnetico e la sua lunghezza d’onda è la distanza tra due creste di questa sinusoide. Nel campo della luce visibile, più la lunghezza d’onda è lunga più andremo verso il colore rosso, mentre più è corta più ci sposteremo verso il colore blu.

Il sole o le lampadine, ad esempio, emettono uno spettro luminoso composto da tantissime lunghezze d’onda diverse, che sommate producono il colore bianco. I singoli colori che compongono la luce sono separabili con un semplice esperimento, non dissimile da quello che nel 1676 Isaac Newton eseguì dimostrando la natura della luce e la legge della rifrazione. Basta far incidere un raggio di luce su un prisma ed ecco che una cascata di colori verrà proiettata su una superfice dietro stante (questo perché ogni colore avrà un angolo di rifrazione diverso all’interno del prisma). È possibile fare anche l’inverso e non solo usando un prisma per ricombinare i colori, ma anche costruendo un «disco di Newton» , cioè un disco di carta sul quale sono colorati 7 spicchi con i colori primari. Facendo girare velocemente il disco questo diventerà bianco poiché l’occhio percepirà la somma di tutti i colori!

Quando la luce bianca colpisce un oggetto, alcuni colori vengono assorbiti mentre altri vengono riflessi. Se osservo una mela rossa il mio occhio sta ricevendo la porzione di luce rossa riflessa dalla mela, mentre i blu, i verdi, i viola e altri colori vengono assorbiti. A questo punto per completare il quadro, non rimane che capire cosa determina l’assorbimento di un colore piuttosto che un altro. Ed è qui che l’aspetto chimico entra in gioco! La luce visibile quando colpisce un materiale, interagisce con le molecole che contiene. Se le molecole presentano particolari gruppi funzionali (ovvero combinazioni di atomi e legami tra di essi) adatti ad interagire con la luce, avverrà l’assorbimento. Questi gruppi sono chiamati cromofori. Molecole come le antocianine, pigmenti naturali che troviamo nella buccia della mela rossa (ma anche nei frutti rossi o nel karkadè), saranno in grado di assorbire buona parte dello spettro luminoso ma non i rossi che verranno riflessi.

Tra i molti pigmenti esistenti ne troviamo uno per ogni colore, che siano essi naturali o sintetici, organici o inorganici. Alcuni esempi tra i pigmenti organici sono le ftalocianine (blu), i chinachidroni (rosso/viola), le isoindolinone (verdastro/giallo). Mentre tra i pigmenti inorganici più comuni troviamo il biossido di titanio (bianco), il solfuro di zinco (bianco), l’ossido di ferro (nero/giallo/rosso/verde a seconda dello stato di ossidazione) o il carbon black (nero), per intenderci quella sostanza nera che potete facilmente ottenete ponendo una fiamma sotto un cucchiaio metallico. Ognuno di essi contiene cromofori specifici che assorbono parte della luce e ne riflettono il colore che vediamo, o che non vediamo nel caso dei neri.

Seguendo lo stesso principio possiamo finalmente spiegare perché gli specchi comuni sono tecnicamente verdi. Gli specchi che abbiamo tutti in casa riflettono circa l’80-90% della luce, il che significa che un buon 10-20% è assorbito, in particolare dal vetro dello specchio. I vetri usati per gli specchi comuni contengono piccole quantità di ossido di ferro. Questo composto, presente in più stati di ossidazione, assorbe buona parte dello spettro luminoso fatta eccezione per i verdi che restano il colore predominante della riflessione. Osservare uno specchio non vi farà cogliere questo fenomeno, tuttavia diventa facilmente visibile grazie ad un piccolo trucchetto: ponendo due specchi uno di fronte all’altro si crea una serie di riflessioni infinite in cui il fenomeno si amplifica diventando estremamente evidente!

Capita spesso di trovare questi specchi, chiamati infinity mirror a scopo decorativo all’interno di locali, ascensori, servizi oppure nei famosi e temuti labirinti di specchi. La prossima volta che vi troverete nel mezzo di una coppia di specchi, non potrete fare a meno di notare (e far notare) questo interessante fenomeno.