È finalmente giunto il momento magico dei larici infuocati sui nostri monti. Per goderne appieno la poesia raccolgo l’invito dell’amico Dino, bergomense doc ma con il cuore scalvino. L’appuntamento è di buon mattino a Schilpario per un caffè e poi avviarci, fin dove ci è concesso, lungo la strada che conduce al Passo del Vivione. Il Passo è ufficialmente chiuso ma, solitamente, per qualche settimana ancora lasciano salire in auto fino al rifugio Bagozza. Oggi non è così: è il secondo weekend di novembre e la strada è già stata sbarrata ai Fondi. Poco male, è l’occasione per fare un buon riscaldamento viste le temperature sottozero.

L’idea è di fare un giro “telescopico” in zona Passo dei Campelli, con la possibilità di allungare o accorciare il percorso a seconda delle condizioni ambientali e fisiche. Risalire l’alta Valle del Dezzo nelle mattine autunnali equivale a camminare nell’ombra. Ne siamo consapevoli ma la necessità di rientrare in città nel pomeriggio impone questa scelta. A chi non ha fretta consiglio una partenza più rilassata, verso metà mattina, quando il sole inizia ad illuminare la valle.

Schilpario deve il suo nome alla voce longobarda schirpa, non però nel significato più comune di corredo da sposa, bensì riferito alla dotazione di attrezzi utilizzati nei forni fusori. La vocazione mineraria del territorio è arcinota e risale con certezza all’alto Medioevo, ma è molto probabile che l’estrazione del minerale di ferro avvenisse fin dall’epoca romana. Le miniere sono il filo conduttore di tutto l’itinerario di oggi e, a tal riguardo, mi sono rivolto a un amico, originario di Vilminore che, chiedendomi espressamente di non essere citato per nome, chiamerò Decio, in onore dell’antico nome latino della Valle di Scalve.

Decio, oltre ad essere un profondo estimatore della sua terra natale, ha lavorato molti anni per le miniere scalvine ed inizia a viaggiare nei ricordi: « Ai Fondi di Schilpario c’erano ben undici forni di torrefazione del materiale estratto nelle miniere. Ai miei tempi il carbone da legna era stato sostituito dalla polvere di carbone fossile, dalla resa calorica decisamente superiore. All’interno dei forni di torrefazione il minerale di ferro veniva cotto a circa 800 gradi. Questo passaggio consentiva la trasformazione della siderite, che è un carbonato di ferro, in ossido di ferro; successivamente il minerale era trasportato nei forni fusori, in località Forno vicino al cimitero di Schilpario, dove, a temperature di oltre 1500 gradi, veniva fuso per diventare ghisa o acciaio». Parlando del complesso sistema di gallerie a più livelli connesse tra loro da pozzi verticali, Decio lo descrive in un modo curioso ed efficace: «La miniera è come un grande condominio, con i suoi corridoi e gli ascensori a collegare i vari piani».

Chiacchierando con Decio vengo a conoscenza di un’attività piuttosto diffusa in valle fino alla metà del Novecento, ma di cui non si parla volentieri perché “fuorilegge”: il contrabbando. Quelli che per secoli erano percorsi di accesso alle miniere oppure sentieri per raggiungere gli alpeggi o, più semplicemente, vie seguite dai cacciatori, a un certo punto, tra la seconda metà del 1800 e gli anni sessanta del secolo scorso sono diventate vie percorse dai contrabbandieri. I contrabbandieri, detti anche «spalloni», trasportavano in una bricolla di paglia intrecciata circa 30 chilogrammi di sale, caffè, tabacco o prodotti alimentari quando scarseggiavano nei periodi di guerra. Essi valicavano i passi montani almeno una volta la settimana, in perenne competizione con la Guardia di Finanza appostata nei punti strategici. Proprio a causa di questi appostamenti a volte erano costretti ad abbandonare il loro carico perdendo cifre ingenti.

Il collegamento con la Valtellina avveniva attraverso i Passi del Venerocolo (2314m) e di Belviso (2518m). Con camminate di cinque o sei ore, scendevano a Tresenda, in Valtellina, dove si acquistava la “roba” dai contrabbandieri del posto. La Valle di Scalve consumava ben poco delle merci che giungevano attraverso le montagne. La maggior parte della “roba” proseguiva per la Valle Seriana o per la Valcamonica. Alpinisti e camminatori per necessità, i contrabbandieri non si sentivano affatto dei fuorilegge. Era considerato un lavoro come gli altri, fatto per sopravvivere alla povertà. Decio mi racconta l’incredibile storia di un bimbetto di una frazione di Vilminore, oggi arzillo novantenne, che si incaricava dello smercio delle sigarette appena giunte dalla Valtellina verso Gandellino. Camminava per ore con la sua gerla pesante sulle spalle attraverso il passo della Manina e la Val Sedornia per raggiungere il paese seriano.

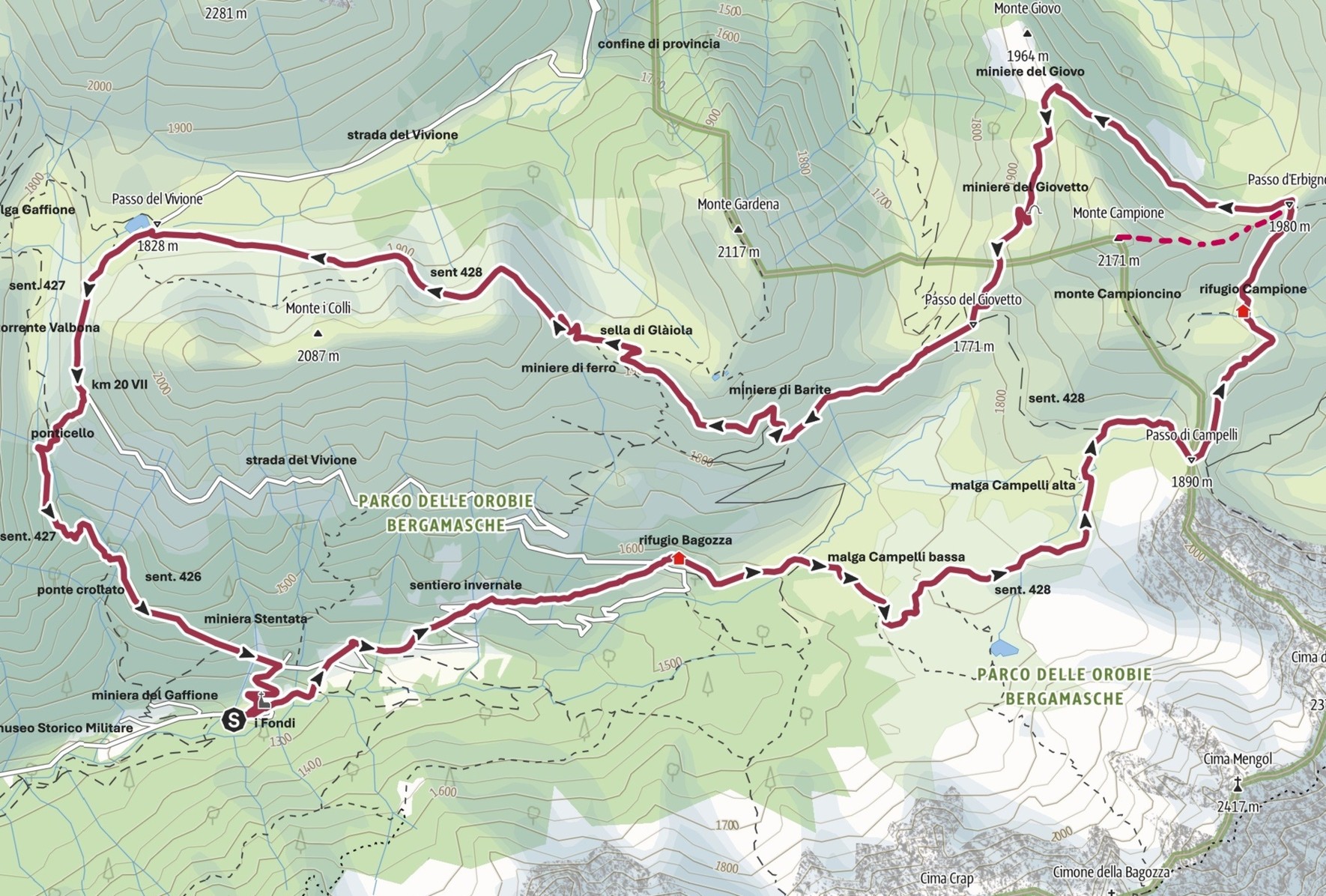

Torniamo al nostro itinerario: dai Fondi (1260m), località che deve il nome alla presenza delle fonderie, marciamo lesti attraverso il sentiero invernale che, intersecando più volte la strada del Vivione, giunge al rifugio Cimon della Bagozza (1573m). Dal rifugio ci addentriamo nella conca dei Campelli seguendo il sentiero CAI 428 che conduce al Passo dei Campelli. Le cime intorno a noi sono già illuminate dal sole ma i suoi bramati raggi stentano ancora ad entrare nella valle. La conca dei Campelli è un anfiteatro pascolivo assai suggestivo dominato, a Sud, dalla aguzza mole calcarea del Cimon della Bagozza e chiuso, a Nord, dai monti Campione e Gardena, cime di diversa natura geologica.

Con pendenza sempre dolce e regolare procediamo toccando dapprima malga Campelli bassa (1640 m) e successivamente malga Campelli alta (1812 m), dove finalmente siamo raggiunti dal sole. Un ampio semicerchio ci conduce al Passo dei Campelli (1890m). Poco prima del passo, il sentiero 428 devia in piano a sinistra per dirigersi al Passo del Giovetto: questa è una ghiotta variante, breve ed assolata, che raggiunge il valico del Giovetto con un tracciato recentemente ingrandito e ammorbidito per favorire il transito delle MTB. Al passo dei Campelli optiamo invece per uno sconfinamento in territorio camuno fino al rifugio Campione (1946m), dove ci concediamo un caffè e quattro chiacchiere con il rifugista.

Seguendo le dritte del rifugista puntiamo al Monte Campione (2171m), cima per noi inesplorata, passando dal vicino Passo di Erbigno (1980m). Dal valico di Erbigno si prende la traccia del crinale Est che adduce alla vetta. Rimaniamo stupiti dal fatto che sulla sommità non esiste alcun segnale, solo un piccolo insignificante paletto di legno ormai ricoperto dall’erba, mentre sotto di noi riluce la grande croce metallica del Campioncino. La vista è superlativa con prospettive uniche verso l’Adamello e le sue cime minori, sui monti dell’Aprica e su tutte le vette scalvine. Torniamo sui nostri passi al Passo di Erbigno dove prendiamo il sentiero che, aggirando il versante settentrionale del Monte Campione, perviene al passo del Giovetto (1816m). Lungo questo tratto di sentiero si incontrano numerose testimonianze del lavoro nelle miniere (una casetta, manufatti, colate di detriti e buchi d’accesso alle gallerie). Ad osservare questi resti si direbbe che l’attività estrattiva sia durata fino pochi anni fa.

Al passo iniziamo a godere dello spettacolo dei larici infuocati: sembrano tante fiammelle rivolte verso l’azzurro del cielo. Al Giovetto intercettiamo nuovamente il sentiero 428 che attraversa il versante meridionale del Monte Gardena. In questo traverso si possono notare i buchi di accesso alle miniere di un altro minerale, cavato solo nel secolo scorso: la barite. Apprendo da Decio che oltre ai già noti usi in campo edilizio e diagnostico, la barite era sfruttata anche per le sue doti di fluorescenza. Ciò che pochi sanno è che un tempo, grazie al suo elevato peso specifico, la polvere di barite veniva utilizzata nella produzione della carta dei salumieri per aumentarne il peso oppure cosparsa sulle croste dei formaggi con il medesimo intento. Ci fu anche un periodo in cui tale polvere era impiegata per la realizzazione dei contrappesi all’interno dei cestelli delle lavatrici.

Proseguiamo fino all’ampia sella di Glàiola (1942 m) dove si notano altre infrastrutture minerarie. Si sale qualche decina di metri sopra il valico per poi iniziare una dolce discesa fino al Passo del Vivione (1828 m). Questo tratto è tutto rivolto a Nord pertanto può capitare di incontrare alcune lingue di ghiaccio, non pericolose data la ridotta pendenza del sentiero ma passibili di qualche indesiderato scivolone. Il Passo del Vivione è completamente illuminato dal sole, non c’è anima viva e d’intorno regna un insolito silenzio. È un piacere camminare lungo la strada godendo dei meravigliosi scorci senza il timore del traffico. Il laghetto ghiacciato del Vivione è una meraviglia!

La particolarità geografica del Passo del Vivione è che si trova interamente in territorio orobico. La linea di confine tra le due province di Bergamo e Brescia infatti non corre lungo spartiacque dei monti bensì scende dal Monte Gardena verso Nord fino a toccare il torrente Sellero (circa 5 chilometri a valle lungo la strada del passo) per poi riguadagnare il crinale del Monte Pertecata e del Sellerino: sono zone che pochi bergamaschi conoscono eppure son parte della nostra provincia. Queste antiche terre di pascolo e di miniera erano utilizzate dalla gente di Schilpario che, che trovandosi “fuori dal mondo”, hanno mantenuto il loro fascino naturale. È molto curioso il fatto che non esitano certezze e nemmeno ipotesi sull’origine del nome Vivione.

Per il rientro ai Fondi dal Vivione esistono diverse possibilità:

- seguire in discesa integralmente la strada del Passo per 4.5 chilometri fino al rifugio Bagozza, dove si riprende il sentiero invernale fatto in salita: è un percorso lungo ma piacevole e assolato, con i larici schioppetanti di colore e scorci panoramici strepitosi sulla vallata;

- raggiungere con un ampio semicerchio la malga Gaffione per andare a intercettare il sentiero CAI 427 che percorre tutta la Valbona fino alle miniere del Gaffione, presso i Fondi;

- scendere per la strada del Vivione fino al chilometro 20,VII poco oltre il quale alcune frecce nere dipinte sull’asfalto invitano a deviare per il pendio pratoso puntando a un ponticello di legno ben visibile dalla strada. Al ponticello ci si immette sul sentiero 427 per i Fondi. Fino al ponticello la traccia non sempre è evidente ma basta tenere come punto di riferimento il ponticello che non si sbaglia. Questo il percorso più breve che abbiamo scelto per ridurre i tempi.

Va ricordato che il sentiero 427, nel suo tratto finale, è chiuso per il cedimento di un ponte e, dove si incontrano i cartelli di divieto, consiglio di deviare a sinistra per il sentiero 426 diretto alla miniera Stentata. Presso l’ingresso della miniera ci sono ancora i binari e i carrellini come se il tempo si fosse fermato al 1972. Il proprietario della miniera ha allestito una baracca con panche e tavoli ad uso privato. Bisogna sapere che le prime visite alle miniere di Schilpario avvenivano proprio alla Stentata, solo in un secondo tempo è stata aperta la visita alla miniera del Gaffione. Dalla Stentata il sentiero scende fino d intercettare la strada del Vivione poco sopra i Fondi.

P.S. l’itinerario qui descritto (escludendo la salita al Monte Campione) è lungo 17 chilometri con 1.000 metri di dislivello positivo. Presso il Passo dei Campelli, mantenendo il sentiero 428 senza effettuare il periplo del Monte Campione, si risparmiano 3.5 chilometri e 200 metridi salita. È un itinerario senza difficoltà tecniche, fattibile anche in occasione delle prime nevicate purché il manto nevoso sia di pochi centimetri. In tal caso può essere utile avere con sé un paio di ramponcini.

Tutte le foto sono di Camillo Fumagalli