Nello sterminato panorama dei festival cinematografici di piccole dimensioni che (per fortuna anche della nostra città) si rincorrono all’interno dei calendari culturali, «Snark Festival» ha trovato una formula originale che non lo fa somigliare per nulla a nessuno degli altri piccoli festival disseminati per il territorio. Giunto alla seconda edizione, «Snark» è infatti un festival estremamente compatto – appena quattro giorni e otto titoli, in programma da giovedì 11 a domenica 14 settembre al Cineteatro Lottagono nel quartiere San Paolo – che concentra l’attenzione sul cinema documentario, colto nella sua forma meno conosciuta e più autoriale. Ovvero andando a scoprire film di tutte le epoche in cui la forma documentaria si rivela nella sua natura più autentica: sguardo capace di interpretare il reale, traiettoria che attraversa i mutamenti storici e sociali, traccia che resta come testimonianza viva del mondo e delle sue trasformazioni.

Il nome «Snark» viene dal poema nonsense di Lewis Carroll «La caccia allo Snark», che narra della caccia a una creatura mai vista, forse immaginaria, impossibile da catturare. Ed è un’immagine che calza: i documentari scelti dal festival hanno infatti la stessa natura inafferrabile, quella delle cose che non si trovano sulle piattaforme, che non passano nei multiplex e che vanno un po’ “inseguiti” per essere ritrovati.

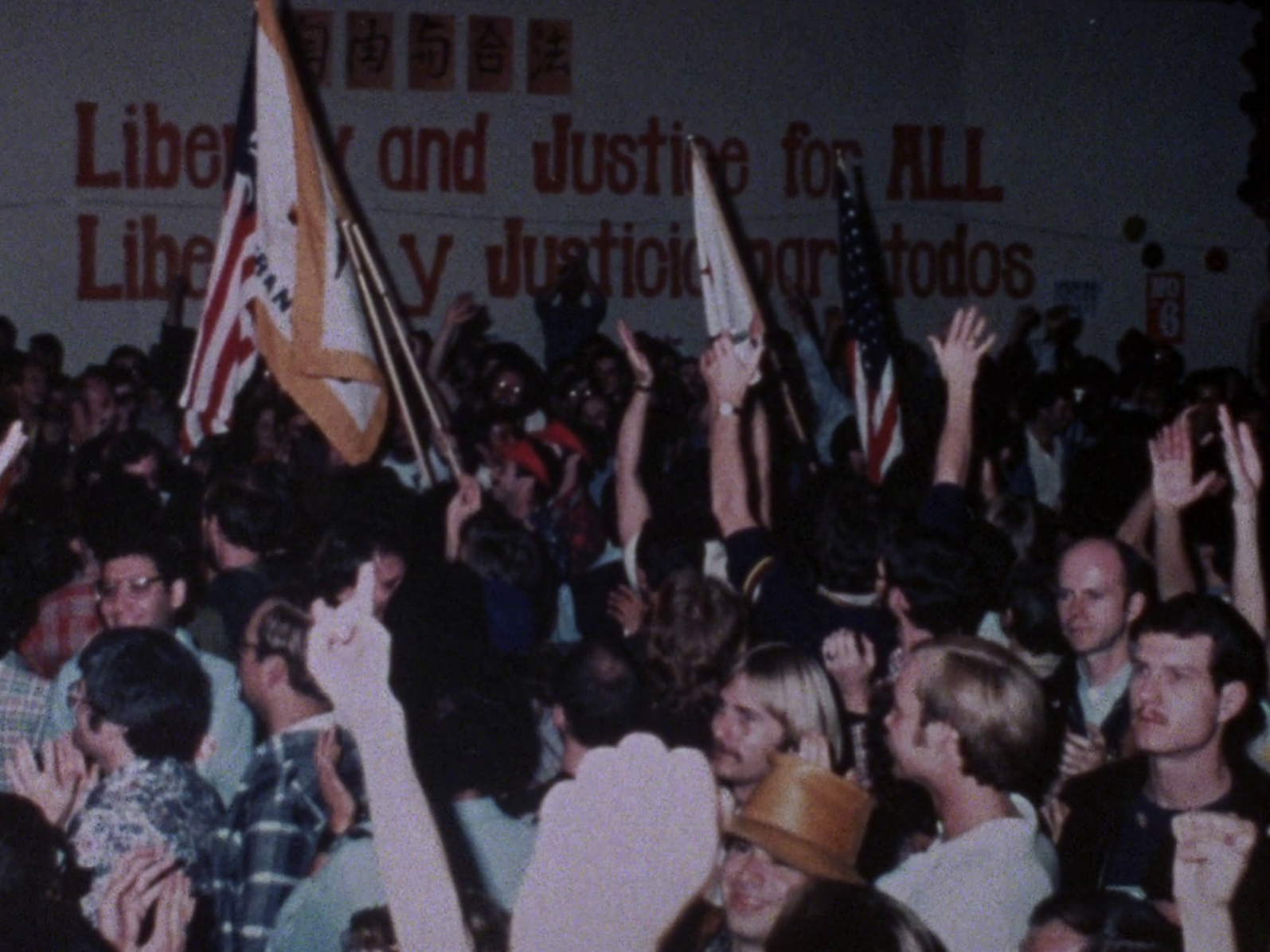

Ma scendiamo più nel dettaglio. Gli otto film in programma raccontano oltre mezzo secolo di cinema documentario globale. Realizzati fra il 1962 e il 2015 e provenienti da Stati Uniti, Algeria, Australia, Italia e Canada, queste opere rappresentano infatti non un percorso cronologico, ma un viaggio attraverso forme, linguaggi e sguardi differenti. L’apertura, giovedì sera alle 21, 11 ottobre, è affidata a «The Times of Harvey Milk» (1984) di Robert Epstein, «Premio Oscar» come miglior documentario e considerato uno dei lavori più significativi di un autore tra i più importanti del genere. La storia è quella del primo consigliere comunale dichiaratamente gay di San Francisco, assassinato insieme al sindaco George Moscone nel 1978 da un ex collega, che ha ispirato anche il film biografico di Gus Van Sant «Milk» (2008). Il film racconta non solo l’ascesa e la morte di Milk, ma soprattutto la capacità di una comunità di trasformare il lutto in resistenza. Un titolo che negli Stati Uniti è parte della cultura condivisa, ma che in Italia raramente è stato proiettato in sala.

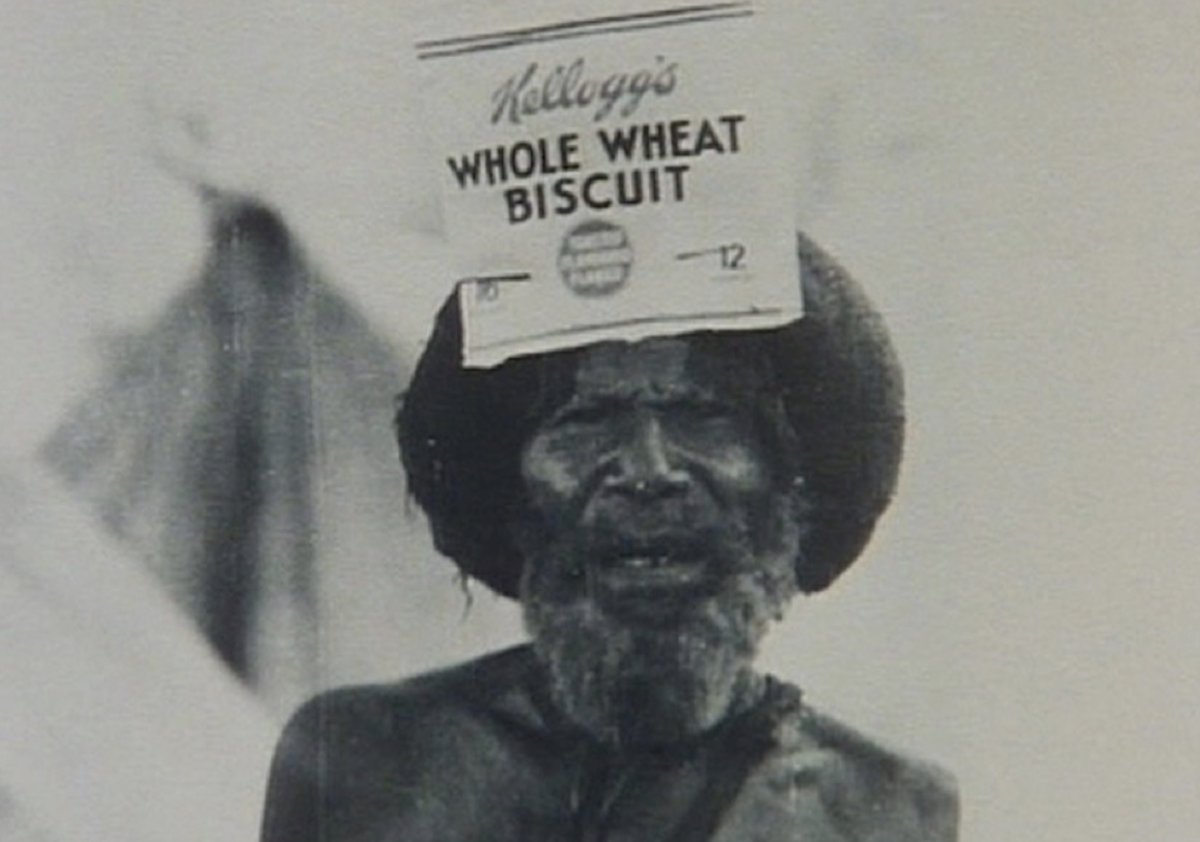

Venerdì alle 18.30 è in programma il film più recente della rassegna: «Fi rassi rond-point» di Hassen Ferhani (2015). Tutto ambientato in un mattatoio del quartiere Ruisseau di Algeri, dove i lavoratori, mentre affilano coltelli e macellano animali, parlano di calcio, politica, desideri e delusioni, con la stessa naturalezza con cui ciascuno svolge il proprio mestiere. Un film a metà tra l’osservazione sociale e lo sguardo attento sulla vita quotidiana, capace di trasformare un luogo marginale in un microcosmo che riflette un paese intero. A seguire doppio appuntamento con il cinema australiano: «First Contact» (1983) e «Joe Leahy’s Neighbours» (1989) di Robert Anderson e Bob Connolly. Il primo è un docufilm che racconta l’incontro tra i fratelli Leahy, cercatori d’oro australiani, e le popolazioni indigene delle Highlands della Nuova Guinea nel 1930. Il film utilizza filmati d’archivio girati dai Leahy e interviste con i protagonisti per documentare le reazioni reciproche di sorpresa e incomprensione culturale. Il secondo mostra invece le conseguenze: Joe Leahy, figlio del capo spedizione, cresciuto tra due mondi e diventato uomo d’affari a Papua, in un equilibrio sempre instabile con la comunità indigena. Due film che, insieme, sono una lezione di storia coloniale ma anche un avvertimento su quanto il passato continui a mordere il presente.

Il tardo pomeriggio di sabato sarà dedicato all’ospite d’onore: Franco Piavoli , uno dei maestri del cinema italiano conosciuto per i suoi film che raccontano la vita rurale e la natura in modo semplice e diretto. Presenterà la sua opera più significativa: «Il pianeta azzurro» (1982), un documentario che segue il ciclo delle stagioni nel paesaggio rurale della Pianura Padana – tra Lombardia e Veneto – mostrando la vita quotidiana e i suoi ritmi naturali. Il film si distingue per l’assenza di dialoghi e musica, ad eccezione di una messa di Josquin Desprez nel finale, e per l’uso di lunghe inquadrature che invitano a una riflessione intima sulla natura e sull’esistenza umana.

La serata proseguirà con un classico del documentario americano: «Hoop Dreams» di Steve James (1994), tre ore che seguono due adolescenti afroamericani di Westchester (Illinois), reclutati da uno scout di una scuola a maggioranza bianca per partecipare a un programma di pallacanestro che rappresenta per loro una possibile via di riscatto. Negli Stati Uniti è un cult, lodato da critici come Roger Ebert, che lo definì «il miglior film degli anni Novanta». In Italia, invece, resta praticamente invisibile, un motivo in più che ci aiuta a comprendere l’importanza di un festival come «Snark».

Domenica 14 ottobre si partirà nel tardo pomeriggio con «Pour la suite du monde» (1962) di Michel Brault e Pierre Perrault. Considerato l’atto di nascita del cosiddetto cinéma direct canadese: un approccio documentaristico che registra la realtà in presa diretta, senza narrazione esterna, ricostruzioni o finzioni sceniche. Mescola attori non professionisti e vita reale, raccontando la pesca tradizionale del beluga e, con essa, la resistenza di un’intera comunità, quella de l’Isle-aux-Coudres nella regione Charlevoix, sul fiume Saint-laurent nel Québec orientale. È un film che racconta la tradizione e il confronto con la modernità, un tema universale.

Il festival si chiuderà con un altro «Premio Oscar», «American Dream» di Barbara Kopple (1990), storia dello sciopero dei lavoratori della Hormel, azienda di carne in Minnesota, alla fine degli anni Ottanta, durante la presidenza Reagan, diventato uno dei simboli delle lotte sindacali americane. Il film mostra le tensioni tra operai e management, i conflitti sindacali e le difficoltà della classe operaia, ma rivela al contempo l’impatto di un capitalismo sempre più sfrenato sul tessuto sociale americano.

«Snark Festival» però va oltre le semplici proiezioni, offrendo sempre occasioni di contestualizzazione e approfondimento. Ogni film sarà infatti accompagnato da ospiti, voci, dialoghi. Nell’edizione di quest’anno ci saranno rappresentanti della CGIL, del CSI – Centro Sportivo Italiano, dell’associazione Immaginare Orlando, oltre a Chawki Senouci della redazione Esteri di Radio Popolare. Presenze che porteranno i temi dei film dentro la realtà contemporanea, evidenziando le urgenze sociali e politiche intorno a cui si muovono. Insomma l’idea è semplice ma estremamente efficace: un film può servire come punto di partenza per discutere e analizzare questioni attuali.

Il Festival è organizzato da Essi Vivono – associazione culturale impegnata nella promozione e diffusione del cinema di qualità che organizza proiezioni gratuite presso la biblioteca di Seriate – e l’ingresso è sempre gratuito. I film sono tutti in lingua originale con sottotitoli italiani. Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale. La cosa migliore tuttavia è segnarsi le date, entrare al Lottagono e lasciarsi sorprendere.