Durante l’università, «Lombardia» mi accompagnava sempre sui regionali per Torino: una di quelle canzoni che si impongono sul tempo, per la forza della melodia e per un testo che qualsiasi lombardo può sentire proprio. Non a caso è il brano che ha segnato la rinascita dei Mercanti di Liquore: nel 2021, infatti, «Lombardia» è tornata a vivere in una nuova versione benefica – feat I figli Storti – con ventotto artisti della scena italiana per sostenere Emergency nella lotta al Covid-19.

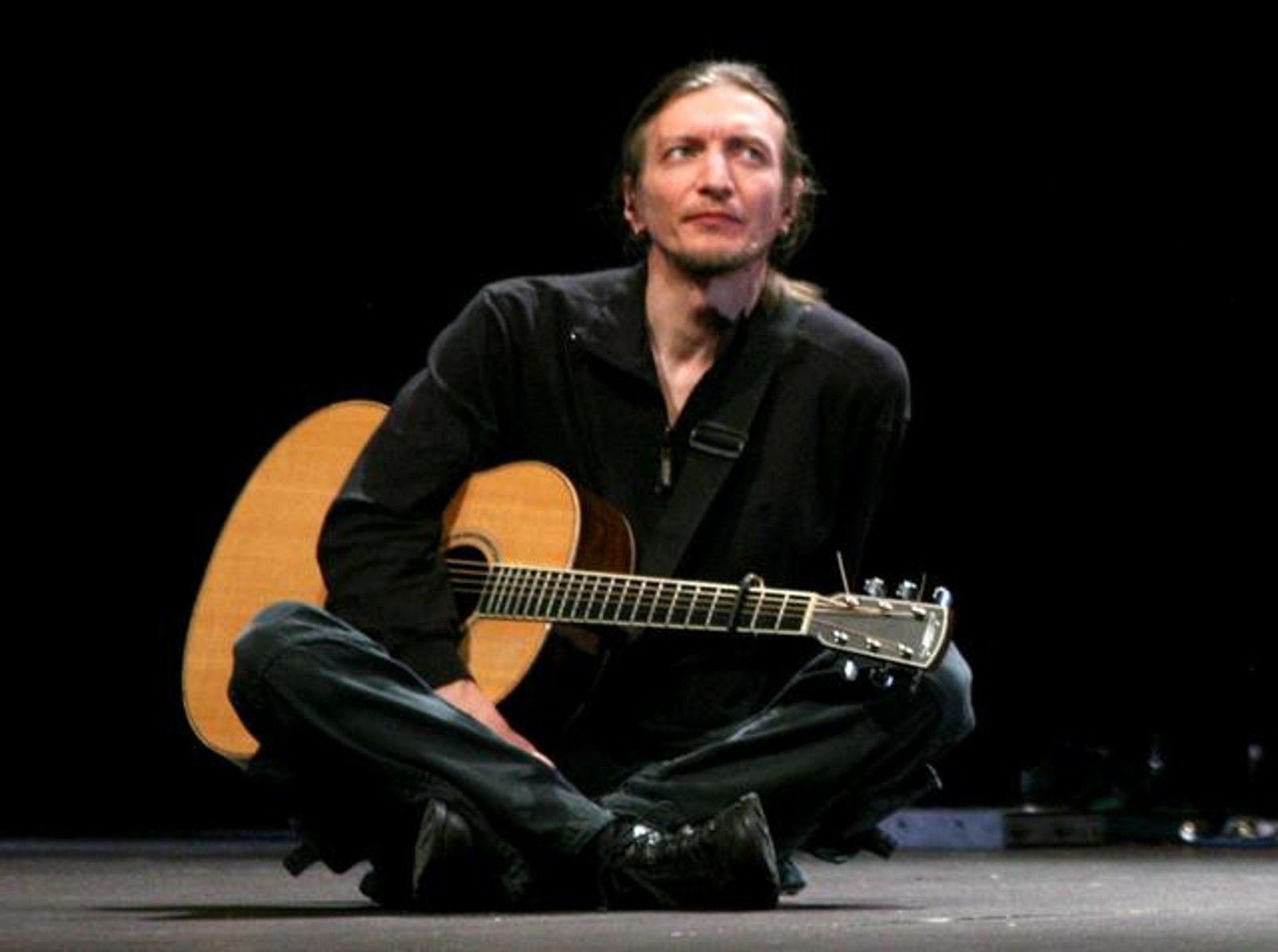

A quattro anni da quell’esperienza, il gruppo è tornato con «Non ci troverete mai» e una nuova formazione: Lorenzo Monguzzi (voce e penna) ha accolto – sotto il nome storico – Andrea Verga (chitarre, banjo, mandolino), Nadir Giori (basso), Elio Biffi (tastiere, fisarmonica) e Lorenzo Bonfanti (batteria). Domenica 30 novembre, questi nuovi Mercanti di Liquore saranno sul palco del Druso per presentare il nuovo album e, nell’attesa di vederli dal vivo, abbiamo parlato con Lorenzo Monguzzi del loro ritorno e di periferie geografiche e morali.

ES: Lo scorso maggio siete tornati con «Non ci troverete mai». Cosa ti ha spinto a rimetterti in gioco con una formazione diversa e cosa invece ti ha trattenuto fino ad adesso?

LM: La pausa così lunga è nata dal fatto che, a un certo punto, ci si ritrova a condividere un progetto funzionante con persone che, in quel momento, hanno altre priorità. Per un po’ abbiamo fatto finta andasse tutto bene, ma poi, per rispetto verso chi ci ascoltava, abbiamo capito che non aveva senso. Quando porti in scena un certo tipo di musica, devi restare coerente: se non ti riguarda più e non hai più voglia di farlo insieme, è più corretto smettere e dedicarti ad altro. Però a volte capita – come sperano tutti quelli che fanno il mio mestiere – che le tue canzoni sopravvivano anche ai tuoi percorsi. Dopo undici anni di pausa, mi arrivavano messaggi di chi chiedeva quando avremmo ricominciato e raccontava quanto le nostre canzoni contassero per loro. Questo mi ha fatto pensare che forse valeva la pena provare a vedere se dopo tanti anni avessimo ancora voglia di suonare. Del trio originale, Simone Spreafico ha detto fin da subito che non era interessato, mentre con Piero Mucilli, ci abbiamo provato per un po’, ma poi anche lui ha abdicato. Per cui mi son trovato da solo e ho deciso di mettere nuova linfa dentro questa “vecchia scatola”: attraverso due o tre formazioni siamo arrivati a quella attuale, abbastanza stabile e bella. Con l’eccezione di Nadir Giori, mi sono orientato verso persone giovani che mi facessero allontanare dalla comfort zone.

ES: Quanto è importante confrontarsi con una nuova generazione di musicisti?

LM: Fa un bene enorme. Mi dava fastidio quando i “grandi vecchi” parlavano con sufficienza, di quello che facevo io e altri della mia generazione e anche adesso a volte sento dire con troppa superficialità che questi giovani musicisti fanno schifo o che si è persa la cultura musicale. Ma di ragazzi che fanno cose meravigliose ce ne sono tanti e semmai è l’industria discografica ad essere sempre più “industria”. Poi la bellezza della vita è anche trovarsi a suonare con uno più giovane (Elio) che fa parte di un gruppo pop che sta spopolando (Pinguini Tattici Nuclerari, ndr). Lavorare con gente che ha vissuto diversamente da te questi ultimi anni ti apre all’ascolto ed è fondamentale, per non rimanere sempre legato ai tuoi riferimenti.

ES: Mi pare che dal titolo si possa evincere il senso dell’album: l’impossibilità di trovarsi perché ci si trova nella periferia e nella marginalità. Una dichiarazione di libertà, un modo per sottrarsi al formalismo di quest’epoca che vive di etichette. Sbaglio o è così?

LM: Ti abbraccerei (ride, ndr). È la cifra stilistica che abbiamo sempre voluto avere come gruppo: quell’orgoglio di arrivare dal niente, di non essere epigoni di nessuno, ma di esserci costruiti un percorso parallelo. A volte, chi sei e i tuoi limiti diventano la parte importante della tua musica e ciò che ti rende riconoscibile. Mi viene sempre in mente Bob Dylan: ce ne sono miliardi che cantano meglio di lui, però ha saputo compensare con quel suo modo di essere, perché i grandi fanno coincidere la musica con loro stessi e i loro difetti.

ES: A proposito di marginalità, nei testi si parla spesso di chi resta fuori dal centro: balordi, figli storti o chi appare non convenzionale («Quel giorno»). Pensi che la musica italiana oggi riesca a raccontare questi spazi e queste persone o è diventata troppo centrale e rassicurante?

LM: Non direi rassicurante, perché – per quel poco che conosco della scena trap – il modello dell’emarginazione e dell’essere storti rispetto alla normalità c’è ancora, però è spesso stereotipato. Soprattutto, quello che mi infastidisce di questa scena commerciale è che è tutto «io» e che manca, invece, il «noi». Ma la musica che mi ha fatto appassionare parlava di «noi» e di «voi»: anche la denuncia è importante.

ES: Voi avete sempre affrontato temi concreti e politici. Come si fa a mantenere un equilibrio, evitando di cadere nel cinismo e nella retorica?

LM: È la cosa che mi spaventa di più quando mi metto a parlare di cose sociali e politiche, perché è un attimo superare il confine. Io cerco – non è detto che ci sia sempre riuscito – di stare alla larga da tutto ciò, ma quando ci metti la faccia, l’unica cosa che ti può salvare dal risultare retorico è una passione vera. Non ho mai amato il cosiddetto combat folk: stimo chi lo fa, ma lo trovo distante, come se volesse ergersi a raccontare la verità. Oggi, secondo me, ci viene chiesto di metterci la faccia – come andrebbe fatto con la Palestina – ma anche il cuore: di qualcuno che spieghi cosa succede nel mondo ne ho un grandissimo bisogno, ma lo cerco sui giornali, alla radio, su Internet; quando sento una canzone voglio che mi emozioni. Questa è l’unica forza reale che hanno in più le canzoni rispetto ad altre forme di comunicazione.

ES: Tornando invece al disco, per me è stato abbastanza una sorpresa: il suono è rimasto affine al folk, però è più contemporaneo, talvolta elettronico; eppure, la vostra identità è rimasta la stessa. Come avete fatto a cambiare senza perdervi?

LM: Ti abbraccerei per la seconda volta (scherza, ndr). L’obiettivo era proprio quello: non rifare un disco uguale a come l’avremmo fatto nel 2000, perché son cose che giustamente piacciono solo ai fan che già ti conoscono, ma ti allontanano dal resto. Grazie a questi musicisti, con una storia musicale molto diversa dalla mia, è stato possibile: a fatica, ho cercato di levarmi le mie idee e di ascoltare suoni diversi e, secondo me, abbiamo trovato un discreto compromesso. I testi continuo a scriverli io e mi auguro si senta la continuità, mentre sulla musica ci sono stati interventi, ma partendo sempre dai testi: non potevamo fare arrangiamenti troppo pop su canzoni che dicono tutt’altro. È stato molto interessante vedere che anche suoni nuovi non deturpavano, anzi aprivano.

ES: Nel disco compaiono anche Lella Costa e Francesca Botti. La tua esperienza teatrale con Paolini ha lasciato un segno nella scrittura musicale?

LM: Penso proprio di sì. Da una parte sono convinto che tutti quegli anni passati in giro con Paolini mi abbiano un po’ fregato sulle possibilità di diventare mainstream, perché da musicista cerchi di scrivere cose che possano essere un minimo facili all’ascolto. Lavorare con Marco (Paolini, drammaturgo, regista, attore, scrittore e produttore cinematografico italiano ndr), invece, mi ha definitivamente liberato da tutto ciò: in teatro la musica è libertà assoluta. È stato doloroso: le prime volte che facevamo spettacoli insieme, io scrivevo un sacco di cose e lui ogni volta mi diceva che andavano bene, ma che dovevano durare un minuto e mezzo, non di più. Quello mi ha un po’ tolto la responsabilità di raccontare delle cose dall’inizio e alla fine e in più ho scoperto che, avendo meno strutture, potevo fare veramente quello che mi veniva al momento. Insomma, mi ha tolto tante sovrastrutture che invece la musica intesa come canzone, che deve andare su un disco e deve essere ascoltata, un po’ mi aveva messo. E «Quadretto» ne è la prova: negli ultimi concerti abbiamo fatto salire due ragazze dal pubblico che mimassero con sotto le voci delle due attrici: un momento teatrale, che oggi è una roba normalissima e, anzi, un plus.

ES: E cosa significa oggi essere un «Prigioniero poetico» in Italia e fare musica in questo paese?

LM: Potrei parlarne per ore: in questo momento ci sto riflettendo molto. Mi ostino a sentire i telegiornali e ogni volta ci sono delle notizie da cui faccio fatica a riprendermi. Ogni giorno si aprono nuovi baratri di crudeltà, di cattiveria, che ti spingono a dire «mi arrendo», come nella canzone. Mi viene anche da pensare che forse siamo stati viziati come generazione: quando ero ragazzo, protestavamo per tutto, però di fatto abbiamo vissuto un periodo relativamente felice della storia dell’umanità. C’erano guerre, ma c’era ancora un barlume di diritto internazionale, che dava l’idea che ci potesse tutelare da un delirio del genere. Oggi forse ci sentiamo abbandonati: non esiste un’autorità che ci tuteli. Però mi capita, suonando in giro, di incontrare realtà che fanno cose meravigliose solo per passione. E allora torna un po’ quella speranza che prima o poi ci sarà anche la giusta risposta a tutta questa ondata di ferocia e di egoismo. In questo senso fare musica e cercare di metterci la faccia assieme a dubbi, frustrazioni, dolori o gioie, con l’idea che possa essere vagamente importante, aiuta. Ad esempio, quest’estate siamo andati a suonare in Salento per una cooperativa che cerca di creare posti di lavoro per fare in modo che i ragazzi non vadano altrove. I due fondatori mi hanno detto che, per loro, le canzoni dei Mercanti sono state una parte importante e che in qualche modo la nostra musica ha dato loro un’energia positiva. Per cui, si alternano queste due fasi: lo sconforto più totale e degli spiragli di luce. E quella luce è bella potente.