Durante i suoi viaggi e i suoi messaggi al mondo Papa Francesco ha spesso invitato a fare «profezia per la pace», rivolgendosi sia ai potenti di un mondo attraversato dalle guerre, sia alle persone comuni. «Vi chiedo di accompagnarmi nella profezia per la pace» è stato anche l’invito che il Santo Padre argentino ha rivolto ai membri di Comunione e Liberazione raccolti in Piazza S. Pietro il 15 ottobre 2022. La mostra, inserita nel palinsesto di iniziative della nuova edizione di « Bergamo Incontra », nasce dal desiderio di rispondere a questo invito. Un’espressione con cui il Pontefice voleva invitare il mondo a portare e praticare la pace nel presente, aggiungendo in alcuni suoi interventi anche il tema della creatività, come strumento per renderla concreta.

Un appello che oltre cento studenti di Gioventù Studentesca di Comunione e Liberazione provenienti dalle scuole superiori in tutta Italia, insieme ai loro docenti, hanno raccolto in un progetto di ascolto e conoscenza dell’altro che oggi è diventato una mostra itinerante. «Profezie per la pace» è il titolo di questo percorso espositivo realizzato in occasione del «Meeting per l’Amicizia fra i popoli 2025», che il prossimo fine settimana farà tappa a ChorusLife di Bergamo, proprio in occasione della tre giorni di «BergamoIncontra».

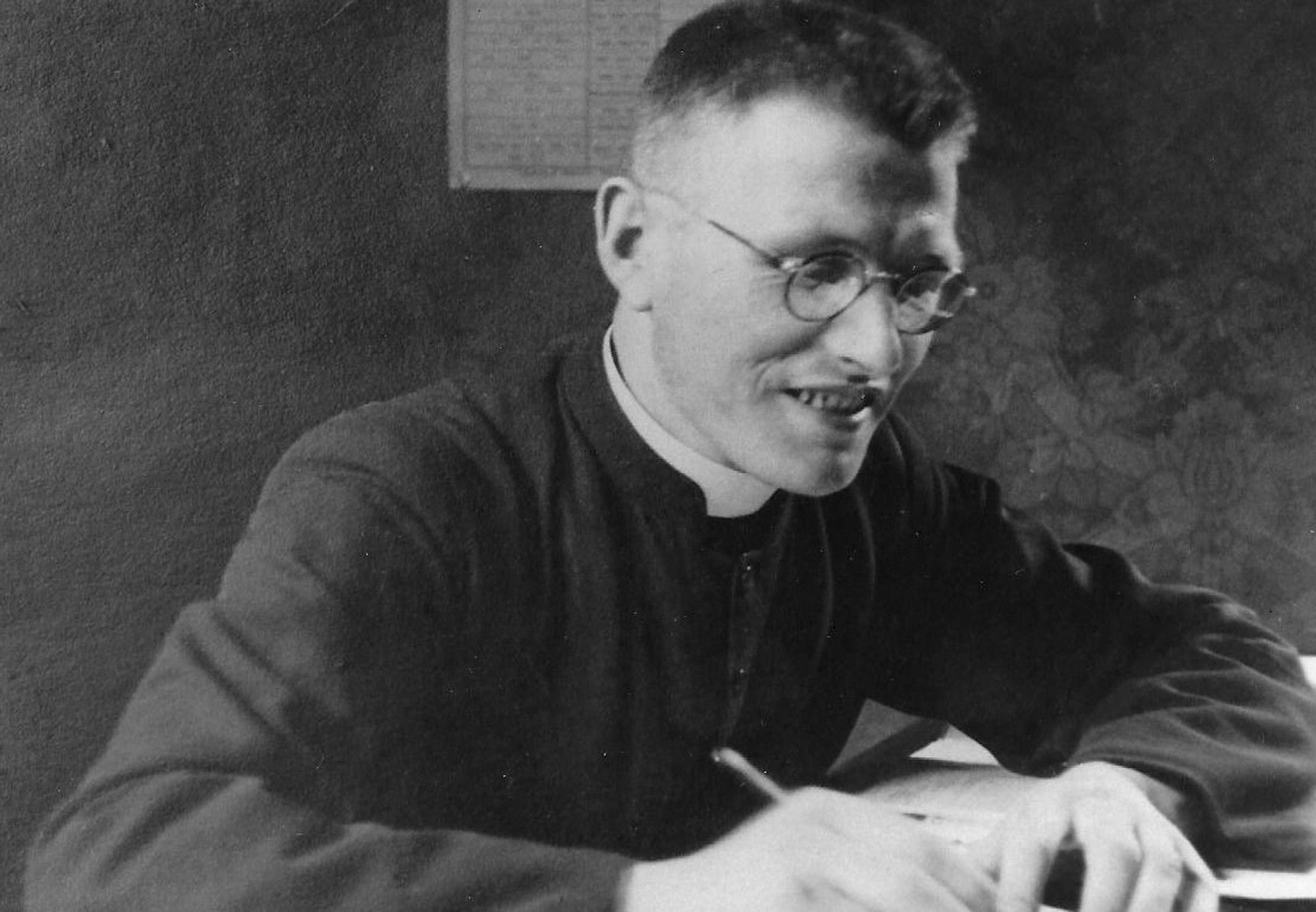

Appuntamento venerdì 17 alle 18 con l’inaugurazione di questa e di altre due mostre: la monografica dedicata al sacerdote don Antonio Seghezzi, bergamasco morto nel lager di Dachau, e un progetto espositivo dedicato ai coniugi Jägerstätter, simbolo di resistenza alla minaccia nazista. Le tre esposizioni si potranno visitare venerdì 17 fino alle 22; gli orari di visita del 18 ottobre saranno invece dalle 10.30 alle 22 e il 19 dalle 10.30 alle 18, sempre a ingresso libero.

«Profezie per la pace». Costruire la pace nel presente

«Il titolo della mostra prende ispirazione dalle parole di Papa Francesco, che guardano non al futuro, come si può immaginare pensando alla parola profezia, ma al presente. Il profeta di pace è una persona che nei contesti di guerra sa creare e riconoscere spazi di pace e di speranza, qualcosa di cui abbiamo molto bisogno in questo periodo» spiega Sara Nervi, docente di lettere al liceo scientifico Federici di Trescore, che ha seguito il gruppo di lavoro bergamasco del progetto.

«Quello che le persone vedranno in mostra è il risultato di una ricerca che abbiamo fatto sulle paci impossibili, ossia quelle storie di pace che mostrano come anche in contesti di odio possano fiorire azioni di amore», aggiunge Maria, che frequenta la quarta superiore. «In particolare noi abbiamo intervistato un rabbino israeliano che si chiama Anton Goodman, che è parte dell’associazione “Rabbini per i diritti umani” – aggiunge Alessandro, che è all’ultimo anno di studi – Lui e altri rabbini sono in contatto con sindaci e agricoltori della Cisgiordania e ogni due giorni, nei periodi di semina e di raccolta, organizzano degli autobus che partono da varie città di Israele con centinaia di volontari per accompagnare i coltivatori palestinesi nei campi della zona presi di mira dai coloni israeliani».

«Da quando il conflitto si è fatto più pesante molte persone infatti si sono viste revocare i permessi di lavoro e hanno trovato nelle coltivazioni di ulivi della Cisgiordania la loro unica fonte di sostentamento. Il ruolo dei rabbini diventa quindi importante perché permette ai palestinesi di avere reddito. Il motore di questa vicenda sono i diritti umani. Una volta che ci si trovava insieme – ci raccontava il rabbino in collegamento video – queste persone non sono più “il nemico”, ma un uomo e un padre di famiglia e conoscere e incontrare davvero l’altro nella sua umanità diventa possibile».

Accanto alla storia del rabbino e dei suoi amici palestinesi, a cui si è dedicato il gruppo di Bergamo, composto da studenti e professori di alcune scuole della provincia, anche altre testimonianze da diverse parti del mondo: da Siria e Colombia, a Sudafrica e Bosnia Erzegovina. A «Bergamo Incontra» il pubblico ne potrà vedere una selezione, accompagnato dai ragazzi stessi che faranno da guide.

«Gli oltre cento studenti e insegnanti che partecipano a questo progetto arrivano da tutta Italia: Bergamo, Milano, Torino, Bologna, Domodossola…ma anche dalla Sicilia e dalla Sardegna, dalle Marche e dal Molise – spiega Sara Nervi – Abbiamo cominciato a lavorarci in modo serrato fra adulti nell’estate del 2024, incontrandoci spesso online; poi abbiamo coinvolto i ragazzi, e abbiamo avuto con loro molti momenti di confronto che sono stati fondamentali per la costruzione della mostra. Sulla base delle ricerche che i ragazzi hanno condotto, e grazie alle interviste ai protagonisti delle storie che hanno realizzato, sono emerse molte domande spesso drammatiche, decisive per il lavoro insieme. Alcune di esse sono state rivolte al Cardinale Pizzaballa in un dialogo on line, il maggio scorso: la sua lealtà e la sua radicalità nelle risposte ci hanno accompagnato nei mesi successivi, fino al Meeting di Rimini, e ci accompagnano ancora oggi. Uno stralcio di questa intervista-video conclude la mostra, ne è in qualche modo la sintesi. Tutta la mostra è incentrata sui video con le interviste degli studenti ai protagonisti delle varie storie che hanno “incontrato”. Il percorso è poi completato da pannelli di contestualizzazione dei conflitti, o con citazioni che accompagnano la riflessione, o informativi con dati su tutti i conflitti ancora in corso, spesso sconosciuti e trascurati dai media, e sulle loro conseguenze».

La mostra non è il solo risultato di questo percorso per gli studenti: «Questa esperienza mi ha molto colpito, perché mi ha davvero permesso di rendere concreta la parola pace, che rischiamo di legare solo a degli eroi che fanno del bene e li vediamo speciali. Invece quello che conta è l’umanità, come quella del rabbino – spiega Maria – Lui israeliano aiuta i palestinesi perché riconosce un valore nella vita che va sopra tutto e mette davanti i diritti umani, che prescindono da ogni altra caratteristica di una persona. È qualcosa che mi colpisce molto e mi dà tanta speranza».

L’incontro con l’altro e il lavoro fatto insieme di ascolto e dialogo ha generato un impatto profondo anche nella docente del Federici: «Avere a che fare con umanità reali, dare fiducia alle esperienze di pace che queste persone hanno raccontato è stato uno spartiacque per me: c’è “un come pensavo a guerra e pace” prima di questo lavoro e come ci penso adesso – spiega Sara Nervi – Prima per me la pace era qualcosa di ideale, che sarebbe arrivato, quando e come non so, e le guerre erano molto lontane. Adesso non riesco a guardare le immagini, a leggere le notizie, a guardare le manifestazioni senza avere in mente lo sguardo del rabbino che abbiamo conosciuto, che ci ha invitato a considerare tutti i protagonisti di questa situazione come persone, come padri, come figli».

«In ciascun popolo c’è innanzitutto qualcuno che sta soffrendo, come c’è in ogni conflitto ancora aperto nel mondo – continua la docente – Nelle parole del rabbino ho trovato l’eco di quelle di Papa Francesco, che ci invitava ad avvicinarci all’altro, a toccare le sue ferite, per comprendere davvero. E ora non riesco più ad avere a che fare con ciò che succede nel mondo e nella mia vita senza desiderare di non perdere di vista questo modo di considerare le cose».

E dai conflitti della contemporaneità lo sguardo di una degli studenti, Maria, arriva anche nel quotidiano, con un interrogativo che pone a chi visita la mostra: «se pensiamo a un esempio di “guerra” nella nostra vita, veniamo subito investiti dal bisogno enorme di accorgerci di punti di speranza. La pace allora non è solo qualcosa di grande ed estraneo, ma una forte esigenza in ciascuno di noi».