La seconda edizione di «Snark Festival» è alle porte (clicca qui per tutte le info e il programma). E non è una cosa banale. Non lo è, innanzitutto, perché arrivare alla seconda edizione significa aver in qualche modo vinto una serie di sfide: superare le difficoltà, confermarsi come proposta originale, trovare i fondi e intercettare un pubblico, tutte cose che, dopo una prima edizione concepita soprattutto come evento, iniziano a diventare vera e propria pratica. Ovvero l’esperienza diretta di organizzare, vedere, discutere e vivere il documentario come spazio di confronto e apprendimento, didattico in senso alto e letto con uno sguardo retrospettivo. Perché gli otto titoli che compongono la selezione – il più recente dei quali risale al 2015 – non sono testimonianza di un gesto nostalgico, ma opere che, a distanza di anni, continuano a parlare, indirizzando lo sguardo e mostrando ciò che il più delle volte, quando si concepiscono i film come oggetti da consumare, quasi usa e getta, si tende a rimuovere. E offrono il senso di un festival che mette in gioco il rapporto fra memoria e attualità e che dimostra come il cinema sia, prima di tutto, uno strumento critico di osservazione del mondo.

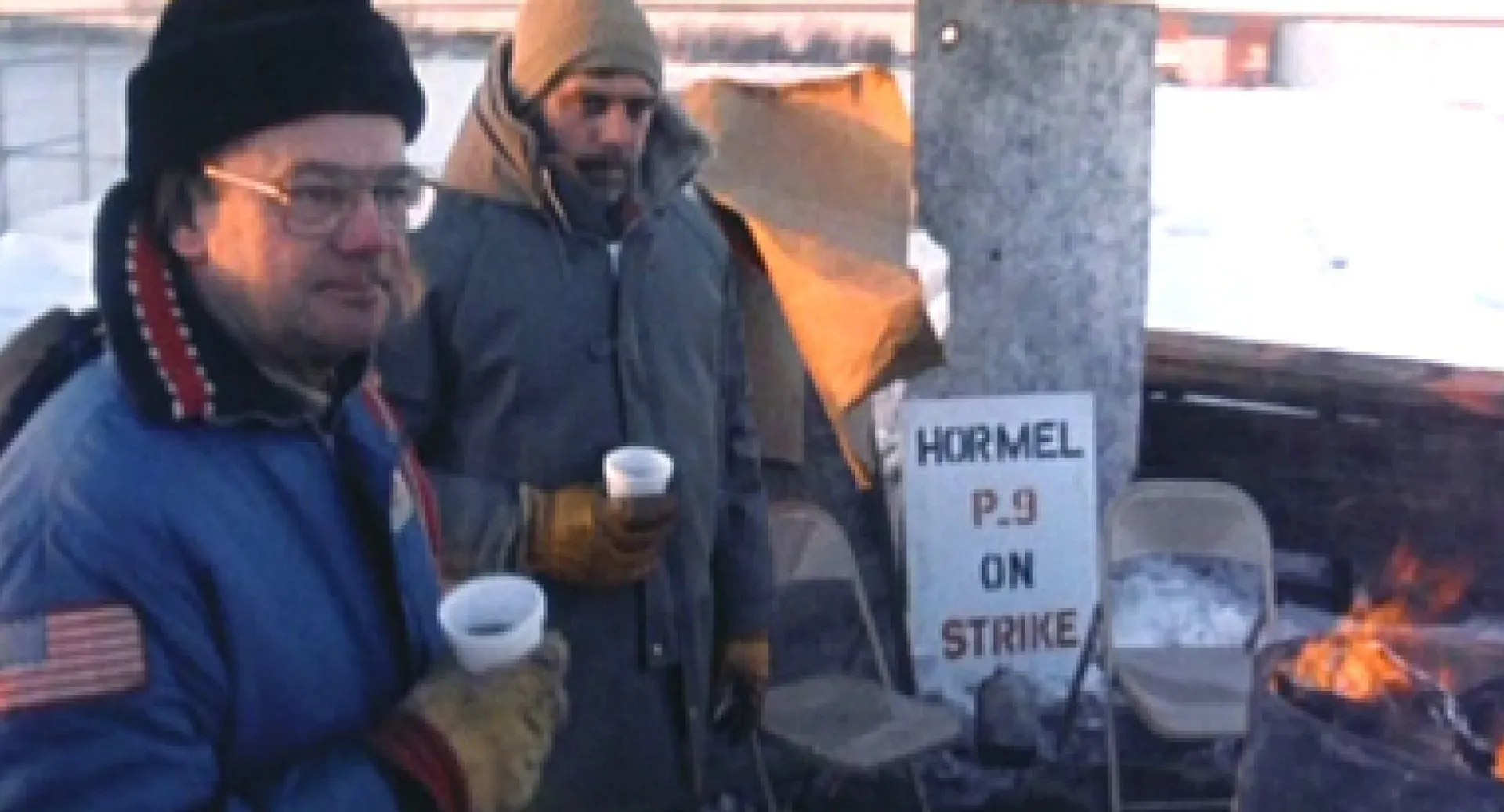

La scelta dei film è in questo senso una dichiarazione di intenti. Non opere di nicchia (si va dal film manifesto di Franco Piavoli «Il pianeta azzurro» ai lavori di grandi maestri del documentario come Robert Epstein, Barbara Kopple o la coppia Michel Brault-Pierre Perrault e fino agli stupefacenti lavori etnografico-antropologici di Robert Anderson e Bob Connolly), ma film che in Italia non si sono quasi mai visti, sia per le lacune della distribuzione, sia per una scarsa circolazione del genere documentario all’interno dei circuiti tradizionali come le sale e le piattaforme.

Del resto, il valore e l’importanza dei festival – e in questo «Snark» rappresenta un caso esemplare – risiedono anche nella capacità di costruire un canale d’accesso ai prodotti culturali, assumendo il ruolo di mediatori: selezionando, creando percorsi, facilitando l’incontro con opere che altrimenti rimarrebbero invisibili. In un mondo sempre più disintermediato, in cui i processi di mediazione sono delegati agli algoritmi e quella di avere tutto a disposizione è soltanto una meravigliosa illusione, il lavoro dei festival (non solo di cinema) diventa estremamente prezioso. I film di «Snark» non si trovano su Netflix o su altre piattaforme mainstream, ma proprio per questo hanno un valore altissimo: sono oggetti di riflessione che, come i creatori del festival intendono, pongono domande più che dare risposte, consentendoci di interrogare la realtà e di ampliare lo sguardo sul presente e sulla sua complessità.

Non è un caso che l’associazione Essi vivono – di cui «Snark» è l’emanazione e, in un certo senso, il naturale proseguimento che mantiene vivo lo stesso sguardo – si occupi proprio di questo: promuovere il cinema come strumento di conoscenza e riflessione. Fondata nel 2015, Essi vivono propone visioni all’interno della biblioteca di Seriate non solo come momenti di fruizione, ma anche come spazi di condivisione, discussione e osservazione del cinema come luogo vivo, dentro al quale le opere stimolano domande, suscitano dibattito e permettono di confrontarsi con prospettive e realtà differenti. E lo fa, vale la pena sottolinearlo, in modo completamente gratuito, così come gratuita è la partecipazione al festival: una scelta programmatica precisa, con una forte impronta civica e culturale, che mira a rendere il cinema accessibile a tutti e a stimolare la riflessione senza alcun tipo di esclusività. Un intento che l’associazione ha riconosciuto fin dall’inizio come elemento irrinunciabile della propria attività e che, per la prima edizione del festival, ha rappresentato il più grande salto nel buio. Ma che tuttavia, pur essendo una scelta fortemente controcorrente, sta diventando oggi una delle principali forze del progetto.

Questa idea di guardare verso l’ignoto, di costruire il proprio percorso strada facendo, è in qualche modo il concetto stesso che muove «Snark». Il nome del festival arriva infatti dal poema di Lewis Carroll, «La caccia allo Snark», in cui la creatura indefinita e irraggiungibile diventa metafora del carattere eterogeneo e sfuggente del festival: qualcosa che punta a costruire una ricerca di cui lo spettatore è protagonista, uno spettatore che non sia passivo, ma prenda posizione, entri in dialogo con le immagini e i film, e “insegua” uno sguardo, una prospettiva nuova da esplorare.

La scelta di omaggiare un regista come Franco Piavoli – che sarà ospite sabato pomeriggio in occasione della proiezione de «Il pianeta azzurro» in programma alle 18:30 – è un gesto significativo in questo senso, perché mette in luce la profonda affinità tra la poetica del regista e quella cui il festival punta. Come «Snark», Piavoli lavora con lentezza e attenzione, valorizzando la dimensione silenziosa e contemplativa del cinema, capace di raccontare mondi e dettagli spesso lontanissimi dal rumore dei circuiti mainstream. Entrambi puntano a un’esperienza dello spettatore attiva e riflessiva: un cinema che non si limita a intrattenere, ma invita a osservare, ascoltare e interrogare la realtà, trasformando la visione in uno spazio di scoperta e partecipazione.

Una prospettiva affine anche a quella che mira a dare spazio a opere radicali e di grande intensità come «First Contact» (1983) e «Joe Leahy’s Neighbours» (1989) di Anderson-Connolly. Due film che raccontano, con un approccio insieme etnografico e politico, l’impatto del colonialismo in Papua Nuova Guinea. Due lavori mai proiettati e scarsamente circolati in Italia che, visti insieme, costringono a riflettere su come lo sguardo occidentale continui a condizionare la percezione dell’altro e come le nostre narrazioni, anche inconsapevolmente, siano spesso attraversate da pregiudizi, potere e retaggi storici, invitando lo spettatore a mettere in discussione le proprie categorie di comprensione e a confrontarsi con realtà e prospettive diverse dalle proprie.

Tutte queste istanze e molte altre, come si diceva, confluiscono all’interno del festival in un discorso che non si esaurisce nella sola proiezione dei film – che sono tra l’altro tutte in lingua originale e sottotitolate, nel pieno rispetto della tradizione dei festival e della loro cura per il rigore della fruizione –, ma continua sotto forma di confronto e di emersione di un apparato più ampio e eterogeneo. Uno dei concetti alla base del progetto «Snark» è infatti includere diversi sguardi, prospettive e modalità di interpretazione nella costruzione della proposta, in modo da dare risalto alle questioni che i film mettono in campo. Ed è il motivo per cui, durante i quattro giorni di festival, sono coinvolte associazioni, soggetti e partner culturali con i quali non c’è competizione, ma sinergia e comunione di intenti, sfatando così l’idea che le realtà culturali debbano necessariamente confrontarsi come rivali nello stesso spazio. A fianco della gratuità dell’accesso, questa apertura ai soggetti esterni sottolinea la forte dimensione pubblica che «Snark» persegue. Realtà locali come «Immaginare Orlando», il CSI di Bergamo, la CGIL e Radio Popolare dimostrano come il festival non si rivolga a una cerchia ristretta, ma miri a portare questi film a un pubblico ampio, senza barriere economiche. Una scelta dal chiaro valore culturale e politico che ribadisce come la conoscenza non debba essere un privilegio e come i documentari trovino pieno senso solo se raggiungono davvero le persone.

«Snark» non è solo un festival di proiezioni dunque: è un laboratorio di sguardi. Tra film poco visti, opere radicali e percorsi di riflessione, propone una modalità di incontro con il cinema che richiede tempo, cura e partecipazione attiva. Ovvero caratteristiche attraverso cui il documentario rivela la propria forza: quella cioè di non essere un mero strumento di racconto o osservazione, ma di costruire spazi di ascolto, dialogo e confronto in cui lo spettatore diventa protagonista di una scoperta di cui la sala è soltanto il punto di partenza.