Quotidianamente interagiamo con tutto ciò che ci circonda. Ad ogni cosa assegniamo delle proprietà, ovvero la descriviamo in base alle qualità che possiede. Nella scienza e in particolare nella chimica, osservare e misurare le proprietà degli elementi chimici, delle molecole e le interazioni tra di esse è fondamentale per capirne il funzionamento e prevederne il comportamento.

Allora mosso dalla curiosità mi sono chiesto: fino a che punto si possono spingere queste proprietà? Ho scavato nei più remoti archivi online e spolverato qualche vecchio tomo per rispondere a questa domanda. Andiamo a scoprire alcuni affascinanti «estremi» della chimica!

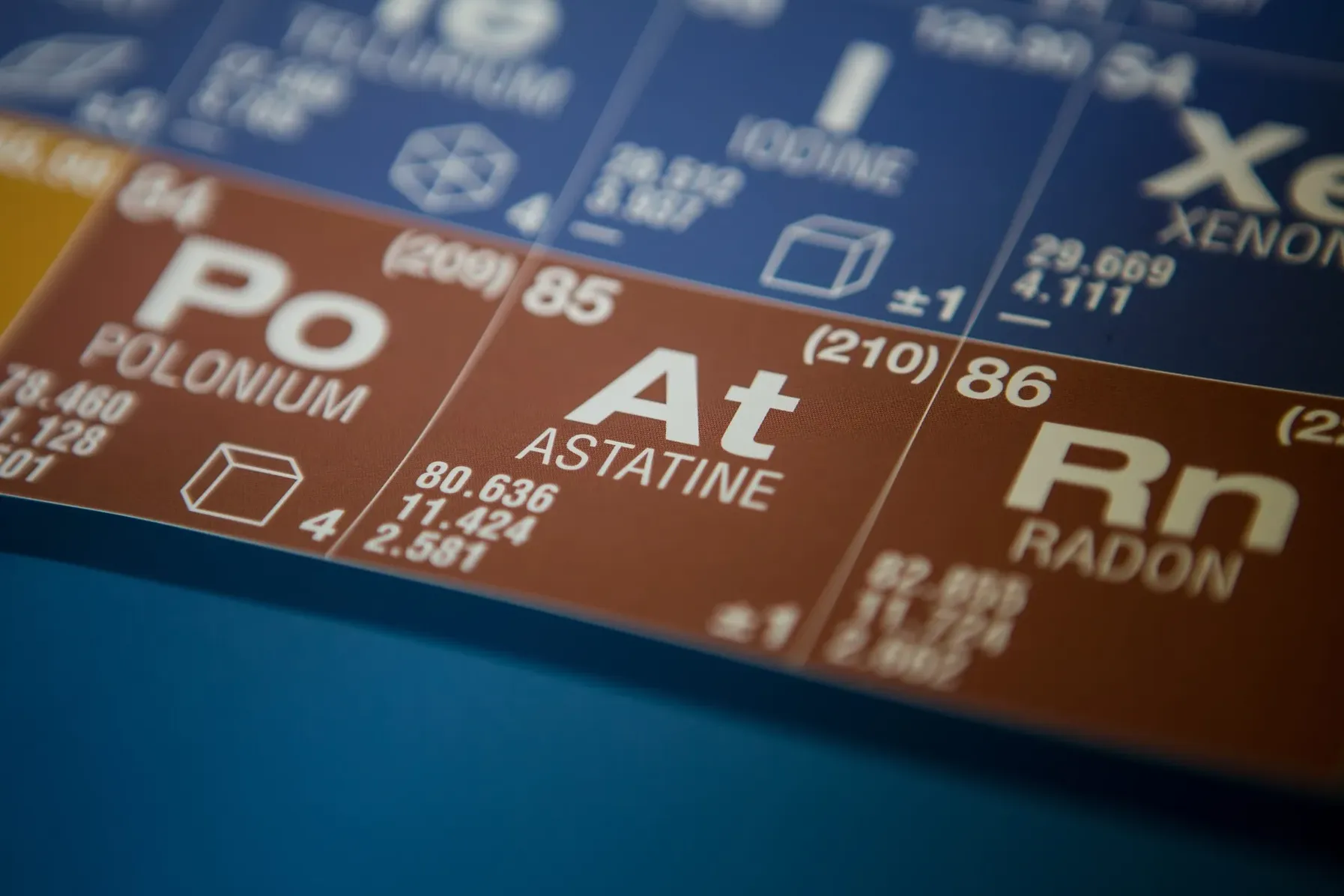

Qual è l’elemento naturale più raro sulla terra?

Quando mi sono posto questa domanda ho subito pensato a metalli preziosi come oro, platino iridio o palladio. D’altronde sono rari, costosi e con applicazioni di alto profilo tecnologico o nel mercato del lusso.

In realtà mi sbagliavo, e di molto. Nessuno di questi elementi si avvicina nemmeno lontanamente alla rarità dell’elemento che sto per introdurvi. Prendiamo l’oro come metro di misura. Incrociando un po’ di dati si può stimare che siano presenti tra i 40 e gli 80 miliardi di tonnellate di oro nella crosta terrestre. In confronto, esistono solo circa 20 grammi di astato nella crosta terreste. Stiamo parlando di una differenza di 15 ordini di grandezza. Tradotto, l’astato è 1.000.000.000.000.000 volte più raro dell’oro. Come è possibile? L’astato, 85esimo elemento della tavola periodica, esiste in natura per pochissimo tempo. Essendo un elemento radioattivo decade dopo poco tempo trasformandosi in polonio e bismuto. Pensate che è così difficile da ottenere in quantità significative che molte delle sue proprietà sono tuttora sconosciute.

Acidi così non ne avete mai visti

Se pensiamo ad una sostanza acida le prime cose che ci saltano in mente potrebbero essere prodotti alimentari come l’aceto o il succo di limone, sostanze per la pulizia come l’acido cloridrico oppure l’acido solforico degli accumulatori al piombo (le classiche batterie dell’auto). Intuitivamente sappiamo che l’aceto, che contiene acido acetico (un acido debole), può essere lievemente irritante se ci finisce uno spruzzo negli occhi; mentre un classico componente degli stura-scarichi, come l’acido cloridrico, può provocarci gravi ustioni chimiche e danni permanenti se usato in maniera sbagliata. La misura più comune per gli acidi è il pH . Prendiamo come riferimento questi tre esempi: l’acqua distillata ha pH 7 (ovvero neutro), l’aceto ha un pH tra 2,5 e 3,0 (acido debole) mentre l’elettrolita nella sopracitata batteria dell’auto ha un pH attorno a 0 (acido forte).

Attenti a non farvi fregare dalla scala logaritmica del pH: ogni salto di unità è in base dieci, quindi l’acido solforico è 1.000 volte più acido dell’aceto. Esistono tuttavia acidi così potenti da rendere obsoleta la scala del pH e mettere completamente in imbarazzo anche i più forti acidi commerciali. Per questi acidi è necessario usare una nuova scala di misura, detta acidità di Hemmet (H0). La corona dei super acidi va all’acido esafluoroantimonico con H0 = -31,3. Vi sembra poco? Questo acido è circa 10 miliardi di miliardi (10.000.000.000.000.000.000) volte più acido rispetto all’acido solforico con H0 = -12,0. Questo super acido reagisce praticamente con qualsiasi altra sostanza fatta eccezione per pochissimi casi, come il teflon. A contatto con l’acqua esplode, scioglie il vetro e si decompone in sotto prodotti pericolosi già a 40°C. Quindi prestate attenzione la prossima volta che ne preparate un po’.

Densità estreme per esperimenti divertenti

La densità è una di quelle proprietà onnipresenti della materia che spesso dimentichiamo, riducendola semplicemente a una valutazione su quanto leggero o pesante sia un oggetto. La sua importanza diventa ovvia quando si comparano oggetti con lo stesso peso ma densità diverse: il classico esempio è comparare un cubo di 1 kg di piume (densità circa 0.02 g/cm3) con un cubo di 1 kg di ferro (densità circa 7.87 g/cm3). Il cubo di piume risulterà parecchio voluminoso, con un lato di 37 cm, rispetto al lato del cubetto di ferro che misurerà solo 5 cm. Il ferro è piuttosto denso ma non è nulla in confronto all’osmio con la sua densità da primo della classe: 22.59 g/cm3. Il motivo di questa densità è celato dietro alla struttura degli orbitali elettronici dell’elemento che ne determinano una struttura cristallina estremamente compatta e quindi… densa! Facciamo uno “scherzo” al nostro amico o amica che va in palestra: sostituiamo il manubrio da 15 kg che stanno per usare con uno di identiche dimensioni ma fatto di osmio. Il nuovo manubrio peserà 43 kg a parità di dimensione. Riuscirà a sollevarlo?

La densità è un parametro fondamentale anche per i gas. Moltissime considerazioni tecniche e ingegneristiche non funzionerebbero senza conoscere accuratamente la densità dei gas con cui si opera. Ma sapete cos’altro influenza la densità di un gas? La velocità del suono. Penso che tutti conoscano il buffo effetto vocale che si ottiene inalando dell’elio (densità 0.178 g/L – 7 volte meno denso dell’aria). La voce assume un tono molto più alto e cartoonesco. Ottimo per impersonare topolino ad una festa di compleanno. Ma se volessimo impersonare il tono profondo di Batman? Il gas che fa per voi si chiama esafluoruro di zolfo (6,17 g/L – 5 volte più denso dell’aria). La sua alta densità riduce la velocità del suono rispetto all’aria creando un tono marcatamente basso. È un gas inerte e quindi respirabile ma è anche un dannoso gas serra, perciò meglio lasciarlo stare. Potete trovare un esempio qui. Tuttavia il record di densità tra i gas spetta all’esafluoruro di tungsteno (WF6) con la sua densità di 12.4 g/L, ben 10 volte più denso dell’aria. Si tratta di un gas usato per importanti applicazioni industriali nel mondo dei semiconduttori. A differenza dell’esafluoruro di zolfo è estremamente corrosivo e tossico quindi inadatto come trucchetto da festa per abbassare la voce.

Una carrellata conclusiva

Saziamo la nostra curiosità con una carrellata finale di esempi per concludere il nostro viaggio agli estremi della chimica:

- il materiale più costoso da produrre è l’ antimateria (in particolare antiprotoni) con un costo stimato per grammo di 63 trilioni di dollari ovvero circa 27 volte il prodotto interno lordo dell’Italia;

- la sostanza più letale per l’uomo è la tossina botulinica , possono bastare pochi nanogrammi per kg corporeo di tossina pura per provocare la morte;

- il composto più amaro conosciuto è il benzoato di denatonio , bastano 10 parti per milione per provocare una sensazione di amaro insopportabile alla maggior parte delle persone;

- per finire il materiale con il più alto punto di fusione conosciuto è il carburo di tantalio-afnio , di cui una particolare lega ha raggiunto temperature di fusione poco sopra i 4.100°C, un traguardo impressionate considerando che il titanio, spesso usato per applicazioni ad alta temperatura, si fonde a 1.668°C.