«Letteralmente io che...». Un’espressione comune nei feed e nelle stories di chi è cresciuto con TikTok, i meme e Instagram. A molti suona strana, ad altri fa sorridere, ad altri ancora fa storcere il naso. Eppure, dietro a questa e tante altre formule che popolano lo slang giovanile, si cela una grammatica implicita, creativa e coerente, che merita attenzione ben oltre lo sguardo paternalista degli adulti.

Per capirne qualcosa in più, abbiamo parlato con due studiose che analizzano da anni i fenomeni linguistici e comunicativi contemporanei: Roberta Caddeo, ricercatrice e docente di Linguistica generale all’Università di Bergamo, e Tanja Trebucchi, ricercatrice e docente di Comunicazione Pubblica e Istituzionale all’ateneo cittadino.

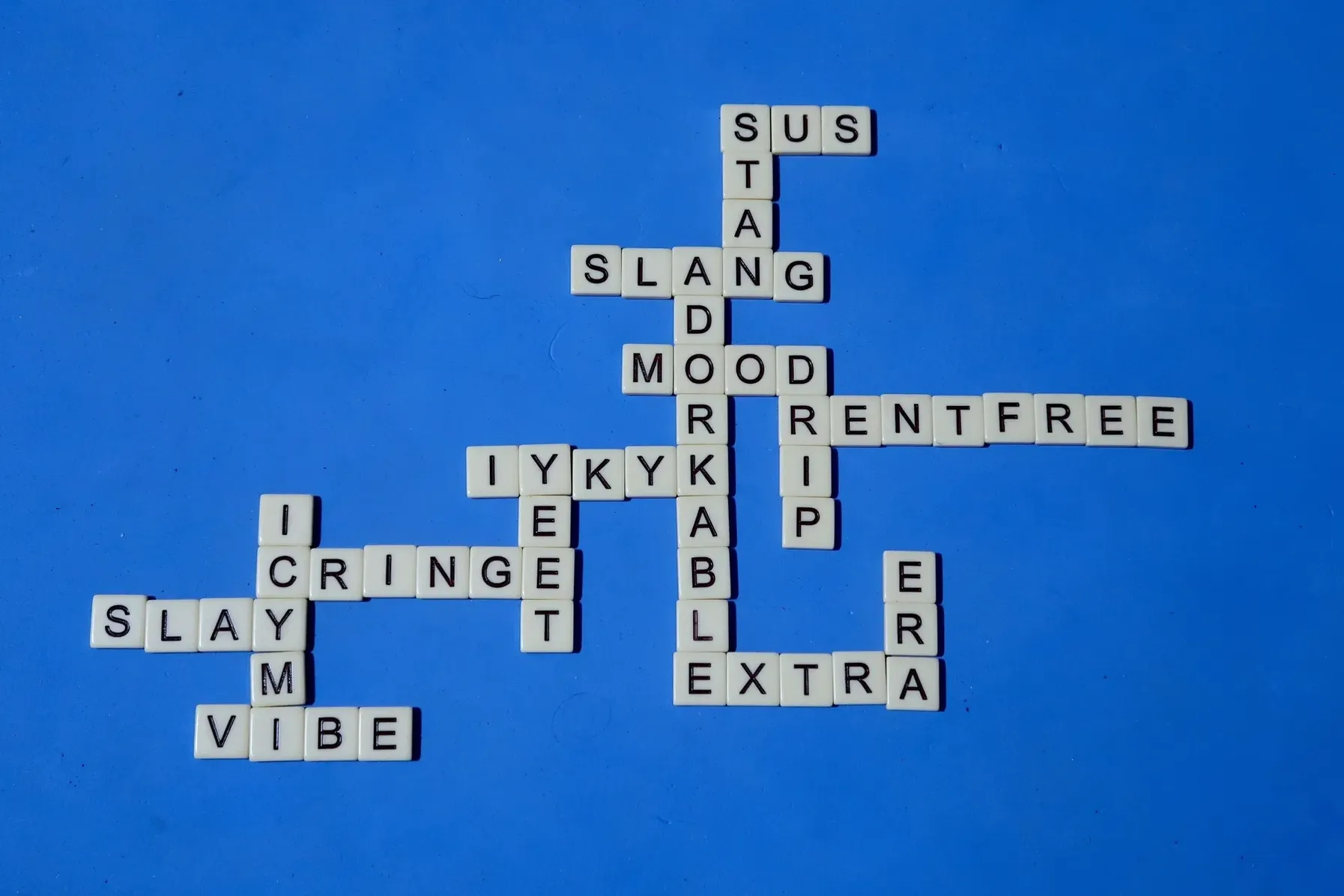

Slang: una varietà mutevole ma strutturata

« Il linguaggio dei giovani è sicuramente una varietà mutevole, perché è associato a una specifica fascia d’età che, per definizione, è transitoria», spiega Roberta Caddeo. «In ambito linguistico, infatti, il linguaggio giovanile è proprio la varietà di lingua utilizzata da adolescenti e post-adolescenti, quindi da persone che appartengono a quella specifica fase della vita. È chiaro che questa fascia è per sua natura destinata a cambiare e con essa cambia anche il linguaggio». Tuttavia, dietro la volatilità del lessico si nascondono regole profonde: «Ci sono delle caratteristiche di base che contraddistinguono tutti i linguaggi giovanili in prospettiva storica, transgenerazionale. Parliamo cioè di meccanismi di fondo che accomunano i diversi processi di creazione linguistica giovanile nel tempo».

E quali sono queste funzioni? «La prima – continua Roberta Caddeo – è quella identitaria: serve a riconoscere e riconoscersi come appartenenti a un determinato gruppo sociale, anche attraverso la condivisione di un codice linguistico comune. La seconda è la funzione di contrapposizione: il linguaggio giovanile si definisce anche in opposizione a chi non fa parte di quel gruppo, in particolare le generazioni precedenti, quindi gli adulti. Questa opposizione si rivolge soprattutto verso l’autorità, intesa come genitori, insegnanti, figure istituzionali. La terza – forse la più caratterizzante – è la funzione ludica: il gioco. È questa che giustifica molti dei meccanismi innovativi e creativi nel linguaggio, inclusi gli usi ironici, dissacranti, metaforici».

Da dove arriva questa materia prima del gioco? «Sicuramente c’è una base di italiano colloquiale, ovvero quella parte comune del linguaggio informale. Esempi come “stare fuori”, “di brutto”, “bella” fanno ormai parte del lessico colloquiale trasversale, non più solo giovanile. Su questa base si innesta un apporto molto forte di dialettismi e regionalismi».

E qui entra in scena il ruolo del dialetto. «Il rapporto con il dialetto – precisa la ricercatrice – e con le varietà regionali è uno degli apporti più consistenti del linguaggio giovanile. Proprio attraverso di essi si crea quello scarto rispetto alla lingua “degli adulti”. Infatti, il linguaggio adulto tende ad aderire maggiormente allo standard, alla norma, a quello che viene percepito come “italiano corretto”. I giovani, allora, sfruttano proprio il dialetto e le varietà regionali come strategia per marcare la distanza rispetto alla lingua degli adulti ».

Non basta solo il dialetto, ci sono anche inglesismi e neologismi creativi. «C’è tutto un altro ambito: quello del forestierismo, cioè dell’uso e deformazione delle parole straniere, soprattutto inglesi. In questo caso, il ruolo dei social media è fortissimo – conferma Caddeo –. Parole come “droppare” , “crashare”, “POV”, sono esempi evidenti. Anche qui la componente ludica è centrale: si prende una parola inglese e la si adatta alle regole grammaticali italiane. Ad esempio: da “relationship” nasce “shippare”, cioè fare il tifo per una coppia romantica. È una dinamica ormai diffusa e riconoscibile, in cui l’ibridazione linguistica diventa una forma di gioco, identità e appartenenza».

Distanze linguistiche: tra burocrazia e comprensibilità

Il tema della distanza linguistica non riguarda solo i giovani. Anche il linguaggio della burocrazia, spesso, sembra un dialetto tecnico incomprensibile. Recentemente, diversi quotidiani hanno sollevato il problema dell’analfabetismo funzionale delle nuove generazioni, accusandole di non saper leggere un contratto di lavoro. Ma la verità è che i contratti – come gran parte della comunicazione istituzionale – sono scritti con un lessico specialistico opaco, pensato più per escludere che per chiarire.

Inoltre, quando escono dall’università, i giovani raramente possiedono strumenti concreti per orientarsi nel mondo del lavoro: nessuno ha spiegato loro come leggere una busta paga, come inviare una disdetta, o cosa significhi davvero dare le dimissioni. La responsabilità, più che individuale, è sistemica. Tanja Trebucchi ha risposto con chiarezza: «Rendere il linguaggio più accessibile è non solo auspicabile, ma necessario. Certo, esistono tecnicismi che non possono essere parafrasati, perché altrimenti si rischierebbe di comprometterne il significato. Ma spesso, troppo spesso, si usano parole complicate solo per “alzare il registro”, per dare un’impressione di autorevolezza. Il risultato? Frasi lunghe, pesanti, poco chiare».

E non è solo una questione stilistica. È anche politica. Si tratta di scelte politiche, non a livello partitico, ma di atti consapevoli di chi detiene il potere. Una riflessione storica lo dimostra, come spiega bene Trebucchi: « Questo tipo di linguaggio si esprime con la nascita dello Stato italiano. È, a tutti gli effetti, la “lingua del Re”. O comunque, la lingua dei pochi. E non è un caso che nei documenti ufficiali si usasse il “voi”. È una lingua creata per essere distante. Una lingua che ha origine con quella configurazione e quella finalità: essere comprensibile solo a una minoranza».

Meme e parole: nuovi laboratori linguistici

Il meme è la nuova macchina grammaticale della contemporaneità. Lo uso anche io, spesso, per ironizzare, confermare, raccontare. È uno strumento espressivo usato per concetti complessi attraverso immagini e frasi brevi. Un esempio emblematico è la formula «letteralmente io che…», spesso usata per rappresentare situazioni in cui ci si identifica pienamente con ciò che è raffigurato o descritto. In questo contesto, anche espressioni come «letteralmente» assumono un valore iperbolico: non indica una corrispondenza oggettiva con la realtà, ma enfatizza un coinvolgimento emotivo o una somiglianza vissuta come assoluta. Ma da dove arriva questo bisogno di autenticità?

«Già solo la funzione identitaria di cui parlava Roberta prima potrebbe spiegare tutto» dice Trebucchi. «Io, ad esempio, vedo spesso l’uso dell’avverbio “literally” nei meme in inglese. Potrebbe essere semplicemente un’espressione entrata nell’uso comune giovanile, che viene interpretata in modo opportuno grazie al background che condividono gli appartenenti a questa specifica fascia d’età. La stessa cosa, a parer mio, accade nel caso di “totalmente” e “totale”, come adattamento italiano della forma “totally”».

Roberta Caddeo conferma: «È molto probabile che si tratti di un uso diventato tratto bandiera, tipico del linguaggio giovanile. Pensate agli anni ’80, quando il “cioè” era l’emblema di quel modo di parlare. Oggi quel “cioè” è diventato “ce”. L’uso pervasivo dell’inglese “literally” nei meme ha portato alla sua adozione anche in italiano». E così, certe formule nate nei meme diventano poi parte attiva del linguaggio giovanile. Anche per Trebucchi, è un segnale chiaro: «Il linguaggio oggi è sempre più ibrido, visivo, intertestuale. Non basta più la parola: c’è l’immagine, il riferimento culturale, il contesto sociale».

E domani?

Tutto questo dove ci porterà? Quali traiettorie possiamo intravedere per il futuro della lingua?

«La sociolinguistica – spiega Caddeo – si interessa al linguaggio giovanile da almeno trent’anni. È una delle varietà più studiate, proprio perché è estremamente creativa e per questo affascinante da indagare: permette di osservare come i giovani, intesi come gruppo sociale, si relazionano con gli altri gruppi e come usano la lingua per affermare la propria identità o contrapporsi alle generazioni precedenti. E questo è interessante già di per sé, perché – lo ricordiamo – ogni uso linguistico è sempre anche un atto politico, in senso lato ».

Quanto al futuro della lingua, non è semplice fare previsioni lineari. «Il linguaggio giovanile – prosegue – è per definizione mutevole. Uno studio fatto anche solo cinque anni fa può risultare già parzialmente superato. Ma ciò che resta valido sono i meccanismi strutturali, ricorrenti e profondi, che ci aiutano a comprendere come funziona davvero il linguaggio umano».

Un esempio emblematico? «Il fenomeno del “non io che…” – Trebucchi – è interessantissimo. Non si tratta solo di un’espressione efficace o di una nuova formula virale. È qualcosa di molto più profondo: una ristrutturazione grammaticale. Invece di negare il verbo, come nella frase “io che non mi alzo alle 5”, i giovani negano il soggetto: “non io che mi alzo alle 5”. È una costruzione che l’italiano non prevedeva, e che nasce proprio dalla creatività linguistica coltivata nei social network».

Un processo che non ha eguali in altre varietà e che sembra assumere persino una funzione comunicativa specifica, come aggiunge Caddeo: « Per la maggior parte delle persone che ne fanno uso, “non io che…” pare codificare una condizione particolare: quella dell’imbarazzo. Serve a dichiarare un’azione considerata goffa, discutibile o criticabile, ma fingendo di negarla, come strategia per alleggerire il peso della confessione. È una forma sottile di autoironia, di autoconsapevolezza. E anche questo – conclude – è linguaggio: costruzione di senso, di identità, di relazione».

I giovani, dunque, non stanno rovinando la lingua italiana: la stanno riscrivendo. Lo fanno oggi con meme, inglesismi e dialetto, ma lo hanno sempre fatto, generazione dopo generazione, trasformando il linguaggio in uno specchio dei propri bisogni, del proprio tempo, della propria visione del mondo. Forse è vero: non sempre sanno leggere un contratto. Ma sanno leggere la realtà, reinterpretarla, rimetterla in discussione. E se oggi il tempo indeterminato sembra una chimera, chissà che domani – proprio nel tempo verbale del futuro anteriore – non diventi finalmente realtà. Letteralmente.