Il 20 settembre 2025 si festeggeranno i cento anni dall’inaugurazione del Passante ferroviario di Napoli, la prima infrastruttura di trasporto pubblico su rotaia in Italia dotata di stazioni e fermate sotterranee sulla quale venne svolto, per la prima volta, il servizio ferroviario metropolitano.

Il Passante è una soluzione che, in aree fortemente urbanizzate, consente l’ingresso e l’attraversamento cittadino di metropolitane e treni che collegano tra loro, in sopraelevata o in sotterranea come in questo caso, diverse zone, quartieri, ed anche altri sistemi di trasporto, favorendo lo spostamento delle persone tramite l’integrazione dei servizi. Possiamo quindi affermare che la prima metropolitana d’Italia lunga 14.5 chilometri collegava, e lo fa tuttora, Napoli a Pozzuoli Solfatara.

Dal punto di vista ferroviario Napoli è sempre stata all’avanguardia, tanto che anche la prima ferrovia d’Italia, la Napoli-Portici, è stata inaugurata qui il 3 Ottobre 1839, quando ancora esisteva il Regno delle due Sicilie. Lo stesso vale per il Museo Nazionale ferroviario di Pietrarsa, il più grande d’Italia, che occupa dal 7 Ottobre 1989 (non a caso 150 anni dopo il primo viaggio) le aree delle storiche officine ferroviarie costruite da Re Ferdinando II nei pressi di Portici. Il museo è gestito attualmente da Fondazione FS Italiane, il cui direttore generale è il bergamasco Luigi Cantamessa.

Il Passante ferroviario consentiva sia di arrivare in poco tempo con la metropolitana nelle zone centrali di Napoli e sia di spostarsi con i treni verso Salerno ed oltre oppure verso Roma, dove trovare in coincidenza altri treni per il Centro-Nord d’Italia. La differenza tra i due modi di trasporto è che la metropolitana è un sistema di trasporto di massa rapido e frequente in ambito urbano, mentre il treno copre distanze maggiori, generalmente con minori frequenze e più vagoni della metropolitana.

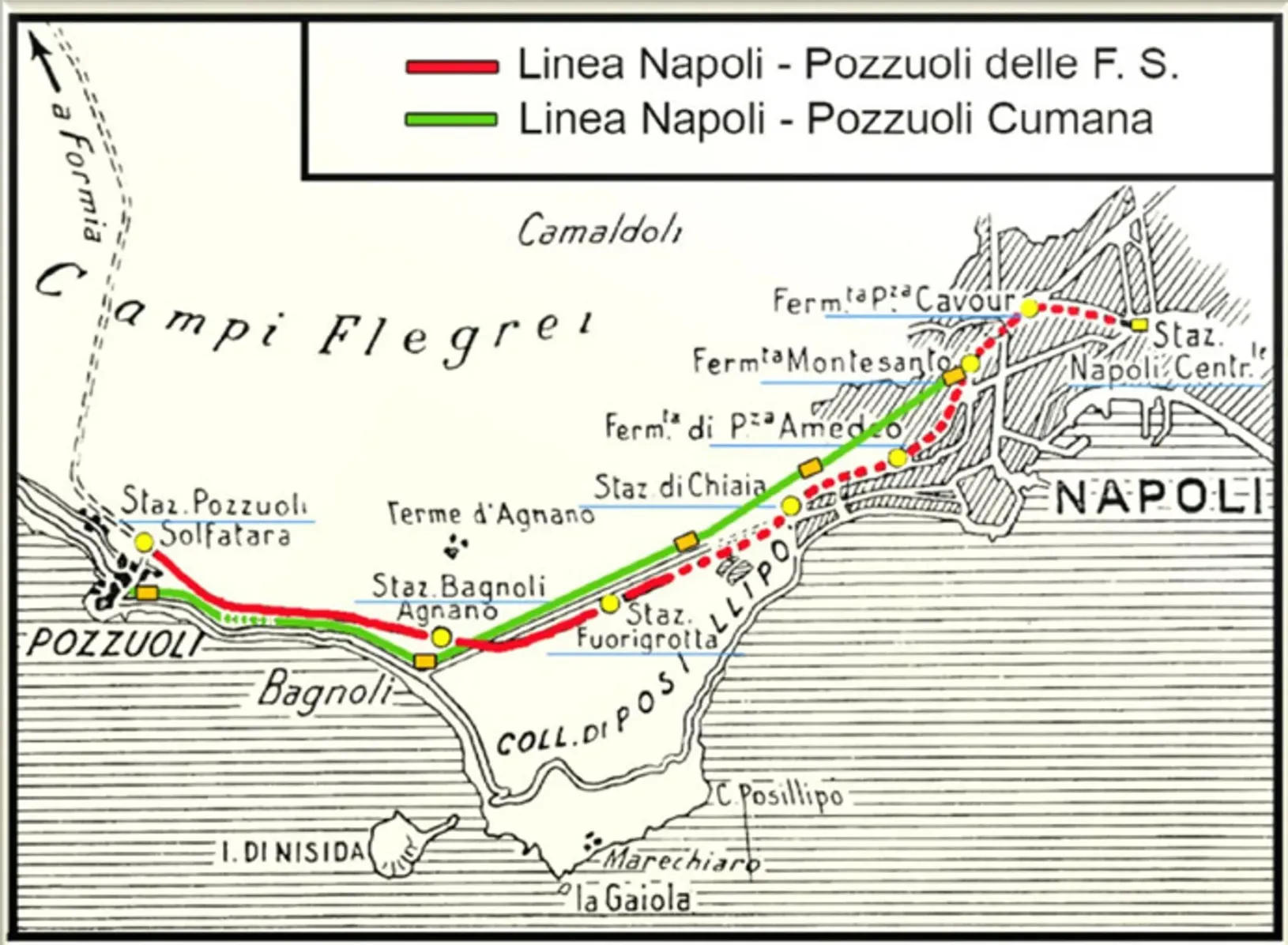

In realtà l’area costiera flegrea era già servita fin dal 1890 dalla ferrovia Cumana che, partendo dal quartiere Montesanto di Napoli, arrivava a Torregaveta dopo 19.8 chilometri (di cui gli ultimi 12 dopo Bagnoli erano lungo il litorale) e che nacque soprattutto per scopi turistici, in quanto Napoli e Pozzuoli erano già collegate tra loro da una tranvia molto frequentata e aperta nel 1883.

La ferrovia Cumana e la nuova linea non erano in competizione tra loro in quanto costruite con caratteristiche e finalità diverse, anzi si integravano a vicenda visto che, in aggiunta alla tranvia, la Cumana serviva il traffico turistico e locale con un binario unico, mentre la nuova linea serviva il traffico locale e di media-lunga percorrenza con un doppio binario. Anche la distanza media tra le stazioni è diversa e conferma la diversa vocazione delle due ferrovie. In Cumana la distanza media tra le stazioni è di 1,2 chilometri mentre nel Passante le stazioni distano mediamente tra loro 1,6 chilometri.

La simbiosi tra le due ferrovie è tale che sono state collegate tra loro da un raccordo ferroviario ancora esistente, e all’occorrenza in uso, che connette la stazione di Napoli Campi Flegrei del Passante con quella di Agnano della Cumana attraversando via Diocleziano, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli.

L’unica vera differenza tra le due ferrovie consisteva nel fatto che il Passante era stato voluto e costruito dallo Stato, ed era gestito direttamente dalle Ferrovie dello Stato, mentre la Ferrovia Cumana era una ferrovia privata della «Società per le Ferrovie Napoletane», abbreviata in SFN. La SFN chiese ed ottenne la concessione di costruire e gestire una linea tra il centro di Napoli e la periferia occidentale flegrea, verso Pozzuoli e Cuma (da cui il nome Ferrovia Cumana).

Nella seconda metà dell’Ottocento ci fu un vero e proprio boom dei trasporti e fiorirono moltissime compagnie private che, intravedendo la possibilità di fare affari con ricavi e guadagni, richiedevano allo Stato la concessione per la costruzione e la gestione non solo di ferrovie, ma anche di tranvie, funicolari, cremagliere, funivie e navigazione sui laghi o verso le isole minori. Tale processo ebbe fine nel 1905 quando ci fu la statalizzazione e nacquero le Ferrovie dello Stato, ossia lo Stato rilevò infrastrutture, mezzi e personale della stragrande maggioranza delle ferrovie private (ma non della Ferrovia Cumana).

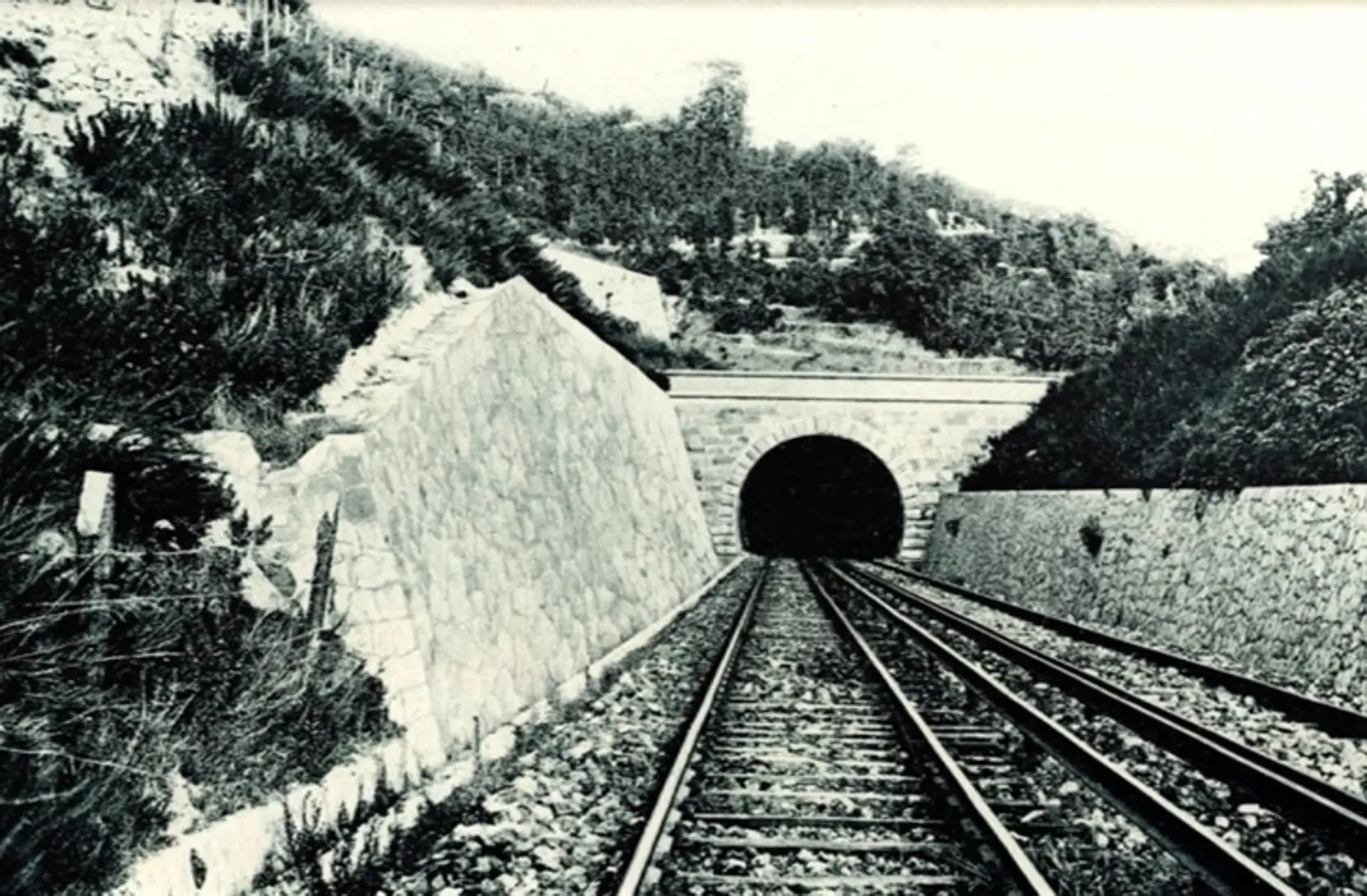

La costruzione del Passante avvenne tra il 1906 ed il 1925 con sospensioni e ritardi dovuti sia a mancanza di fondi sia alla Prima guerra mondiale, e fu lunga e tribolata anche a causa delle caratteristiche geomorfologiche delle aree attraversate. Lungo tutto il tragitto di 14,5 chilometri, spiccano le tre gallerie a canna unica (ossia che comprendono entrambi i binari) chiamate «Metropolitana» di 6.041 metri sotto la città di Napoli, «Posillipo» di 1.519 metri tra Mergellina e Fuorigrotta e «Campi Flegrei» di 1.776 metri tra Bagnoli e Pozzuoli.

Fu impegnativa anche la costruzione della stazione di Napoli Centrale in trincea, ossia tramite la creazione di un ampio spazio scavato nel terreno idoneo ad ospitare i binari, i marciapiedi e le pensiline di stazione. Questa trincea era lunga 220 metri, larga 35 metri e profonda 9 sotto la stazione di superficie, e sfruttava lo spazio liberatosi in Piazza Garibaldi dall’arretramento verso est dei binari e degli edifici della vecchia Stazione Centrale. A Pozzuoli si procedette alla distruzione dell’Anfiteatro Minore di epoca romana, i cui resti sono ai lati della linea ferroviaria in prossimità della stazione, sepolti dal terreno e dalle costruzioni. Lungo tutta la linea di 14.5 chilometri, di cui 9.3 in galleria e 5.2 a cielo aperto e al livello del suolo, non c’erano grosse pendenze e dislivelli da superare, le stazioni più basse e più alte erano i capolinea di Napoli a 3 metri sul livello del mare e di Pozzuoli a 59 metri sul livello del mare.

Le stazioni funzionanti al momento dell’inaugurazione nel 1925, oltre ai capolinea di Napoli Centrale (Piazzale Basso) e Pozzuoli Solfatara, erano, muovendosi da Est a Ovest, Napoli Piazza Cavour, Napoli Montesanto, Napoli Piazza Amedeo, Napoli Chiaia, Napoli Fuorigrotta, anche se in realtà solo Centrale, Chiaia e Fuorigrotta erano vere e proprie stazioni, mentre le altre erano semplici fermate. Montesanto e Piazza Cavour avevano la caratteristica di essere dotate di lunghe scale mobili per agevolare e velocizzare il collegamento delle banchine ferroviarie con l’esterno e viceversa. Il 10 marzo dell’anno seguente fu subito aperta la fermata di Bagnoli-Agnano Terme.

Numerose furono le novità nel corso del 1927: il 12 maggio il capolinea venne prolungato in sopraelevata verso Est a Napoli Gianturco e la Stazione di Napoli Centrale Piazzale Basso prese il nome di Napoli Piazza Garibaldi. Il 26 settembre entrò in funzione la fermata di Napoli Piazza Leopardi al servizio del nascente quartiere, mentre il 27 ottobre fu aperta la tratta da Pozzuoli Solfatara a Villa Literno, che consentiva il collegamento diretto con Roma e che fu elettrificata in corrente continua a 650V con alimentazione a terza rotaia. Inoltre tutte le progressive chilometriche del Passante riportarono la distanza in chilometri dalla Stazione di Roma Termini (ad esempio, la stazione di Pozzuoli Solfatara è al km 201,339 e quella di Napoli Piazza Garibaldi è al km 215,971). Inoltre cambiarono nome le due stazioni più grandi della linea, Napoli Chiaia prese il nome di Napoli Mergellina e Napoli Fuorigrotta diventò Napoli Campi Flegrei.

Dopo tutte queste modifiche avvenute nel corso del 1927, la particolarità del Passante divenne l’uso promiscuo, cioè veniva usato sia per gli spostamenti locali ed urbani a Napoli e periferie, dato che era percorso dai treni in servizio metropolitano, sia per gli spostamenti extraurbani e regionali, dato che transitavano i treni della media-lunga percorrenza che venendo da nord proseguivano verso Sud, e viceversa, senza fermarsi nella stazione di Napoli Centrale per invertire la marcia della locomotiva.

Nel 1935 tutto il Passante venne alimentato in corrente continua a 3000 V con alimentazione tramite filo aereo, uniformandosi al resto delle principali linee italiane. Il 14 dicembre 1961 aprì la fermata di Cavalleggeri d’Aosta. L’ultima variazione è del 2014, quando il capolinea di Napoli si è spostato ancora più a Est nella stazione di Napoli San Giovanni-Barra, aperta 4 anni prima. Il Passante ferroviario fu sempre usato in modalità promiscua e, se il servizio metropolitano è rimasto pressocché immutato nel corso degli anni (nel 1926 occorrevano 32 minuti per collegare Napoli e Pozzuoli, nel 2025 ne servono 40 a fronte di due fermate in più), lo stesso non si può dire del servizio a media-lunga percorrenza.

A seconda del periodo e delle esigenze, la linea è stata percorsa da treni locali, regionali, interregionali, rapidi, accelerati, intercity, pendolini, treni notturni, treni con auto al seguito e treni merci. In particolare, si segnalano l’effettuazione di treni veloci da Milano e Roma a Napoli Mergellina, denominati «Freccia del Vesuvio» e svolti con l’iconico Elettrotreno ETR.300 «Settebello», in coincidenza con gli aliscafi da Mergellina per le isole del golfo di Capri, Ischia e Procida, e l’effettuazione di treni con numerazione AZ della scomparsa compagnia di bandiera Alitalia che collegavano direttamente Napoli Mergellina all’aeroporto di Roma Fiumicino, e chiamati anche «Voli di Superficie».

Ad inizio millennio la coesistenza di entrambi i tipi di servizi cominciò a diventare insostenibile. La linea era satura e non era più in grado di essere percorsa da ulteriori treni; il servizio a media-lunga percorrenza, essendo più importante ed avendo la precedenza durante la circolazione, creava forti disagi e interferenze al traffico metropolitano con pesanti ripercussioni sul servizio, quali ritardi, limitazioni, cancellazioni e soppressioni.

Dal 2009, con l’entrata in servizio della linea ad Alta Velocità Roma-Napoli, i treni a media-lunga percorrenza non percorrono più il Passante ferroviario e ciò ha consentito di migliorare il servizio metropolitano e di modificarne alcune corse prolungandole verso Castellammare di Stabia, Caserta e Salerno. Contestualmente però è diminuita l’importanza ed il traffico delle stazioni di Napoli: Campi Flegrei è passata da 9 a 6 binari, Mergellina da 5 a 2 e Piazza Garibaldi da 4 a 2: Quest’ultime due il 27 marzo 2017 sono poi state declassate a fermate impresenziate, ossia il personale ferroviario è assente.

La costruzione del Passante faceva parte di un progetto più ampio che prevedeva anche una nuova ferrovia direttissima tra Roma e Napoli, con un percorso più pianeggiante, più breve e più veloce rispetto a quello di 249 chilometri del 1892 della linea che, transitando via Frosinone e Cassino, le collegava con un percorso tortuoso che seguiva le anse dei fiumi Sacco e Liri e che frequentemente vedeva limitazioni e soppressioni del servizio a causa delle loro esondazioni e delle frane che creavano danni alle infrastrutture ferroviarie. La direttissima avrebbe puntato verso il basso Lazio attraversando l’agro-pontino, oggetto di bonifica dalle paludi, per poi proseguire verso Formia, Minturno e Villa Literno.

Questi lavori iniziarono nel 1907 e terminarono nel 1927 a causa soprattutto della complessa costruzione delle gallerie di Monte Orso (7.531 metri nei pressi di Terracina), di Vivola (7.450 metri nei pressi di Itri) e del Massico (5.378 metri nei pressi di Mondragone). La nuova linea si connetteva al Passante nella stazione di Villa Literno, accorciando la distanza tra Roma e Napoli a 216 chilometri e consentendo una maggiore velocità dei convogli.

Non a caso proprio sulla direttissima, e precisamente nel tratto compreso tra le stazioni di Campoleone e Cisterna, si stabilirono due record di velocità, il primo il 6 dicembre 1937 quando l’elettrotreno ETR.200, durante una corsa dimostrativa, viaggiò a 201 km/h ed il secondo l’08 novembre 1967 quando il convoglio con in testa il locomotore E444.001 soprannominato «Tartaruga», attualmente monumentato nel Museo Ferroviario di Pietrarsa già citato, raggiunse la velocità di 207 km/h.