È una di quelle bigie giornate autunnali che sconsigliano un’uscita sui monti ma, se ben pensata, può comunque regalare emozioni. Così scegliamo di rivolgere la nostra attenzione alle baite di Redorta, in terra di Bondione, che andremo a curiosare con un’escursione a bassa quota, breve e semplice ma dai sorprendenti risvolti paesaggistici, naturalistici e storici.

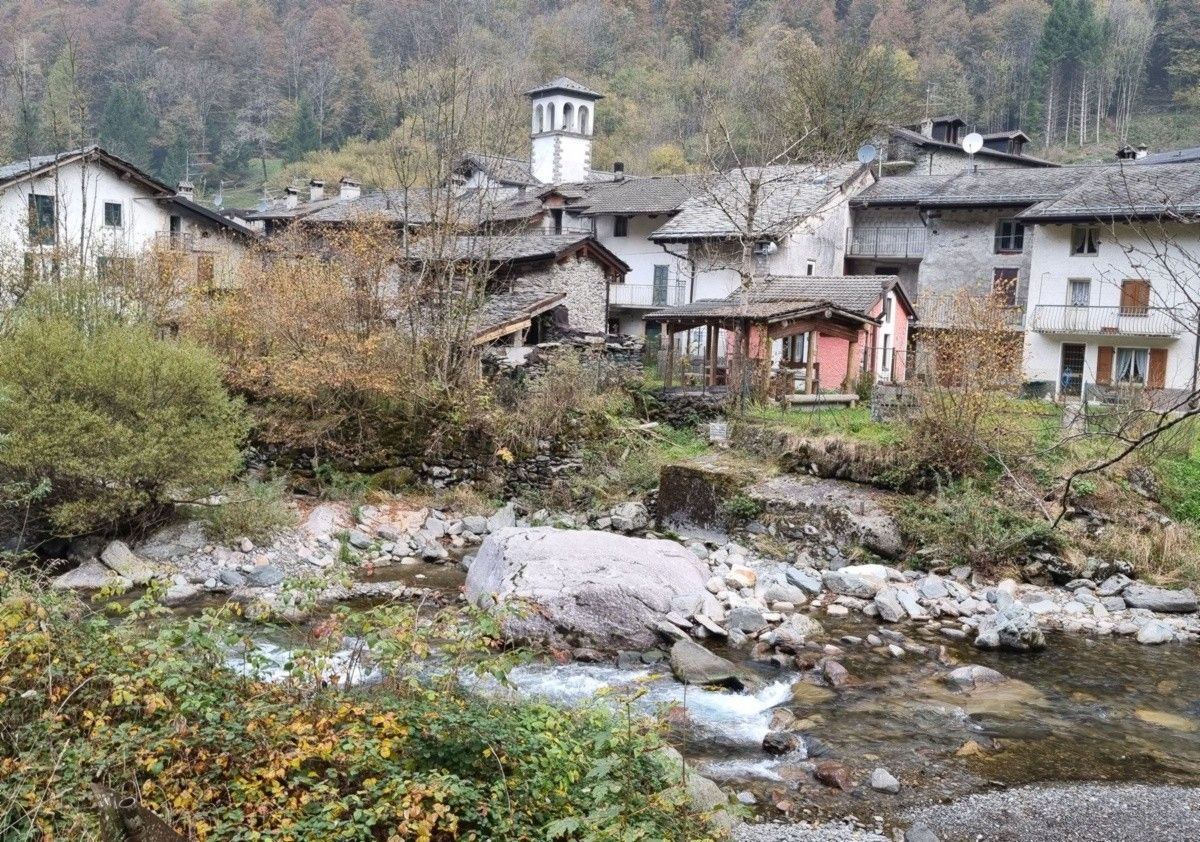

Ci rechiamo a Gavazzo, frazione di Valbondione adagiata sulle rive del Serio, un paio di chilometri prima del paese. Non si muove una foglia in questa contrada, animata soltanto dal viavai della strada provinciale. Eppure per cinque secoli a partire dal 1400 questo borgo brulicava di gente operosa, impegnata nelle mansioni connesse all’attività del grande forno fusorio per la lavorazione del minerale estratto nelle miniere dell’alta valle. La florida attività mineraria dell’alta Valle Seriana è testimoniata anche dalla presenza di un altro importante forno, a pochi chilometri da qui, nella contrada Torre di Valbondione, di cui però non rimangono tracce significative. Entrambi i forni erano alimentati con carbone da legna ricavato nelle numerosissime aie carbonili (aràl) presenti nei boschi della zona. Minatori, fucinieri, carbonai, e pastori animavano la contrada.

La storia mineraria di Valbondione si perde nella notte dei tempi: pare infatti che esistessero miniere già prima dell’arrivo dei romani. Questi ultimi incrementarono l’attività estrattiva facendo lavorare in miniera i damnati ad metalla, cioè schiavi condannati a lavorare i metalli. Nel 1451 lo statuto di Fiumenero, la frazione più a valle di Valbondione, dava precise indicazioni sullo sfruttamento minerario delle montagne circostanti e sul taglio della legna da carbone destinata ad alimentare i forni. Il capitano Giovanni da Lezze nel 1596 affermava: «…et altre miniere che assendono al numero di 70 et più si ritrovano in quelli monti, cosenda la vena nei quattro forni della val Lizola di Scalve et poi se ne lavora nelle fusine doi (le fucine di Gavazzo e Torre, ndr) nella valle di Bongio (ndr. Bondione), pur sotto Scalve». Quindi nel XVI secolo questo territorio, che amministrativamente faceva parte della Valle di Scalve, annoverava più di 70 miniere.

Il materiale estratto subiva una prima lavorazione nelle vicinanze delle miniere dove, cotto in forni di pietra simili alle calchere, si riduceva in piccole pietre o in polvere per poi essere trasportato nei forni di Gavazzo e Torre dove veniva fuso e lavorato. Sempre il Da Lezze affermava: «La vena si cava l’invernata perché l’està è maggior freddo et humido che l’inverno penetrandosi in dentro per 80 et più cavezzi (ndr. 240m circa), oltra che l’està liquefacendosi penetra il vapore et gocciolando casca sopra i folli della miniera et dove si lavora fa copia de acque in modo di lagetto comprendo i filloni che non si può lavorar né gl’huomini resistere per l’umidità et / se pur l’inverno si trova acqua si asciuga facilmente con trombe. Il caldo principia il giugno fino tutto agosto, ma l’ottobre principia il gelo et il lavoro». In tal modo d’estate i minatori potevano dedicarsi alla pastorizia d’alpeggio arrotondando le magre entrate del lavoro in miniera.

Quest’oggi la comitiva è corposa e lo spirito allegro, quello che ci vuole per compensare il cielo grigio della giornata. Lasciamo l’auto nel piazzale (820m) appena sotto la strada provinciale, nei pressi del ponte che attraversa il Serio. Ci incamminiamo a piedi sul ponte per intercettare la pista ciclabile della Valle Seriana. Appena al di là del fiume notiamo i ruderi del forno fusorio e delle costruzioni di pertinenza del forno, comprese le abitazioni degli operai. Una decina d’anni fa era nato un progetto di recupero di questi spazi che veniva integrato con la riapertura di una galleria che avrebbe consentito ai visitatori di raggiungere la valle di Scalve, partendo da Lizzola, a bordo di un trenino minerario. Purtroppo il progetto è caduto nel nulla.

Dopo il ponte svoltiamo a destra per risalire un tratto della ciclabile. Camminare lungo questo tracciato nelle mattine d’autunno equivale a temprare il fisico in vista della stagione fredda. Da metà ottobre infatti il sole scompare dietro la mole del pizzo della Corna, lasciando il fondovalle in balia della brina. Farà la sua ricomparsa a febbraio inoltrato. Dopo una decina di minuti giungiamo in vista della secolare centrale idroelettrica dei Dossi, possente costruzione realizzata con le inconfondibili scure pietre locali. Notiamo con sorpresa che il bacino di raccolta delle acque è insolitamente vuoto. La centrale idroelettrica dei Dossi sfrutta la caduta delle acque provenienti dalla diga del Barbellino, dal bacino di Valmorta e da tutti i torrentelli della sponda destra del Serio, convogliate attraverso canali fino alla condotta forzata che, dopo un salto di 960m, alimenta le turbine della centrale. Nello scorso mese di febbraio Enel ha avviato un progetto di innovazione che prevede, primo caso in Europa, l’esercizio integrato di una batteria a litio in un impianto idroelettrico. In tal modo si potrà combinare la capacità delle batterie a quella delle centrali idroelettriche fornendo una risposta più rapida e mirata alle esigenze mutevoli della rete elettrica moderna.

Oltrepassata la centrale, abbandoniamo la ciclabile per il sentiero che ci riporta sull’altra sponda del Serio, in corrispondenza della contrada dei Dossi (850m). Da qui seguiamo un breve tratto della provinciale in direzione di Valbondione fino ad un piccolo slargo, sulla sinistra, dove inizia la strada agrosilvopastorale diretta alle baite di Redorta. La carrozzabile risale con decisione i ripidi pendii del Pizzo Redorta e, dopo un paio di tornanti, giunge alla deviazione per l’agriturismo Salvasecca (1010m). Consiglio di dare una sbirciatina: è un piccolo nucleo di baite ben esposte al sole e con affaccio esclusivo sulla vallata. Qui nel 1760 vivevano due famiglie. Dopo una sapiente opera di ristrutturazione, da qualche anno l’azienda mette a disposizione la struttura (alloggi, cucina e servizi) a gruppi da 10 fino a 35 persone. Posso dire che ci abbiamo fatto un pensierino: un bel week end in compagnia, fuori dal mondo e… al di sopra del mondo. Ci viene incontro la proprietaria che fornisce le informazioni del caso. Incuriosito dal nome insolito della località, chiedo spiegazioni: «Salvasecca perché le case sono prive di una sorgente ma sono “salvate” dall’acqua proveniente dalla vicina cascata della Foga», interessante come interpretazione. Una volta giunto a casa però ho trovato un’altra definizione che invece riconduce al termine «selva-secca», cioè bosco privo d’acqua. Quale sarà la versione corretta?

Torniamo sulla strada principale e dopo una decina di minuti cominciamo ad intravedere tra gli alberi la cascata della Foga. Presso un tornante, a quota 1140m, un cartello di legno indica la deviazione. Senza esitazione ci infiliamo nel bosco e, dopo un attimo, eccoci sbucare al cospetto della cascata: un emozionante salto d’acqua di ben 130m d’altezza, tra rocce scure, vegetazione ingiallita e cielo grigio. In periodi piovosi la portata d’acqua è talmente copiosa da rendere la cascata maestosa e spettacolare.

Riprendiamo l’ascesa lungo la strada che, superata in altezza la cascata, oltrepassa il torrente della Foga con un guado. Per non bagnare i piedi ci troviamo impegnati in un balzo felino...non oso immaginare quale performance atletica sia necessaria nei giorni di piena!

La strada ora diviene docile e, dopo circa un chilometro, termina in un piccolo slargo che funge da posteggio di servizio per le abitazioni. Un sentierino conduce alle vicine baite di Redorta (1342m), un angolo di rara bellezza: due piccoli nuclei di casette baciate dal sole, circondate da prati curatissimi e boschetti colorati d’autunno, al cospetto di sua maestà: il Pizzo Redorta. Le case sono di pietra scura locale, mirabilmente ristrutturate e abbellite con vasi di fiori, giardinetti e antichi oggetti della vita pastorale. Nonostante sia la terza domenica d’ottobre e la giornata nuvolosa, le baite sono quasi tutte aperte. Ne approfittiamo per scambiare quattro parole con i proprietari: «Complimenti, sono case ben sistemate e in un posto meraviglioso». Immediata giunge la replica: «Se salivate ieri, con il sole, vi sarebbe piaciuto ancor di più». In effetti con il sole dev’essere magnifico. «Si figuri che nel prato qui sotto stamattina c’era un gruppo di stambecchi». I proprietari sono quasi tutti abitanti dell’alta valle: «Vent’anni fa hanno costruito la strada, in passato si saliva solo a piedi. Le prime baite sono state sistemate trasportando il materiale con l’elicottero».

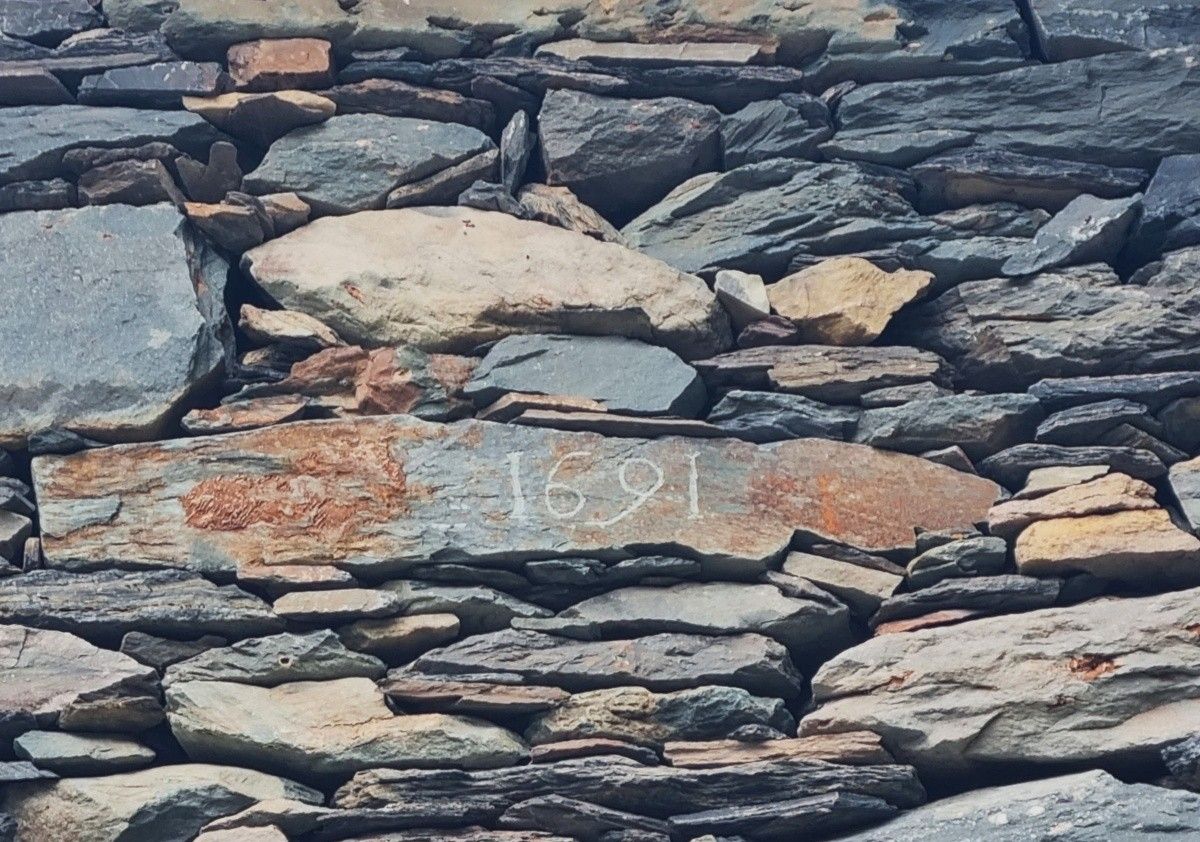

Case Redorta, così un tempo veniva chiamata, è una delle contrade più antiche della Valle Seriana, per molti secoli abitata tutto l’anno. Era totalmente autosufficiente ed aveva anche una chiesetta dedicata a San Bernardo, come citano alcune cronache del 1500. A causa di un terremoto nel 1624 la chiesa crollò e non venne più ricostruita. Sul muro di una baita risalta una pietra che riporta incisa la data del 1691. Nel corso del tempo la contrada venne progressivamente abbandonata e dimenticata. Grazie ad una sapiente opera di ristrutturazione, oggi ci troviamo di fronte ad uno degli insediamenti rurali più belli delle Orobie.

La nostra destinazione è la cascata della Valle Antica, a poca distanza dalle baite. Il sentiero è la prosecuzione di quello che attraversa la contrada. Arriviamo così al cospetto della seconda cascata ma, con grande sorpresa, scopriamo che è asciutta. L’assenza di precipitazioni di queste ultime settimane ci ha privato di una nuova emozione. Un vero peccato perché anche questo salto d’acqua sembra assai interessante. Il tempo di scattare qualche foto ed ecco che scorgo il mitico Kalz dilettarsi in un pediluvio nella pozzetta d’acqua residua al grido di: «Caldaaaa!».

Tornati alle baite proviamo a chiedere lumi sul perché del nome Valle Antica ma, nonostante il passaparola tra i contradaioli, non abbiamo trovato riscontro. L’interpretazione più attendibile la scopro più tardi, a casa, e pare risalire alla voce preistorica ant, acqua, cui si unisce il suffisso ega, luogo. Ant-ega, cioè luogo dell’acqua. Completo la ricerca approfondendo anche il termine Redorta. Ebbene questo nome si rifà alla radice celtica ruadh, monte, cui si aggiunge il suffisso orta per ripido, ovvero monte ripido…nulla di più vero!

Alle baite imbocchiamo il sentiero che scende a Gavazzo: un bel cartello di legno non lascia equivoci, così iniziamo la discesa. Gli equivoci nascono più tardi, in un paio di punti in cui il sentiero esce dal bosco e la traccia tende a svanire (non ci sono altri cartelli né bolli). Le criticità sono due: la prima in corrispondenza di una baita poco sotto le stalle di Redorta dove occorre seguire il sentiero che costeggia la recinzione sotto la baita; la seconda, molto più in basso, in corrispondenza dell’attraversamento del torrente dove occorre risalire di pochi passi il greto fino ad intravedere il proseguimento del sentiero sulla sponda opposta. Una mezzoretta dalle baite di Redorta e siamo nuovamente a Gavazzo.

N.B. l’escursione qui descritta è lunga 9 chilometri con un dislivello positivo di 650 metri. Il percorso non presenta difficoltà tecniche. Su alcune app escursionistiche e cartine le baite di Redorta sono chiamate stalle di Redorta.

Tutte le foto sono di Camillo Fumagalli