Nello scorso numero di eco.bergamo, abbiamo toccato il tema delle fonti energetiche rinnovabili e del loro ruolo nel mix energetico italiano. Accanto al fotovoltaico e all’eolico, abbiamo parlato anche dell’idroelettrico, definendo l’acqua come una fonte «non programmabile» a causa, anche, del cambiamento climatico. Ma quanto contribuisce l’idroelettrico a soddisfare il nostro fabbisogno energetico? E quali sono gli impatti del cambiamento climatico sulla generazione di elettricità a partire da fiumi e dighe? Risponde Luca Musicco, ad e direttore esecutivo di Italgen.

Energia idroelettrica: la fonte rinnovabile quasi dimenticata

In Italia gli impianti sono 4.900, nella Bergamasca 187.La risorsa copre il 15-20% della produzione nazionale.Non risente dell’ora del giorno, la tecnologia è matura. A preoccupare sono fusione dei ghiacci e nevi meno frequenti

Quale è il ruolo dell’idroelettrico nel mix energetico italiano?

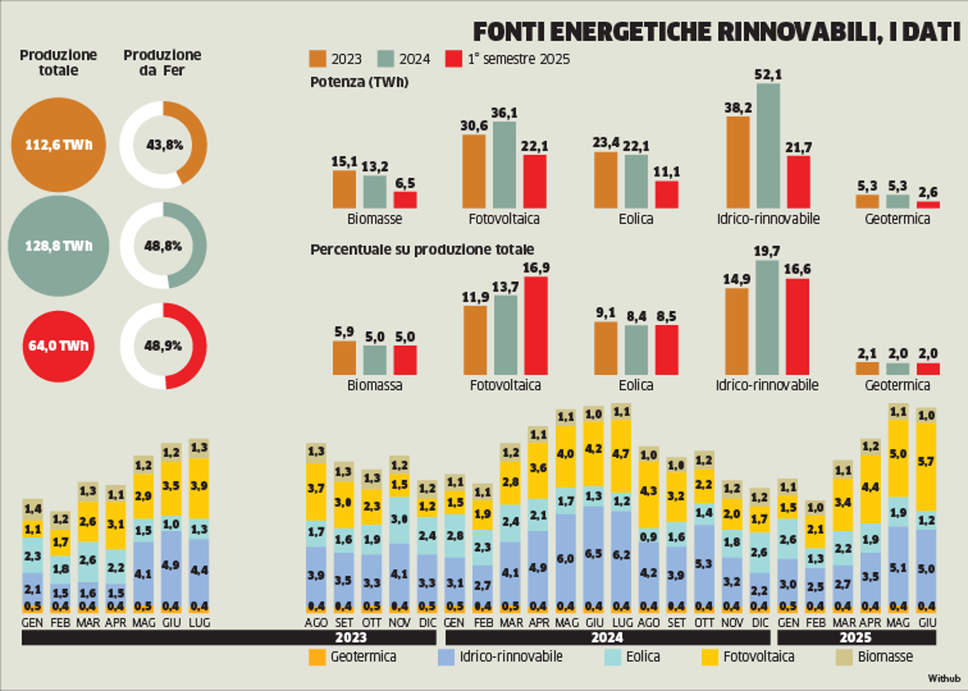

«I dati di Terna ci dicono che l’idroelettrico compone il 15-20% della nostra produzione di energia. Insieme, le rinnovabili ammontano al 50% circa del mix energetico: nella prima metà del 2025 erano il 48,9% del totale, mentre nel 2023 si fermavano al 43,8%. Questo incremento è certamente un’ottima notizia. L’idroelettrico occupa una posizione strategica: è da sempre la fonte rinnovabile più importante d’Italia per volumi, nonché l’unica la cui produzione non risente dell’ora del giorno. Solamente nel primo semestre del 2025 si è verificato un sorpasso a favore del fotovoltaico: la quota di energia prodotta dalle centrali idroelettriche si è fermata al 16,6%, mentre quella del solare è salita al 16,9%. Ciò dipende dal meteo: nel 2024 – un anno particolarmente piovoso – l’idroelettrico ha soddisfatto il 19,7% del nostro fabbisogno».

Perché oggi si parla molto più di fotovoltaico ed eolico che di idroelettrico?

«Innanzitutto perché l’idroelettrico è una tecnologia ormai matura: non ci sono margini di espansione tanto ampi quanto quelli del solare e dell’eolico, anche se puntiamo molto sull’ammodernamento delle centrali esistenti. Poi perché il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, il Pniec, indica come strategica l’espansione della produzione di energia da sole e vento e non quella dell’idroelettrico».

«A fine 2024, in Italia operavano 4.900 impianti idroelettrici, di cui 800 in Lombardia. La nostra regione è la seconda per numero di centrali, dopo il Piemonte: sommando la capacità elettrica dell’una e dell’altra, si arriva al 40% dell’idroelettrico installato in tutto il Paese. Nella Bergamasca ci sono 187 impianti, di cui diciassette di grande derivazione, cioè con una produzione al di sopra dei 3 MW, e 170 di piccola derivazione, da meno di 3 MW».

Esistono due tipi di centrale idroelettrica: quella a deflusso regolato e quella ad acqua fluente. Quali sono le differenze?

«Nelle centrali ad acqua fluente, è lo scorrere di un fiume o di un torrente ad alimentare la turbina. Le centrali a deflusso regolato presentano un bacino e si dividono a loro volta in classiche e ad accumulo. Le centrali classiche hanno un solo “serbatoio” – naturale o antropico, pensate a una diga – a monte, mentre quelle ad accumulo ne hanno due, uno a monte e uno a valle. In entrambi i casi, l’acqua viene gestita tramite deflusso regolato e fatta scorrere nella turbina. Negli impianti ad accumulo, però, c’è un sistema di pompaggio che, nelle ore in cui il fabbisogno energetico è minore, riporta l’acqua dal bacino a valle fino a quello a monte. Si tratta di una sorta di batteria idrica naturale: il governo desidera potenziare il pompaggio dell’acqua perché lo ritiene uno strumento molto efficiente di gestione delle risorse idriche e di produzione di elettricità».

L’idroelettrico è una fonte energetica programmabile?

«A livello normativo, l’energia idroelettrica è classificata come non programmabile. Ma ci sono alcune centrali che vengono definite “asset di generazione programmabile”: in generale, sono impianti dotati di grossi bacini a monte, la cui produzione può essere programmata nelle giuste condizioni e stagioni. Queste dighe, quasi tutte in Nord Italia, sono di rilevanza strategica nazionale: i loro bacini sono le ultime riserve d’acqua dopo la fusione dei ghiacciai, perciò sostengono l’agricoltura durante le fasi di siccità. La loro gestione non viene eseguita solo dai privati, ma è concertata con la Regione e il governo».

Il cambiamento climatico ha degli impatti anche sul settore dell’energia idroelettrica?

«Le fonti energetiche rinnovabili sono tra i settori produttivi più colpiti dal cambiamento climatico. Ciò vale soprattutto per l’idroelettrico e, ancora di più, per le centrali a deflusso regolato. In questo caso, infatti, la quantità d’acqua dipende dalla portata del fiume da cui è derivata, che varia a seconda delle piogge, della copertura nevosa, dei ghiacciai e, di conseguenza, delle temperature. La siccità – intesa come una sensibile riduzione della quantità di precipitazioni rispetto ai valori attesi – porta allo stress idrico e alla riduzione della capacità di assorbimento dell’acqua da parte dei suoli. Il terreno, secco e compattato non lascia penetrare la pioggia, causando inondazioni, smottamenti e allagamenti. La riduzione delle precipitazioni è legata a quella della copertura nuvolosa e all’aumento dell’insolazione, che incrementa le temperature, con effetti nefasti sui corsi d’acqua. Per chi si occupa di idroelettrico, però, il problema più preoccupante è il progressivo assottigliamento dei ghiacciai in alta quota, insieme alle precipitazioni nevose via via sempre meno frequenti a bassa quota».

© RIPRODUZIONE RISERVATA