Riccardo Maggiolo, consulente ed esperto di tematiche legate al mondo del lavoro, vanta un’esperienza pluriennale nel settore. Nel 2013 ha dato vita a «Job Club», un progetto sociale che ha supportato migliaia di persone nella ricerca attiva di un impiego. La sua esperienza si è consolidata attraverso la formazione di centinaia di operatori e manager, affermandolo nel tempo come un noto opinionista, autore e speaker su temi del lavoro e dell’innovazione sociale. Oggi la sua attività principale è quella di consulente, affiancando sia persone che aziende con l’obiettivo di aiutarle a ritrovare un significato autentico nel proprio lavoro.

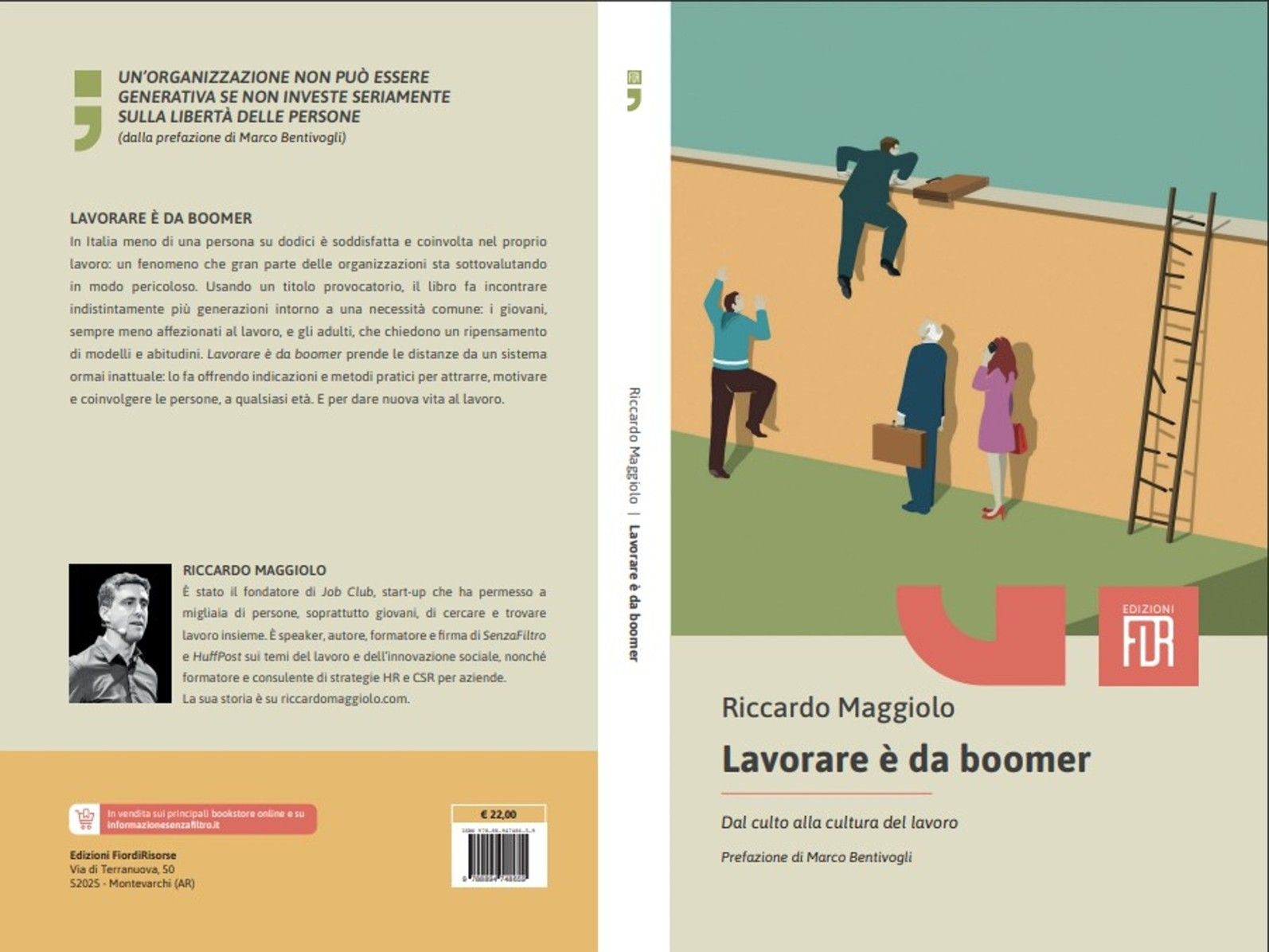

«Lavorare è da boomer» — il suo ultimo libro che verrà presentato domenica 2 novembre a Crespi d’Adda, all’interno del festival «Produzioni Ininterrotte» — utilizza un titolo volutamente provocatorio per affrontare un tema di grande attualità: la crescente disaffezione, soprattutto tra i giovani, non verso il lavoro in sé, ma verso il suo “culto”. Un culto che esige sacrificio in cambio di dignità e che impone alle persone di adeguarsi al lavoro, e non il contrario. In un mondo del lavoro profondamente mutato, dove giovani e senior rifiutano di tornare ai modelli del passato, il libro di Maggiolo analizza le ragioni di questo cambiamento epocale e propone un ripensamento di modelli e abitudini, offrendo indicazioni pratiche per attrarre, motivare e coinvolgere le persone di qualsiasi età. In attesa di poterlo ascoltare dal vivo, abbiamo intervistato Maggiolo riguardo i nodi centrali del suo saggio.

MDL: La bergamasca ha costruito la sua fortuna su un’idea del lavoro come disciplina assoluta, un paradigma oggi in profonda crisi. Si è creato uno iato generazionale il cui sintomo più evidente è la difficoltà per le imprese di intercettare e fidelizzare la forza lavoro giovane. Temo non si tratti tuttavia di una vicenda specifica del nostro territorio.

RM: No, affatto. Ma partiamo dal concetto di generazioni. È una categorizzazione, ovviamente, perché le persone nascono e muoiono in ogni momento. Tuttavia, il “brodo” culturale in cui si cresce, specialmente durante gli anni formativi, altera la percezione del mondo e il proprio posto in esso. Questo significa che i fenomeni che osserviamo sono più evidenti tra i giovani, ma le persone più senior non ne sono immuni. La metafora del «culto del lavoro» mi sembra particolarmente calzante. È legata a un vocabolario che abbiamo utilizzato a lungo, e mi ci metto anch’io in quanto millennial, e a termini come passione, talento, sacrificio. Oppure l’idea che il lavoro conferisca dignità e che, di conseguenza, chi non lavora non sia degno di far parte della comunità. È un lessico ideologico, quasi «escatologico», che ha a che fare con un culto. C’è questa convinzione che più dai al lavoro, più questa entità ti restituirà. Voler credere in un Dio non è giusto o sbagliato di per sé, ma non si può ignorare che, restando in metafora, le chiese sono mezze vuote. Dato che dobbiamo abitare questo tempo, soprattutto come organizzazioni, dobbiamo capire cosa è cambiato nel patto alla base del lavoro.

MDL: Parte del suo saggio si rivolge alle imprese, segnalando l’urgenza di un cambiamento culturale e organizzativo. Qui in bergamasca registriamo un tasso inedito di turnover volontario. E le richieste dei giovani ruotano attorno all’organizzazione del tempo, alla flessibilità, all’autonomia e, sembra una novità, alla ricerca di un senso in ciò che fanno. Lei ha riscontrato lo stesso?

RM: Sì, assolutamente. Il libro è infatti pensato soprattutto per chi deve gestire persone e organizzazioni. Solo la prima parte è un’analisi sociologica, mentre il resto fornisce strumenti operativi. Si parla molto di smart working, settimana corta, work-life balance: tutti temi degni di attenzione. Ma il problema è più profondo. L’opportunità per le aziende è creare un senso di appartenenza. La tragedia del nostro tempo è che le strutture intermedie – sindacati, partiti, Parrocchie, associazioni – si stanno sfaldando. C’è una disintermediazione per cui esistono solo l’individuo e lo Stato. Ma le persone, anche i giovani, hanno bisogno di appartenere. Se un’organizzazione riesce a creare una cultura del lavoro a cui le persone sentono di appartenere, allora ottiene un ritorno di lungo periodo. Chi ci ha investito per tempo non ha problemi a trattenere le persone e neanche a trovarle, nonostante la scarsità di forza lavoro. È un processo lungo. La buona notizia è che non costa tanto; la cattiva è che richiede tempo, mentre viviamo in una cultura del breve termine. Come si fa? Tre quarti del libro lo spiega, riassumendolo nelle quattro A: Autonomia, Autenticità, Ascolto e Autorevolezza.

MDL: È un bene che costi poco dato che registriamo queste difficoltà soprattutto nelle piccole imprese, che sembrano più in crisi delle medie e grandi. Questo metodo tuttavia richiede un investimento di tempo e volontà...

RM: Esatto, di volontà. Significa abbandonare una concezione superata del rapporto di lavoro. Mi sento dire spesso: «Ma i giovani hanno la paghetta dei genitori». È vero, siamo un Paese povero abitato da gente ricca, specialmente al Nord-Est, e le famiglie aiutano i figli. Ma se un’azienda non è competitiva rispetto a quel “paracadute” famigliare, ha poco da lamentarsi. Detta in modo brutale: se un fornitore alza i prezzi, un imprenditore si arrabbia ma accetta le regole del mercato. Non capisce, invece, perché dovrebbe investire di più o cambiare mentalità per attrarre lavoratori. Il rapporto di forza è cambiato. Quante volte noi, in passato, abbiamo firmato contratti senza nemmeno leggerli? Oggi non è più così. Se vuoi restare sul mercato, devi fare i conti con questa nuova realtà. Da questo punto di vista non aiuta avere un management spesso over 60, che magari pensa di dover tirare avanti solo altri 5-6 anni.

MDL: Molti dei temi affrontati temi alludono alla dimensione sociale e collettiva del lavoro, che tra i giovani è sempre più difficile ritrovare perché i rapporti di forza contrattuali sono vissuti in modo molto individuale.

RM: Torniamo al culto del lavoro e al capitalismo avanzato. Dobbiamo riconoscere che questo sistema ci ha dato una floridezza materiale e una moltiplicazione delle opportunità impensabili solo tre generazioni fa. Noi, fino alla fine del secolo scorso, siamo cresciuti in un’ideologia della scarsità. Pensavamo che più opportunità avremmo avuto, meglio sarebbe stato. Invece, stiamo scoprendo che un eccesso di scelte può essere paralizzante e disorientante. Inoltre, il mercato, per funzionare, tende a massimizzare il numero di attori. Questo crea un’enorme individualità e tanta solitudine. A Milano il 40% delle persone vive sola. Questa è la vera tragedia del nostro tempo. Quindi, se un’organizzazione crea un posto dove le persone sentono di appartenere, ha vinto sia economicamente che eticamente, e contrasta anche il dramma della solitudine e del malessere psicologico. Un’altra cosa: i giovani, pur essendo molto consapevoli da molti punti di vista, non sono stati sufficientemente allenati al conflitto. C’è molto da ricostruire. La sfida è lì. E non dimentichiamoci che dare lavoro è un potere politico. Se un’impresa riesce in questo, non ha solo un ritorno economico ed etico, ma anche un grande potere politico. La politica, alla fine, si mangia l’economia a colazione.

Il festival «Produzioni Ininterrotte» proseguirà fino al 7 dicembre con un fitto programma di appuntamenti – presentazioni di romanzi, proiezioni, conferenze, tour guidati e grandi ospiti – tutti ad ingresso gratuito. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.