Quasi 3 milioni di persone ogni anno, un fatturato di circa 890,6 miliardi e un valore aggiunto lordo di 250,7 miliardi. Sono i numeri impiegati in Unione europea dalla cosiddetta “economia del mare”, emersi dal «Blue economy report» dell’Ue a descrizione di un comparto economico che mostra trend di crescita significativi. L’Italia non gioca un ruolo marginale, anzi, insieme a Germania, Spagna e Francia è tra i principali attori «in termini di impiego e valore generato», ci racconta Gian Marco Luna, direttore dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (Irbim) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).

Le attività umane che dipendono da mari e oceani ci coinvolgono

Intervista a Gian Marco Luna, direttore di Irbim (Cnr): «Conciliare utilizzo delle risorse naturali e conservazione degli habitat e degli ecosistemi è forse una delle sfide più importanti e prioritarie che abbiamo davanti, non solo in mare».

Che cos’ è la «blue economy»?

«Ne esistono numerose definizioni e probabilmente la più semplice e diretta è quella che la associa all’economia del mare, intendendo l’insieme di tutte quelle attività economiche che dipendono da mari ed oceani. Nel report dell’Ue queste attività vengono suddivise in grandi macro-settori: risorse viventi e non viventi, trasporti marittimi, energie rinnovabili, attività portuali, cantieristica e turismo marittimo».

Come può l’Italia “utilizzare” le risorse del mare e insieme proteggerne la biodiversità?

«Conciliare utilizzo delle risorse naturali e conservazione degli habitat e degli ecosistemi è forse una delle sfide più importanti e prioritarie che abbiamo davanti, non solo in mare. Raggiungere un equilibrio è possibile, ma la chiave per farlo sta nella cooperazione e nel coinvolgimento di tutti i settori della società coinvolti. Pensiamo ad un modello di gestione integrato e collaborativo a quintupla elica, dove le cinque dimensioni sono gli ecosistemi e le loro risorse, la società civile, il settore industriale, la ricerca scientifica e le istituzioni».

«Pesca e acquacoltura sono due pilastri della bioeconomia blu, che include le attività economiche legate all’uso e alla valorizzazione delle risorse biologiche. L’Irbim si occupa di ricerca per identificare soluzioni tecnologiche verso una pesca maggiormente sostenibile e “biodiversity-friendly”, meno impattante sugli habitat e gli ecosistemi, oltre che sulle emissioni di gas climalteranti. Ne è un esempio il nostro progetto Decarbonyt, che promuove la decarbonizzazione della flotta da pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero, attraverso azioni come il monitoraggio delle emissioni di carbonio, l’identificazione dei punti critici di emissione e test pilota su attrezzi da pesca migliorati per ridurre il consumo di carburante».

A proposito di emissioni, la tecnologia dell’eolico offshore può convivere con la fauna marina?

«L’eolico offshore sta avendo nel mondo un notevole impulso, ma nei nostri mari ancora stenta a decollare a causa di una combinazione di complessità e lungaggini normative ed eccesso di burocrazia, che si sommano a posizioni contrarie espressione di certe porzioni di comunità locali. In un’ottica di pianificazione dello spazio marittimo, questa attività industriale può essere compatibile con settori come i sistemi di itticoltura e mitilicoltura sviluppati all’interno dei parchi eolici, in aree lontane da costa dove la qualità delle acque è maggiore e l’impatto antropico minore».

Che strategia deve adottare il nostro paese per potersi affermare con un ruolo da protagonista sul panorama europeo?

«In Italia è attivo il gruppo di coordinamento per la bioeconomia nazionale presso la presidenza del Consiglio dei ministri che ha lo scopo di coordinare le iniziative nazionali nella bioeconomia, garantire un’efficace sinergia tra le amministrazioni pubbliche ed i cluster tecnologici nazionali, e formulare su base periodica una strategia ed i suoi piani di azione. Nel piano d’implementazione di recente formulato raccomandiamo di sviluppare investimenti e sapere, superare attuali barriere legislative e favorire la creazione di un quadro normativo chiaro e stabile, implementare approcci circolari e rigenerativi per promuovere una bioeconomia allineata con la conservazione ed il restauro ecologico indicato dalla Nature restoration law europea».

Un centro nazionale sulla biodiversità

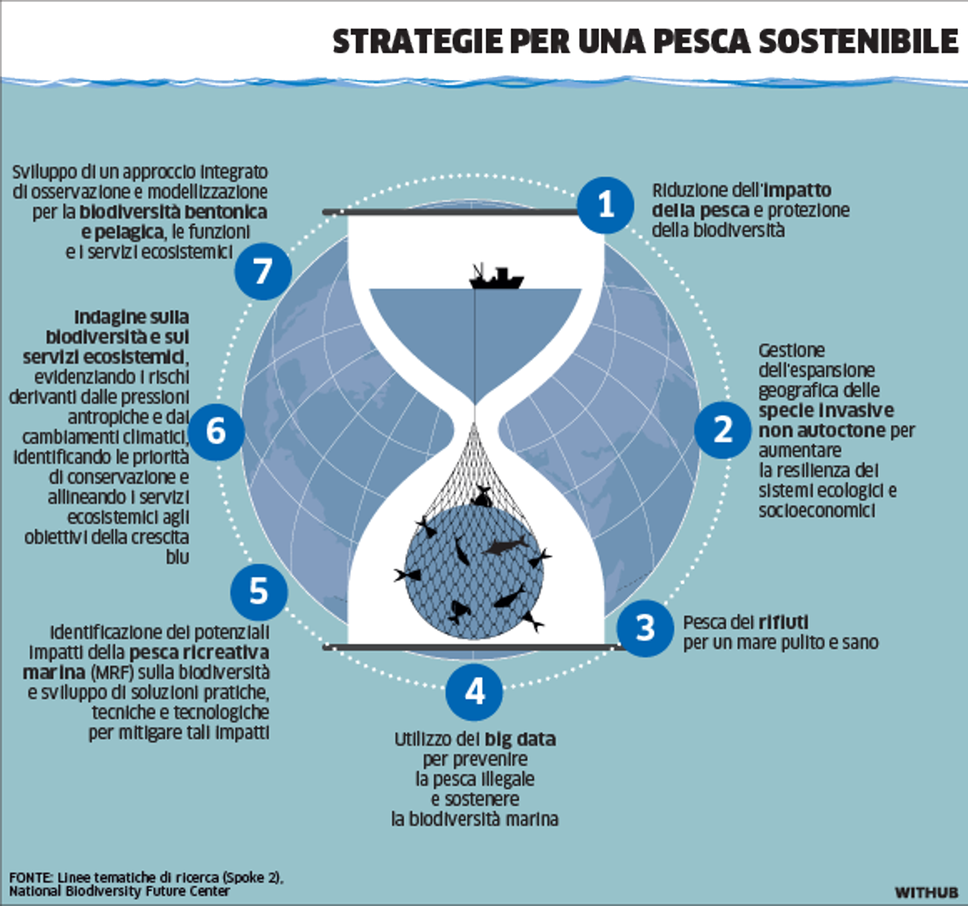

Il «National biodiversity future center» è il primo centro nazionale italiano sulla biodiversità, finanziato con circa 320 milioni di fondi Pnrr per il triennio 2023-2025. Guidato dal Cnr (Centro nazionale delle ricerche) conta oltre 40 tra partner della ricerca e privati, e 2000 ricercatori. Studia, monitora, preserva e ripristina la biodiversità terrestre, marina e urbana, favorendo innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo sostenibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA