La correlazione tra eventi estremi e riscaldamento globale è reale. Il climatologo e presidente della Società meteorologica italiana, Luca Mercalli , nel suo ultimo libro «Breve storia del clima in Italia» afferma che piogge intense, tempeste, tornado e nevicate improvvise sono fenomeni destinati a verificarsi sempre più spesso «perché l’elevata quantità di energia nell’atmosfera e la maggior evaporazione dell’acqua dagli oceani ne aumentano frequenza e intensità».

Pioggia: come è andata l’estate. Il bilancio di Arpa

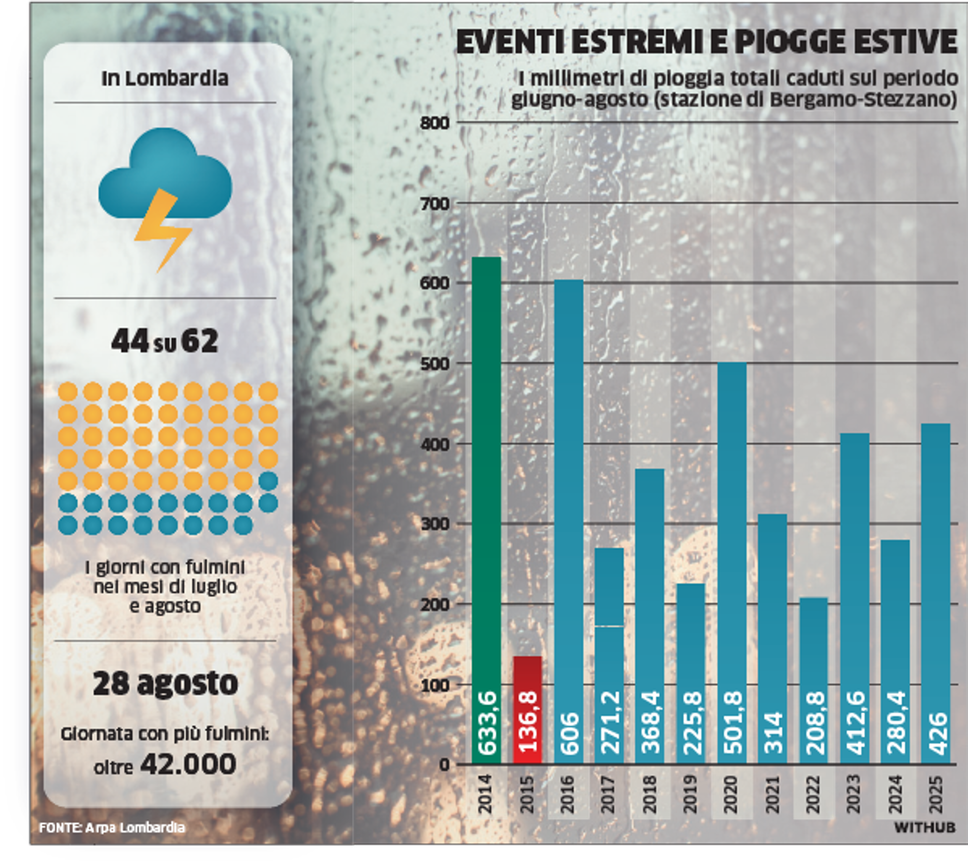

Nella bergamasca la sesta stagione più piovosa del periodo 1991-2020, con un’anomalia in termini di quantità del +30%. Il 28 agosto si sono abbattuti 42mila fulmini sulla Lombardia. Si sperimentano radar per prevedere gli eventi estremi.

La conferma arriva anche dal report (2024) del Copernicus Climate change service dell’Unione europea che scrive: «Questi eventi sono sempre esistiti, ma quello che è cambiato sono la periodicità e la potenza con cui si manifestano, al punto che sono messi severamente a rischio i mezzi di sostentamento delle persone sulla Terra».

Anche il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) dell’Onu ha indicato in un report del 2021 che le condizioni atmosferiche stanno mutando in questa direzione. Nel concreto, per ciò che ci riguarda, abbiamo assistito a piogge torrenziali concentrate in pochissimo tempo che hanno interessato diverse provincie della Lombardia, compresa quella di Bergamo. Basti pensare all’alluvione urbana del 9 settembre 2024, quando si sono registrati picchi di pioggia tra i 203 e i 232 millimetri orari. Per tracciare una panoramica di come è andata l’estate 2025, abbiamo interpellato il Centro regionale idrometeo e clima di Arpa Lombardia, che ci ha fornito un bilancio relativo a precipitazioni, fenomeni temporaleschi e grandinate. Volendo estrapolare un tratto distintivo dell’estate appena trascorsa è la sua «variabilità meteorologica», che la rende diversa dalle precedenti, confermando il trend di una piovosità più abbondante rispetto alla media. Per Bergamo, secondo i rilievi della stazione meteorologica di Bergamo-Stezzano si è trattato della sesta estate più piovosa rispetto al periodo 1991-2020, con un’anomalia in termini di quantità del +30%.

Che quadro emerge nel bilancio dell’estate 2025 in Lombardia?

«La stagione appena passata ha mostrato nel complesso una forte variabilità: ad un mese di giugno molto secco sono seguiti due mesi, luglio e agosto, relativamente molto piovosi con frequenti temporali. Ben 22 su 31 i giorni con fulmini in Lombardia, sia nel mese di luglio che in agosto. Il 28 agosto è stata la giornata con più fulmini, oltre 42mila sull’intera regione. Nel complesso, l’estate 2025, se confrontata con le estati passate, riguardo alle piogge cadute si colloca nella normalità climatica con un’anomalia del +5/+10%, ossia con piogge leggermente più abbondanti della media».

Il 2024 è stato tra gli anni più caldi, ma soprattutto piovosi dal 1991 in Lombardia. Come andremo a chiudere il 2025?

«Il 2025 si confermerà come un anno relativamente caldo rispetto alla media del periodo climatologico di riferimento 1991-2020, ma probabilmente non così caldo come il 2023 e il 2024. Riguardo alle precipitazioni, a fine agosto eravamo al di sopra del valore medio ma ancora lontani dalle piogge eccezionali del 2024. Tuttavia manca ancora la stagione autunnale che statisticamente in Lombardia è la più piovosa. Non è quindi possibile tracciare oggi un bilancio definitivo».

L’aumento delle temperature medie globali è una delle cause della concentrazione e della violenza dei fenomeni temporaleschi?

«L’elemento importante che ha contraddistinto la stagione estiva appena trascorsa è stata la variabilità meteorologica: siamo infatti passati da un mese di giugno tra i più asciutti degli ultimi decenni a un mese di agosto tra i più piovosi. Riguardo all’aumento delle temperature medie globali, la variazione nella distribuzione e nell’intensità delle precipitazioni è tra gli aspetti più studiati dai climatologi. Una delle ipotesi è proprio l’alternanza tra periodi molto asciutti e molto piovosi nel breve periodo, come osservato anche dopo la siccità del 2022. Tuttavia, le proiezioni mostrano scenari diversi a seconda dei modelli climatici».

Possiamo dire di non trovarci di fronte a una situazione in cui «piove di meno», ma piuttosto a una in cui «piove in maniera diversa e peggiore» per la salvaguardia idrica?

«Effettivamente sul lungo periodo non sono previste, e non sono state osservate, a livello medio regionale, variazioni significative sulla quantità di precipitazioni annuali. Come affermato in precedenza, l’alternanza tra periodi molto asciutti e molto piovosi sarà probabilmente un fattore importante da tenere in considerazione nel prossimo futuro soprattutto nella gestione delle quantità di acqua per usi agricoli e domestici».

Guardando a Bergamo, come è andata l’estate rispetto alla scorsa e a quella degli ultimi anni?

«L’estate bergamasca ben si inquadra nella situazione in Lombardia precedentemente descritta. In riferimento alla stazione di Bergamo Stezzano, si è conclusa una stagione relativamente piovosa rispetto al periodo di riferimento 1991-2020, con un’anomalia in termini di quantità di circa il +30%. Nel complesso, in termini di quantità, si è trattato della sesta estate più piovosa dal 1991 con 426 mm. Il primo posto è occupato dal 2024 che ha registrati 634 mm di pioggia caduta nella nostra provincia».

In che misura possiamo prevedere eventi meteo estremi?

«Per definizione un “evento estremo” è un evento molto raro, difficilmente prevedibile e caratterizzato da una bassa probabilità di accadimento. Alcuni fattori, come per esempio le forti ondate di calore, aumentano la probabilità di questi eventi ma non li rendono più facilmente prevedibili. Riguardo a questa tipologia di eventi, che spesso sono anche molto localizzati, si stanno facendo molti sforzi nell’anticipare avvisi e allerte in tempo utile per la popolazione, per esempio anche attraverso l’utilizzo di dati radar».

Non chiamatele “bombe d’acqua”

Capita sempre più spesso di sentire ai notiziari, o leggere sui giornali, il termine «bomba d’acqua» per descrivere una pioggia intensa che registra in poche ore, o addirittura in pochi minuti, la caduta di un importante quantitativo di acqua.

Un articolo del portale Meteo.it spiega che le origini del termine potrebbero risalire all’alluvione di Firenze del 1966, mentre altre fonti sostengono che sia stato utilizzato per la prima volta durante l’alluvione di Cardoso, in Versilia, nel 1996, in cui persero la vita tredici persone. Da allora eventi di questo tipo si sono verificati con sempre maggiore frequenza e quindi anche l’uso del termine «bomba d’acqua» ha subito un incremento trasformandosi, di fatto, in un neologismo. Tuttavia non ha alcun valore scientifico, infatti non lo troviamo nei manuali di meteorologia. Non esiste alcuna «bomba» – si tratta di nubifragi molto intensi con piogge che possono superare anche i 100 mm in un’ora – e si dovrebbe usare il termine «precipitazioni intense», perché sono diversi i fattori che determinano questi fenomeni estremi, come la quantità d’acqua che precipita in un determinato intervallo di tempo, la velocità di caduta, il diametro delle gocce e la densità in atmosfera. Il tema non è solo l’utilizzo di un termine errato, ma il rischio di distogliere l’attenzione dalle cause reali di questi fenomeni, ovvero il riscaldamento globale, causato da emissioni di CO2 e gas climalteranti di origine antropica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA