Quando si parla di autonomia strategica, la mente corre subito alle terre rare e ai minerali critici, come cobalto, magnesio, alluminio e platino. È una semplificazione eccessiva: il Regolamento Ue 1.252 del 2024 – quello che aggiorna l’elenco delle «materie prime critiche» per l’Unione europea – presenta ben 34 voci, quattro in più del regolamento precedente (pubblicato nel 2020). Tra gli elementi «critici» ci sono anche il fosforo e la fosfite, fondamentali per la produzione di fertilizzanti, di detergenti e di materiali ignifughi, utilizzati anche nell’industria elettronica e in quella alimentare. Il progetto «Rhigus», realizzato dall’Università di Brescia in collaborazione con il Politecnico di Milano, punta proprio a incrementare la produzione europea di fosforo a partire dalle biomasse e dai fanghi di depurazione. Ne abbiamo parlato con Elza Bontempi, professore ordinario di Chimica all’Università di Brescia e direttrice di «Rhigus».

Perché l’Ue considera il fosforo una materia prima critica?

«Perché è una risorsa essenziale per l’agricoltura – è una componente chiave dei fertilizzanti – e per moltissimi settori dell’industria. La Commissione europea lo classifica come “critico” perché la sua elevata importanza economica si combina a un alto rischio di interruzione degli approvvigionamenti. L’Europa, infatti, dipende quasi totalmente dalle importazioni di fosforo da Marocco, Cina e Russia. Questa dipendenza ci rende vulnerabili alle crisi geopolitiche e alle fluttuazioni di mercato».

Che cosa prevede il progetto «Rhigus»?

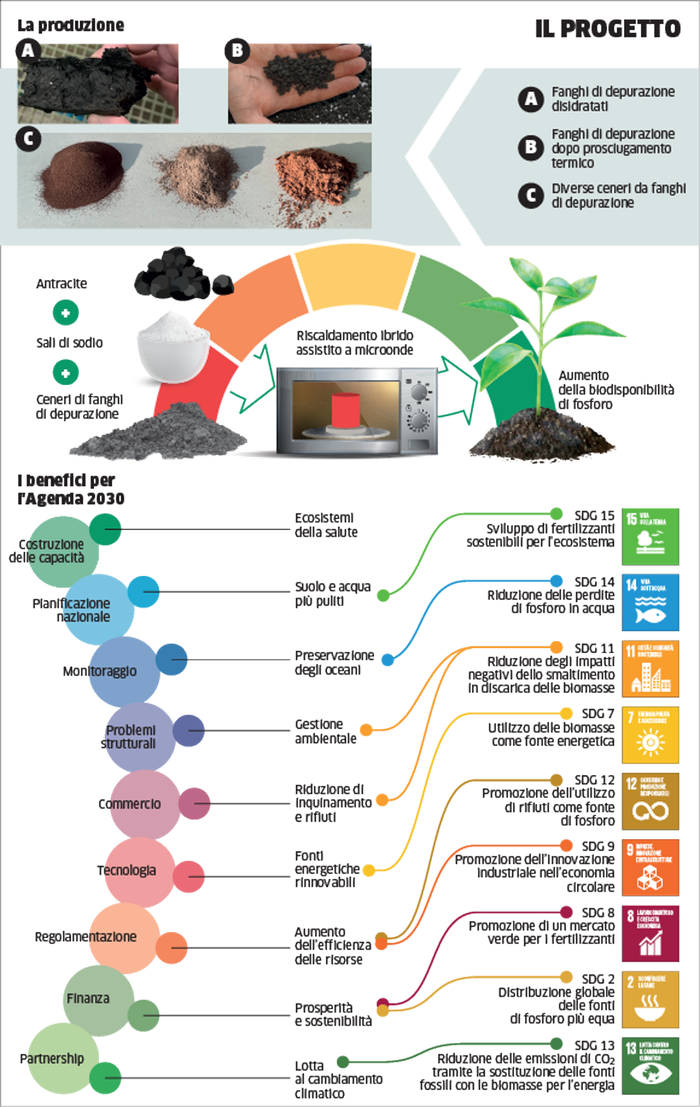

«Con “Rhigus”, abbiamo esplorato due filiere promettenti per il recupero del fosforo. La prima è quella dei fanghi di depurazione che derivano dal trattamento delle acque reflue. Una volta che vengono trattati termicamente generano ceneri ricche di fosforo. Abbiamo studiato dei processi chimici per rendere biodisponibile – cioè pronto per essere assorbito e utilizzabile dalle piante – il fosforo proveniente da queste ceneri. La seconda è quella delle lettiere avicole, ovvero dei residui organici e vegetali provenienti dagli allevamenti di pollame. In alcuni Paesi vengono già trattate termicamente, creando anche qui delle ceneri ricche di fosforo. Si tratta di prodotti attualmente classificati come rifiuti che, però, possono diventare delle fonti secondarie di fosforo, contribuendo a una filiera più circolare».

«Le stime preliminari indicano che l’implementazione su larga scala del progetto “Rhigus” potrebbe consentire di recuperare almeno l’80% del fosforo presente nei fanghi di depurazione. Considerando solamente i rifiuti avicoli, potremmo ottenere circa tremila tonnellate di fosforo all’anno».

Qual è l’impatto ambientale dei processi di estrazione del fosforo su cui state lavorando?

«I processi termici – pirolisi, combustione e gassificazione – richiedono un elevato apporto energetico e possono portare alla formazione di alcuni composti fosfatici poco solubili, che quindi sono difficili da recuperare. Negli impianti, inoltre, sono presenti delle sostanze corrosive, perciò è necessario controllarli attentamente sia dal punto di vista delle emissioni che da quello dell’usura. Questi processi, però, sono centrali per la produzione di ceneri arricchite da fosforo e ci permettono di ridurre significativamente il volume di materiali da trattare. I processi chimici, invece, ci permettono di rendere solubili i composti del fosforo nelle ceneri: si tratta di trattamenti molto efficienti, che possono recuperare fino al 90% della materia prima. Operano a temperatura ambiente e non consumano molta energia, ma generano delle sostanze esauste da trattare e richiedono un’accurata gestione dei reagenti chimici. Nonostante questi limiti, sono considerati i sistemi più maturi per il recupero del fosforo».

Dopo l’estrazione del fosforo, però, restano delle ceneri di biomassa da gestire. Che cosa pensate di farne?

«Le ceneri sono un sottoprodotto che possiamo valorizzare, anziché smaltirlo. Queste ceneri sono ricche di minerali come silice, ossidi di calcio, allumina e ferro, che le rendono adatte all’impiego in diversi materiali ecosostenibili. Il loro riutilizzo si inserisce perfettamente nei principi dell’economia circolare, contribuendo alla riduzione dei rifiuti, alla sostituzione di materie prime vergini e alla diminuzione delle emissioni di anidride carbonica. Una delle applicazioni più promettenti è nel settore dei materiali da costruzione. Le ceneri possono essere utilizzate come additivi o sostituti del cemento nella produzione di malte e calcestruzzi. Inoltre, possono essere impiegate nella fabbricazione di mattoni ceramici o refrattari. Oltre all’edilizia, le ceneri possono trovare impiego nei materiali compositi utilizzati per le pavimentazioni stradali o nelle plastiche riciclate, migliorandone le proprietà meccaniche e contribuendo alla loro sostenibilità. Un filone di ricerca che stiamo sviluppando in collaborazione con il Politecnico di Milano, infine, prevede di utilizzare le ceneri come materiali assorbenti alternativi per il trattamento delle acque, per la rimozione di metalli pesanti e di contaminanti emergenti».