I dati di Copernicus, il programma dell’Unione europea per l’osservazione satellitare della Terra, confermano che le temperature sono in aumento, con nuovi record storici. Il 2024 non è stato solo l’anno più caldo mai registrato a livello globale, ma ha superato anche la soglia di più 1,5°C di riscaldamento rispetto ai livelli preindustriali. L’Europa ha raggiunto un preoccupante +2,4°C, un valore che mette a rischio la stabilità degli ecosistemi e la capacità dei territori di garantire benessere e resilienza.

Resistere al caldo e migliorare l’aria con la forestazione urbana

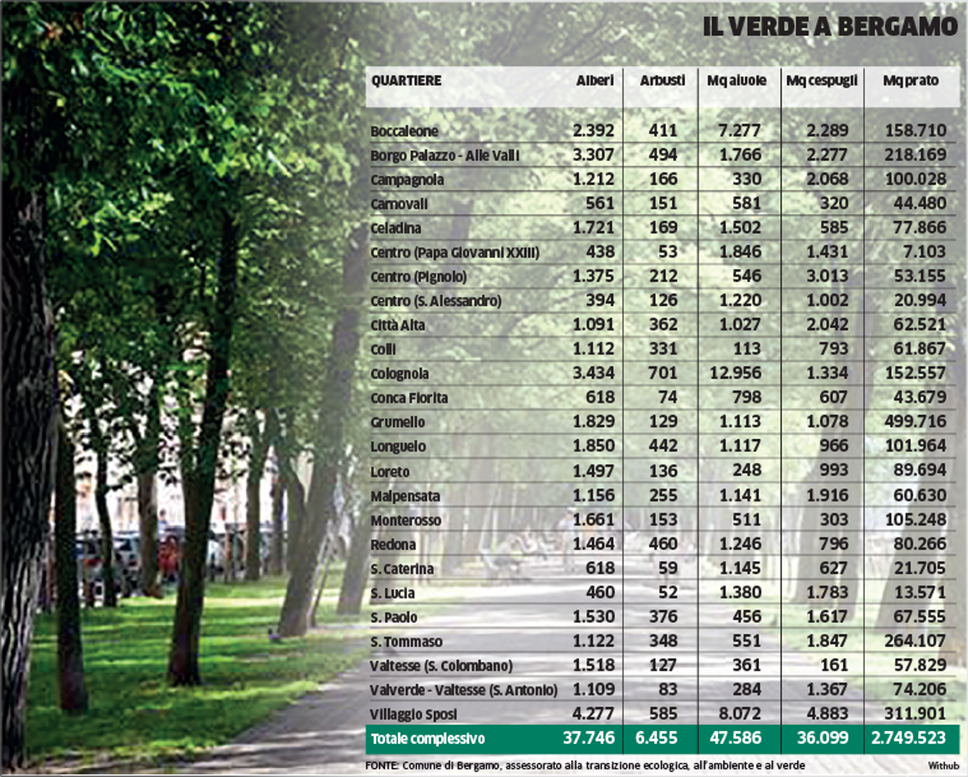

La strategia è essenziale per la qualità della vita nelle città. A Bergamo ci sono 43mila alberi, circa la metà in parchi e giardini. I metri quadrati di aree naturali per abitante sono 22,25. L’assessore Oriana Ruzzini: è la scelta giusta, ma ci sono pochi spazi per depavimentare.

I dati dimostrano come l’adattamento agli impatti del cambiamento climatico sia sempre più urgente. Le città, in particolare, di fronte alla sfida climatica devono realizzare urgentemente misure di riduzione del rischio per i propri abitanti. Una delle strategie più valide per contrastare la crisi climatica e migliorare la qualità della vita nelle città è, secondo gli studiosi, la forestazione urbana.

In città il 35% degli italiani

I dati Istat del 2023 hanno rilevato che il 35% della popolazione italiana vive in contesti urbani, mentre la superficie dei Comuni classificati come città rappresenta il 40% del territorio nazionale. Negli ambiti urbani vivono anche specie animali e vegetali che sono una parte non irrilevante della biodiversità generale. Molti Comuni hanno investito in nuovi spazi verdi negli ultimi anni, grazie a programmi di finanziamento pubblico come il Pnrr e le iniziative regionali. Le città, in questo modo, si rendono più resilienti, perché alberi e foreste urbane offrono una serie di benefici essenziali, tra i quali la mitigazione dell’inquinamento atmosferico. Il censimento del 2024 del patrimonio verde a Bergamo rileva che nella nostra città sono presenti 36.131 alberi, il 47,7% dei quali ubicati in parchi, giardini e aree verdi.

Circa 43mila alberi in città

Nel capoluogo la dotazione media di aree verdi per abitante è di 22,25 metri quadrati, mentre la pianta più rappresentata è l’acero, con 5.138 esemplari di diverse specie. «I dati del censimento sono sottostimati – precisa Oriana Ruzzini, assessora all’ambiente del Comune di Bergamo – ma le nostre stime parlano di circa 43mila alberi». Le aree più urbanizzate sono quelle con meno verde, mentre quelle con più alberi sono le più periferiche, a partire dal Villaggio degli Sposi (4.277 alberi), da Colognola (3.434) e da Borgo Palazzo - Alle Valli (3.307). «Depavimentare e riforestare la città è un compito difficile, perché gli spazi sono pochi. Ma le ondate di caldo e il maltempo ci indicano che è la strada da seguire: gli alberi servono per abbattere la CO, ridurre le temperature e prevenire le isole di calore», continua Ruzzini.

Creare, gestire e valorizzare aree verdi nelle città attraverso l’impianto e la cura di nuovi alberi porta molti vantaggi. A Bergamo sono adatti alberi come aceri (campestre, riccio e montano), frassino maggiore, carpino bianco, querce (farnia e cerro), bagolaro, tiglio, betulle. Gli interventi sul verde sono fondamentali per ridurne gli impatti negativi dell’urbanizzazione crescente. Non bisogna limitarsi a impiantare alberi, ma progettare anche infrastrutture verdi come tetti verdi, pareti vegetali e parchi urbani multifunzionali. Queste soluzioni, secondo gli studiosi, contribuiscono a migliorare la capacità di adattamento delle città ai cambiamenti climatici e la gestione delle acque piovane.

La regola del 3-30-300

La regola del 3-30-300 ideata dall’esperto di foreste urbane Cecil Konijnendijk è citata spesso. In pratica, ogni persona dovrebbe poter vedere almeno tre alberi dalla propria abitazione, vivere in un quartiere con il 30% di copertura arborea e trovarsi a non più di 300 metri da un’area verde. Le piante non solo contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria, filtrando le polveri sottili e diminuendo la concentrazione di gas serra, ma aiutano anche a regolare la temperatura delle città, riducendo l’impatto delle ondate di calore, con evidenti benefici per la salute e il benessere psicofisico. Le foreste urbane sono classificate dalla Fao in cinque tipi: foreste periurbane; parchi urbani e foreste urbane (superficie maggiore di 0,5 ettari); parchi e «giardini tascabili» con alberi (superficie minore di 0,5 ettari); alberi su strade e piazze pubbliche; altri spazi verdi come orti botanici, appezzamenti agricoli urbani, argini di fiumi. L’Istituto Forestale Europeo, nell’ambito del progetto Uforest, ha elaborato un piano d’azione per migliorare la forestazione urbana, la cui copertura arborea potrà avere maggiori probabilità di successo praticando elevati standard di gestione e manutenzione. Ogni anno numerosi alberi urbani sono perduti a causa di pratiche inadeguate: nelle fasi iniziali, per mancanza di irrigazione, competizione con erbe invadenti, animali che danneggiano le piante, gestione non corretta di pali, legacci e protezioni; in seguito, per mancati diradamento e gestione delle piantagioni, problemi legati a parassiti e malattie, vandalismo.

Le sei raccomandazioni

Il progetto Uforest sintetizza sei raccomandazioni. 1: garantire un piano di manutenzione adeguato e finanziato per gli alberi di nuova piantagione. 2: monitorare le coperture esistenti, individuando segni di malattie, e valutare i pericoli, come la caduta di rami, agendo rapidamente per affrontare i problemi più gravi attraverso la consulenza di esperti in selvicoltura. 3: gestire le specie nocive secondo le necessità, con un’opera educativa per spiegare lo scopo di interventi impopolari, come la riduzione delle popolazioni eccessive di animali o di specie potenzialmente pericolose. 4: coinvolgere la comunità locale nella gestione e nella manutenzione della foresta urbana attraverso programmi di volontariato. 5: essere consapevoli dell’aumento dei rischi associati a eventi meteorologici estremi, come tempeste e periodi di siccità. 6: formare operatori sulle potenzialità della tecnologia per il monitoraggio della salute del suolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA