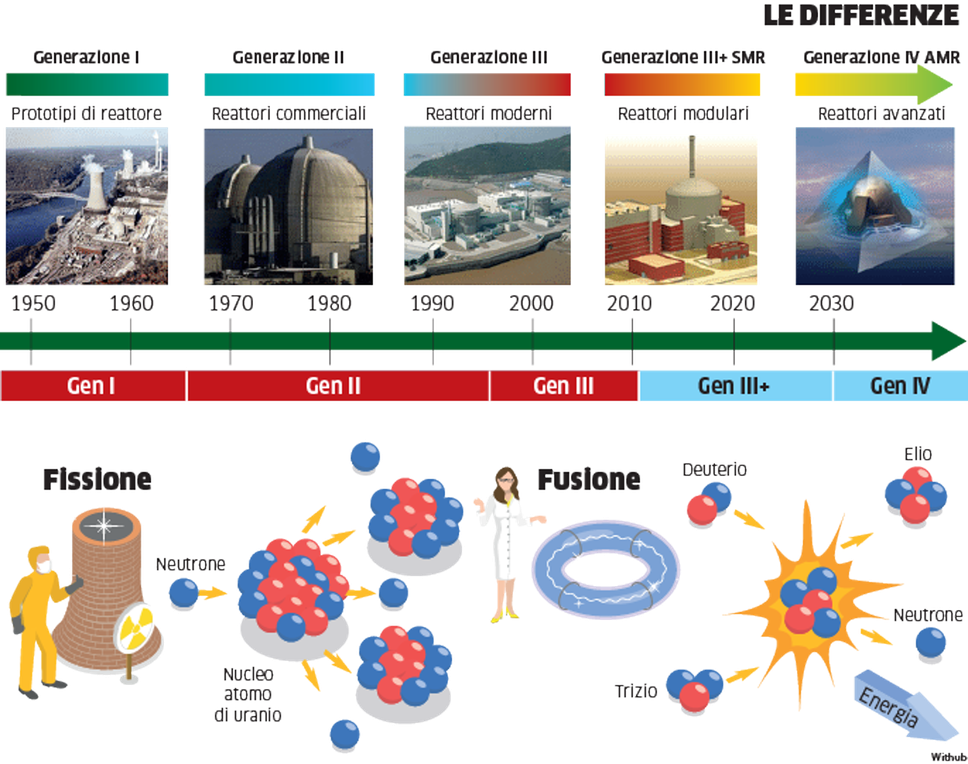

Il nucleare, dice l’Ue, è sostenibile. Ma di quale nucleare sta parlando? Quando, nel 2022, Bruxelles ha inserito, a determinate condizioni, le centrali nucleari nella tassonomia europea del Green deal – quella che censisce i settori e le attività economiche ecosostenibili – si è iniziato a parlare di «Nucleare di quarta generazione», di «Small Modular Reactors» (Smr) e di «Advanced Modular Reactors», ma anche di fusione nucleare. Definizioni diverse, che sono da spiegare.

Dai reattori modulari al nucleare di quarta generazione. Più una terza via

Small Modular Reactors: dimensioni ridotte, costi minori di avvio e manutenzione. «Advanced Modular Reactors»: quarta generazione della fissione, con prestazioni migliori. Una terza via con Prometheus, startup del Kilometro Rosso.

Terza e quarta generazione

La prima distinzione è quella tra nucleare di terza e di quarta generazione. Le tecnologie delle centrali si sono evolute su quattro generazioni: la prima è stata quella dei reattori pionieristici, mentre la seconda è stata quella del «boom» del nucleare, tra gli anni Sessanta e Ottanta. La maggior parte degli impianti ancora attivi è stata costruita proprio in questo periodo, il che significa che si tratta di opere ben al di là della loro «data di scadenza» naturale, fissata a quarant’anni dall’accensione dei reattori.

Dopo il disastro di Chernobyl del 1986, il mondo intero ha ripensato la propria strategia nucleare. Molti Paesi, a partire dall’Italia, hanno spento le proprie centrali. Altri hanno deciso di sviluppare una nuova generazione di impianti (la terza), con un funzionamento molto simile a quello già in uso ma dotati di sistemi di sicurezza estremamente affidabili, per evitare un nuovo disastro nucleare. Ed è andata bene, almeno finché l’incidente nucleare di Fukushima, nel 2011, non ha dimostrato che anche il nucleare di terza generazione aveva delle falle. Da qui è partito un ripensamento profondo, che aveva diversi obiettivi: rendere sicure le centrali anche rispetto a eventi devastanti come tsunami e incendi, minimizzare le scorie, incrementare la durata del materiale fissile, ridurre i costi e azzerare i rischi di proliferazione nucleare.

Le tecnologie modulari

La ricerca iniziata dopo il disastro di Fukushima ha dato due esiti. Il primo sono i cosiddetti «Small Modular Reactors», o Smr, che adottano la stessa tecnologia di fissione dei reattori di terza generazione ma ne riducono la scala sfruttando le tecnologie modulari. Gli Smr si propongono come continuatori degli impianti post-Chernobyl: i livelli di sicurezza restano elevatissimi, ma le tecnologie restano le stesse dei reattori degli ultimi trenta o quarant’anni. Le dimensioni sono minori, il che significa minori costi di avvio, di manutenzione e, in teoria, di smaltimento: gli Smr, sulla carta, possono essere assemblati in fabbrica e montati in loco, creando delle «isole» capaci di soddisfare il proprio fabbisogno senza pesare sulla rete elettrica.

Il secondo risultato della ricerca sono gli «Advanced Modular Reactors», o Amr, che rappresentano di fatto il nucleare di quarta generazione. Condividono con gli Smr le ridotte dimensioni e i bassi costi iniziali (escludendo quelli di sviluppo), ma modificano al cuore – anzi, al nocciolo – il funzionamento del sistema. Questo perché gli Amr utilizzano sistemi di raffreddamento avanzati – non più ad acqua, ma a piombo o sodio liquido, per esempio – e combustibili diversi da plutonio e uranio. L’obiettivo è quello di garantire prestazioni energetiche migliori e di offrire servizi aggiuntivi alla sola generazione di elettricità, come la cogenerazione di calore, la produzione di idrogeno o l’utilizzo delle scorie degli Smr come combustibile, in modo da «chiudere il ciclo» del nucleare, garantendo competitività economica e sostenibilità alle centrali.

Verso i reattori a fusione

L’ultima distinzione da operare è quella tra reattori a fusione e reattori a fissione. Tutte le centrali in funzione sono a fissione. Quest’ultima è la scissione del nucleo di un atomo in due nuclei più leggeri: il processo libera energia, che può essere trasformata in elettricità. Una quantità enorme di elettricità: la fissione di un grammo di uranio produce la stessa energia della combustione di tre tonnellate di carbone, per esempio. Il problema della fissione è che è impossibile controllarla: ogni scissione di un atomo, infatti, non genera solo due nuclei meno pesanti, ma libera anche dei neutroni. Questi ultimi possono colpire altri atomi, causando a loro volta una nuova scissione, che genera altra energia e altri neutroni. Se la massa di materiale fissile è sufficiente, la reazione può autoalimentarsi. È ciò che permette alle centrali di funzionare, ma anche ciò che le rende così pericolose: in caso di pericolo, la fissione non si può fermare. La fusione, invece, è il processo opposto: anziché scindere un atomo in due, si uniscono due atomi in uno solo. Sulla carta, la fusione batte la fissione su tutta la linea: produce una quantità molto maggiore di energia, non genera scorie radioattive e non dipende da combustibili di difficile reperimento in natura.

C’è solo un problema: perché due atomi si fondano, serve una temperatura capace di vincere la repulsione elettromagnetica che li spinge ad allontanarsi tra loro. Temperatura che, in natura, viene prodotta solo nel nucleo delle stelle. Raggiungerla in laboratorio non è impossibile, ma richiede tempo, ricerca e investimenti.

A Bergamo la terza via

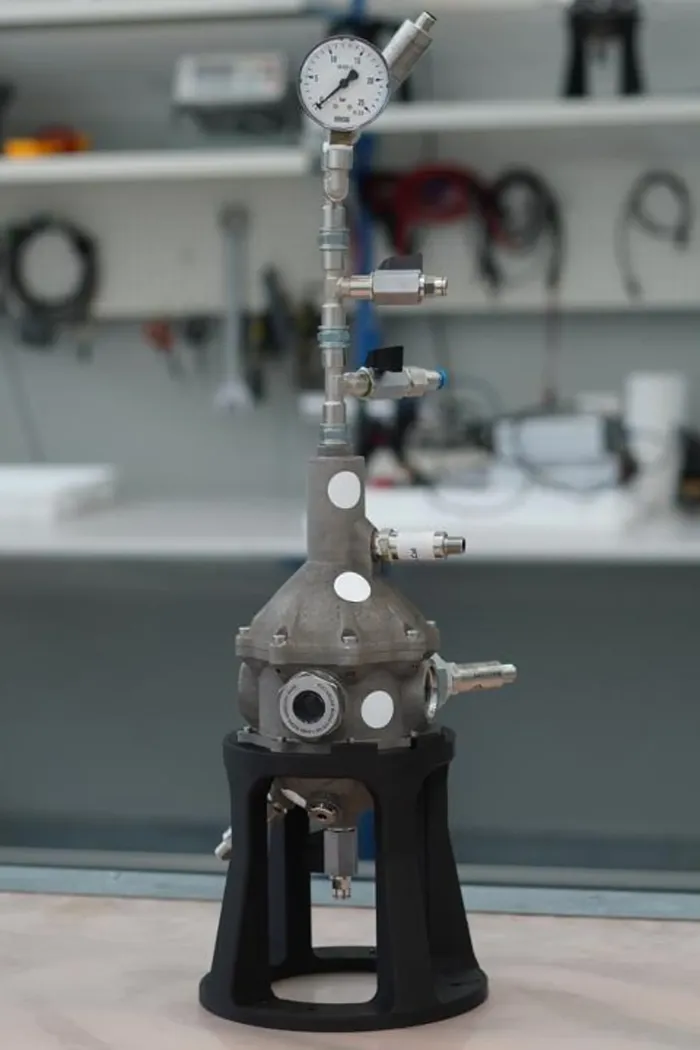

A Bergamo si tenta una «terza via» per il nucleare. Prometheus, startup del Kilometro Rosso finanziata – tra gli altri – dal patron di Brembo, Alberto Bombassei, sta sviluppando il suo reattore, il cui funzionamento si discosta sia dagli impianti a fissione di terza e di quarta generazione che da quelli a fusione. «La nostra ambizione è produrre energia pulita a partire dalle “Reazioni nucleari a bassa energia”, Lenr», spiega Carlo Miglietta, Cto dell’azienda.

(Foto di Yuri Colleoni)

«Le Lenr sono reazioni innescate con una quantità minima di energia», gli fa eco il direttore del Kilometro Rosso, Salvatore Majorana: «Il sistema è composto da materiali facili da reperire e a basso costo. La camera del reattore è in acciaio o titanio, mentre i reagenti sono acqua e sale marino». Il funzionamento del reattore sviluppato in via Stezzano non è dissimile da ciò che si verifica quando un fulmine colpisce la superficie del mare: «La materia perde la sua struttura originale e diventa plasma: gli elettroni vengono strappati agli atomi e possono riassemblarsi in modi che non comprendiamo ancora del tutto».

Grande come uno scaldabagno

Nel reattore di Prometheus, una scarica elettrica fa entrare la materia in uno stato di eccitazione. Il ritorno dallo stato eccitato a quello rilassato rilascia calore, pressione e atomi di idrogeno. «Il calore potrà essere utilizzato per scaldare l’acqua: la versione finale del nostro reattore, quella domestica, avrà le dimensioni di uno scaldabagno e sostituirà le caldaie. L’idrogeno si potrà impiegare per alzare rapidamente la temperatura dell’acqua al bisogno, ma stiamo valutando di utilizzarlo anche come combustibile per la mobilità. Infine, il lavoro sarà utile per azionare sistemi meccanici e produrre elettricità, quando otterremo dei rendimenti ancora più alti», riporta Miglietta. Un micro-reattore basato sulle Lenr in ogni casa: questo è l’obiettivo di Prometheus. Ambizioso, ma non troppo lontano: «Il nostro piano di sviluppo prevede di arrivare ai primi prodotti commerciali in tempi decisamente più brevi di qualsiasi altra soluzione», conferma Majorana.

E ci sono già alcuni progetti anche per l’implementazione industriale di questa nuova tecnologia. «Crediamo nelle nostre soluzioni – conclude il Cto di Prometheus – perché hanno vantaggi evidenti rispetto al nucleare a fissione. Sono estremamente sicure, perché non rilasciano emissioni pericolose di alcun genere. Inoltre, l’energia richiesta per avviare le Lenr è una frazione di quella occorrente per i processi di fusione nucleare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA