In Europa ci sono 118 reattori nucleari, che producono quasi 130 GW di potenza elettrica. A conti fatti, è il 32% del fabbisogno dell’intero continente. Ma a integrare l’energia nucleare nel mix energetico sono solo pochi Stati: la parte del leone è della Francia, che vende elettricità alla Spagna e alla Germania (Paese che ha abbandonato il nucleare nel 2023, ma sta valutando di tornare sui propri passi), mentre anche la Polonia ha ripreso a investire nell’atomo.

«Il sistema misto

la scelta migliore»

L’Ordine degli ingegneri: in Italia decarbonizzazione al 2050 irraggiungibile senza nucleare. Luigi Moccia del Cnr: energia atomica da ammortizzatore quando solare ed eolico non bastano. I consumi di elettricità in aumento del 10% ogni cinque anni: nel 2050 il doppio del 2025.

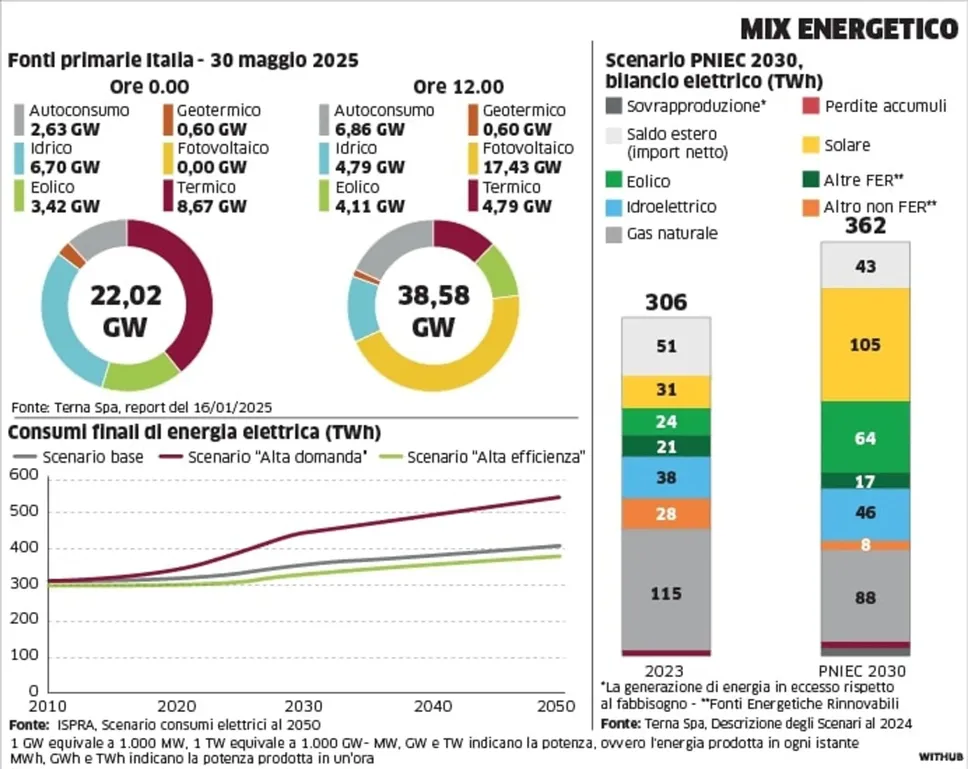

In Italia, invece, le cose vanno molto diversamente: «L’anno scorso abbiamo consumato 312 TWh di energia, il 2% in più del 2023. La nostra produzione interna copre l’84% del fabbisogno, ovvero 267 TWh: il resto è importato da Svizzera, Francia e Slovenia, tutti Paesi che producono energia tramite le centrali nucleari», spiega, durante il convegno «Politica energetica nazionale al 2050 - Il nucleare come parte del futuro?», Marco Spolti, presidente della Commissione energia e impianti dell’Ordine degli ingegneri di Bergamo. «Nel 2024 – aggiunge Spolti – la copertura delle rinnovabili era del 41%: è una percentuale buona e in rapido aumento, perché nel 2023 ci eravamo fermati al 37%. Ma da sola non basta, soprattutto se vogliamo arrivare alle emissioni zero anche nella produzione di energia».

L’avvertimento è chiaro: le prospettive di decarbonizzazione al 2050 sono irraggiungibili senza l’implementazione del nucleare nel nostro mix energetico. «Abbiamo di fronte un obiettivo ambizioso al 2030: passare da 44 GW a 79 GW di generazione da fotovoltaico. Nel mentre, dovremo anche raddoppiare l’offerta di energia eolica. Idroelettrico e geotermico sono quasi arrivati al massimo teorico. In più c’è la variabile del cambiamento climatico: il Pniec, il Piano nazionale integrato energia e clima, che definisce la nostra politica energetica, ha smesso di considerare “programmabile” l’energia idroelettrica a causa delle siccità dei mesi estivi. Se c’è da scegliere tra irrigare i campi, generare elettricità e mantenere navigabili i fiumi, non si può certo parlare di una fonte energetica “programmabile”», continua l’esperto. Neanche solare ed eolico lo sono: Spolti, infatti, ricorda che «si tratta di fonti fortemente dipendenti dal meteo. Se guardiamo al nostro mix energetico, notiamo che a mezzogiorno il grosso dell’energia prodotta è solare, mentre di notte dobbiamo ricorrere largamente al termoelettrico».

Al 2050 consumeremo il doppio dell’elettricità

L’obiettivo al 2030 e al 2050 è quello di incrementare la produzione per soddisfare il fabbisogno dell’intera rete. Alla volatilità delle rinnovabili è da sommare il naturale incremento dei consumi che, secondi i dati, sarà del 10% ogni cinque anni. L’ultimo rapporto dell’Ispra prevede che nel 2050 consumeremo 600 TWh di elettricità, il doppio rispetto al 2025. E non considera la “mina vagante” dei server e dei data center per l’intelligenza artificiale: si tratta di un settore che nel 2050 potrebbe consumare 1.000 TWh – quanto il Giappone! – su scala mondiale. Il dilemma, dunque, è triplice: garantire una produzione costante di energia elettrica per evitare blackout come quello di Spagna e Portogallo del 28 aprile; aumentare la capacità produttiva per soddisfare un fabbisogno in costante crescita; infine ridurre, se non azzerare, la componente fossile, per centrare gli obiettivi europei di decarbonizzazione.

Sistemi misti preferibili

Non è un caso che l’ultima revisione del Pniec, datata al 2024, abbia incluso, nei settori di ricerca e sviluppo, anche fonti come il nucleare e l’idrogeno. «È una questione di necessità – continua il presidente della Commissione energia dell’Ordine degli ingegneri bergamaschi – perché altrimenti il rischio è di finire come la Germania, che per chiudere le centrali nucleari ha riaperto quelle a carbone. Ed è anche un imperativo geopolitico: il miglioramento della rete elettrica richiede grandi quantità di rame, mentre le tecnologie di accumulo consumano terre rare. Sono tutti materiali che noi non abbiamo, mentre la Cina li possiede in grandi quantità. Rischiamo di metterci nelle mani di Pechino per lo sviluppo delle nostre infrastrutture più sensibili», conclude Spolti. «Le nostre ricerche dimostrano che i sistemi misti sono preferibili alle altre opzioni», gli fa eco Luigi Moccia, primo ricercatore dell’Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Cnr. «La prospettiva più sostenibile, sia dal punto di vista economico che da quello ecologico, è quella in cui il nucleare svolge la funzione di ammortizzatore per i momenti in cui il solare e l’eolico non bastano, per esempio di notte, nei giorni di pioggia o in inverno», continua Moccia che, però, invita alla cautela: «Ciò non significa che il nucleare dovrebbe sostituire le fonti rinnovabili. Anzi: l’energia che deriva dall’atomo è ancora meno conveniente di quella solare, di quella eolica e persino delle fonti fossili. L’auspicio è che il mix energetico del futuro non presenti una componente fossile, ma anche che le rinnovabili siano al centro, per via dei loro costi ridotti. Al più, il nucleare potrebbe supportare il solare e l’eolico nei momenti di carenza ed evitare che i costi, economici ed ecologici, dei sistemi di accumulo crescano eccessivamente, rendendo la transizione verso le rinnovabili troppo costosa e poco sostenibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA