Cultura e Spettacoli / Bergamo Città

Domenica 24 Luglio 2011

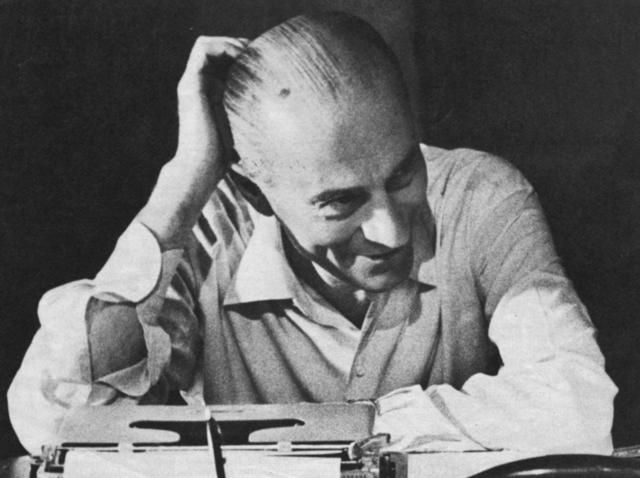

Indro, patriarca dalla penna d'oro

In tipografia con Montanelli

di Giorgio Gandola

«Il ritratto è come un quadro fiammingo: esige il chiaroscuro. Chi lo scrive troppo in scuro è un denigratore, chi lo scrive troppo in chiaro è un leccapiedi». Tutte le sere erano uguali nella tipografia de Il Giornale, fra bozze da accorciare e titoli da allungare.

di Giorgio Gandola

«Il ritratto è come un quadro fiammingo: esige il chiaroscuro. Chi lo scrive troppo in scuro è un denigratore, chi lo scrive troppo in chiaro è un leccapiedi». Tutte le sere erano uguali nella tipografia de Il Giornale, fra bozze da accorciare e titoli da allungare. Quelle in cui Indro Montanelli scivolava leggero come un fenicottero in decollo dietro la postazione di computer e ti ruggiva nelle orecchie un rimprovero, erano meno uguali delle altre.

Quella sera del 1992 «il Vecchio» (così lo chiamavamo tutti e lui faceva finta di non saperlo) sembrava più irritato del solito perché stava scoppiando Tangentopoli e persino lui non sapeva cosa mettersi. Aveva fra le mani un articolo su Bettino Craxi scritto da uno dei suoi corsivisti più cari, ma non gli piaceva. Così sbottò in quello splendido parallelismo pittorico prima di ridurre il pezzo in coriandoli e ordinare all'imbarazzato autore: «Rifallo».

Imparavamo ascoltandolo

Indro Montanelli è morto dieci anni fa, l'altroieri. E noi lo ricordiamo oggi, con due giorni di ritardo, per evitare che lui stanotte venga a tirarci i piedi nel sonno. Un giorno disse: «Detesto le ricorrenze, ma se proprio volete perdere tempo a farmi gli auguri, fatelo dopo». Eccoci qui, direttore. Eccoci qui a celebrare il più grande giornalista italiano, ricordando quelle notti in cui ci sentivamo per qualche minuto allievi di Socrate.

Lui dispensava giornalismo in tipografìa e noi trentenni di allora, che non avevamo facilmente accesso alle sue stanze al terzo piano del palazzo di via Negri, imparavamo ascoltandolo. Come se fossimo al centro di una guerra, di una crisi di governo, di una svolta della storia.

La querelle sull'eredità morale

«Per scrivere un articolo non servono troppe idee, anzi ne basta mezza: l'importante è che sia chiara». «Scrivere significa spiegare un concetto non a un professore di filosofia, che tanto non capirebbe. Ma alla nostra mamma». «Un giornalista deve limitarsi a raccontare. Sulla macchina per scrivere di Dino Buzzati c'era un promemoria: racconta, non fare il furbo».

Montanelli, già più che ottantenne, parlava, sbuffava, si annoiava. E noi lì a bocca aperta. C'erano Tiziana Abate (che avrebbe scritto «Soltanto un giornalista», l'epigrafe voluta da lui, la più bella biografìa del Grande Vecchio), Peter Gomez, Pietro Cheli, Francesco Battistini, Elisabetta Rosaspina, Elena Mantaut, Aldo Vitali, Gabriele Villa, Maurizio Cabona, Giuliano Molossi, Ario Gervasutti. Spesso arrivava da Torino Marco Travaglio.

Quando morì, i big del giornalismo italiano aprirono la querelle sulla sua eredità morale, aspettandosi investiture ufficiali. Fortunatamente il polverone durò solo pochi giorni, e si placò quando si scoprì che lui aveva destinato la sua mitica Olivetti Lettera 22 all'allora sindaco di Milano Gabriele Albertini. Indro volle accompagnare la spedizione del cimelio con due righe: «Grazie per avermi risolto un problema. Non avrei mai potuto lasciarla in eredità a un giornalista».

Forse l'avrebbe lasciata volentieri a Vittorio Feltri («Nei suoi pezzi trovo qualcosa di familiare», disse un giorno). Oppure ad Ettore Mo, storico inviato di guerra del Corriere della Sera. Al termine di un'intervista poco prima di morire, mi rivelò: «Il mestiere dell'inviato sta morendo. L'hanno ucciso la televisione e Internet. Però quando Ettore Mo parte per il fronte, io idealmente parto con lui».

Adorava le burle

Montanelli adorava le burle, e anche al culmine delle arrabbiature più feroci era disposto a perdonare tutto in cambio di una risata. In quegli anni, allo sport de Il Giornale c'era un formidabile reporter bergamasco, Titta Pasinetti, brillante e gloriosamente donnaiolo, esperto di ciclismo. Era inviato al Giro d'Italia, ma una sera si dimenticò di trasmettere l'articolo.

I telefonini non erano ancora di moda, fu impossibile rintracciarlo e in redazione tutti attendemmo invano il reportage, mandando in stampa in ritardo l'intero giornale. Montanelli era furibondo: rischiare di non andare in edicola per una gara di ciclismo era inconcepibile. Così minacciò: «Quando torna dal Giro, lo voglio davanti a me perché lo licenzio».

Con gli occhi di ghiaccio

Pasinetti, che in quella faccenda era più vittima che carnefice (quel giorno aveva rischiato di farsi rubare l'automobile con tutti i bagagli dentro e aveva altro per la testa), si presentò terrorizzato al cospetto del numero uno, che lo guardò con gli occhi di ghiaccio e gli sibilò in faccia: «Cos'hai da dire a tua discolpa?». Titta allargò le braccia e ammise: «Niente. Non posso neppure inventarmi che avevo finito la carta, era la tappa di Fabriano». Montanelli cambiò espressione, quelle rughe sulla fronte profonde come la cordigliera andina si trasformarono in una maschera gioiosa. Sorrise e sentenziò: «Sei un bischero!». Perdonato.

Una civetta portafortuna

Quando si metteva a scrivere l'articolo di fondo, Montanelli vergava davvero sinfonìe. E in questa operazione veniva disturbato soltanto dalla sua civetta portafortuna. Ne aveva una, impagliata, appoggiata alla macchina per scrivere. Il tremolìo dei tasti la faceva regolarmente scivolare verso il bordo della Lettera 22. Ma quando perdeva l'equilibrio e stava per precipitare nell'abisso, Indro - magìa della concentrazione - smetteva di scrivere e la raccoglieva al volo già in caduta libera, rimettendola puntualmente al punto di partenza. Era uno spettacolo dadaista.

Dei suoi articoli, più che la tecnica, come tutti sanno era straordinario il contenuto. E delle migliaia che ha pubblicato nella sua vita, quelli a cui era più affezionato erano i reportages dalla guerra di Finlandia e dalla Norvegia invasa dai tedeschi. Di più, quello che considerava il numero uno era il racconto dell'occupazione di Oslo da parte della Wermacht. Il pezzo parla di una città deserta e innevata, di un tramonto grigio, di un'atmosfera cupa. In questo scenario, Montanelli vede comparire in fondo alla via principale un funerale.

E descrive - soffermandosi sui dettagli dei paramenti della carrozza, sul pianto dei parenti, sui pizzi neri delle donne e persino sui ricordini fumanti rilasciati dai cavalli da tiro - quest'umanità nordica che sfila davanti al nostro attonito reporter e accompagna la bara del caro estinto nell'ultimo viaggio. Poi, folgorante, la frase finale in cui tutta la storia di quell'operazione bellica è racchiusa: «Questo è l'unico morto che ho visto a Oslo il primo giorno dell'invasione tedesca».

Un po' d'ombreggiatura

Poiché un ritratto così - se letto da Indro - finirebbe in coriandoli, è bene aggiungere un po' d'ombreggiatura per pareggiare la melassa. Montanelli aveva un difetto su tutti, incredibile e umano: era geloso. Geloso del proprio mito, geloso della propria leadership, timoroso che qualcuno potesse intaccarla. Sembra impossibile, ma è così. In quegli anni un suo collaboratore, Cesare Marchi, stava ottenendo un notevole successo personale.

Era un ottimo giornalista e aveva scoperto il filone della lingua italiana divulgata al popolo. Aveva scritto libri, veniva invitato in Tv e riceveva molte lettere di apprezzamento. Un giorno la sua rubrica scomparve dalla prima pagina del «Giornale» e ricomparve in seconda. Nessuno si spiegò mai la retrocessione, e Cesare Marchi ne soffrì. Ma sembra che il Grande Vecchio in persona l'avesse decisa per gelosìa.

Quando s'inventò una notizia

Una volta, persino lui, s'inventò una notizia. Fu durante il fascismo, quando scrisse sul Corriere della Sera che giovani e baldanzosi ciclisti del partito, durante una manifestazione in campagna, avevano abbandonato le biciclette e s'erano messi a falciare il grano con i contadini. Ricordò lui: «Successe il finimondo. La storia, totalmente fasulla, piacque talmente a Starace che spedì un telegramma di congratulazioni al capo della centuria italiana. Di fronte alla prospettiva di una medaglia non fu difficile convincere il responsabile della centuria a far finta che l'episodio fosse realmente avvenuto». D'accordo, ma c'era un problema: Nino Nutrizio, che seguiva il corteo per il Popolo d'Italia, fu rivoltato come un calzino dal suo direttore per aver bucato la notizia. E non gli parlò più per sei mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA