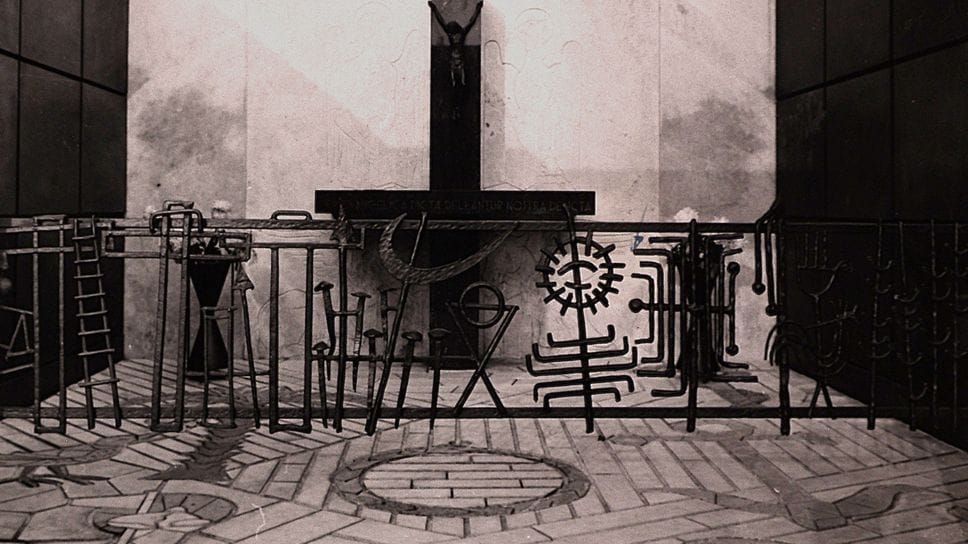

( Archivio Sandro Angelini, foto lavori, costruzioni funerarie)

L’EVENTO. Esplorare il modo in cui la città di Bergamo ha costruito, nel tempo, i luoghi e le forme della memoria dei defunti è il tema al centro della mostra a Casa Suardi.

Esplorare il modo in cui la città di Bergamo ha costruito, nel tempo, i luoghi e le forme della memoria dei defunti è il tema al centro di «Tra pietra e parola. Memoria e morte nelle pagine, nei disegni e nei luoghi di Bergamo». L’esposizione, allestita dalla Biblioteca Angelo Mai negli spazi di Casa Suardi, sarà visitabile dal 29 ottobre al 28 novembre, nell’ambito di «Contemporary Locus 17 – Comunità Aperta». Cuore della mostra è la vicenda del Cimitero unico di Bergamo, la cui realizzazione segna una svolta nella concezione moderna degli spazi dedicati alla commemorazione e al ricordo. Il percorso espositivo prende avvio con una selezione di testi rappresentativi della trattatistica sulla buona morte.

Si tratta di raccolte di esortazioni e prescrizioni per una preparazione cristiana alla morte, elaborate durante la prima metà del XV secolo negli ambienti dei predicatori domenicani. L’esposizione prosegue con una presentazione delle innovazioni introdotte a Bergamo a partire dai primi anni del XIX secolo, a seguito della legislazione napoleonica sugli aspetti legati alla disciplina funeraria. Si arriva così al concorso bandito dal Comune di Bergamo nel 1896 per un Cimitero unico sulla spianata di San Maurizio: tra i numerosi progetti, viene scelta la proposta del milanese Ernesto Pirovano, realizzata – non senza difficoltà e ritardi – tra il 1900 e il 1913. Pirovano, in quel periodo, è attivo a Bergamo con numerosi interventi di ampio respiro, tra cui il completamento della facciata della Biblioteca civica, nel rispetto dell’originario progetto scamozziano (1919-1928).

Del nuovo Cimitero, la mostra indaga da un lato la genesi e gli sviluppi principali impressi dalla volontà progettuale di Pirovano e dalle esigenze emergenti nella collettività cittadina. Dall’altro, le manifestazioni della memoria privata, alla ricerca di spazi personali per coltivare il ricordo dei propri cari. Questi interventi sono documentati da materiali provenienti dagli archivi professionali di architettura e scultura conservati a Casa Suardi e alla Biblioteca civica Angelo Mai: lavori di Luigi e Sandro Angelini, Pino Pizzigoni, Camillo Galizzi, Abramo Bugini, Nestorio Sacchi, Giuseppe Gambirasio, Virginio Muzio e Attilio Nani. L’ingresso è libero durante gli orari di apertura di Casa Suardi: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30 e sabato dalle 9 alle 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA