Il patriarca Roncalli e Porto Marghera, una storia sociale dell’episcopato negli anni ’50

IL LIBRO. Lo storico Federico Creatini esplora l’esperienza veneziana del futuro pontefice. «Visse il proprio ministero come un’assunzione personale e profonda di responsabilità pastorale, manifestando una ampia apertura al dialogo con laici cattolici e clero». Il 22 novembre la presentazione alla Fondazione Papa Giovanni XXIII.

Cos’è la tradizione? È il progresso che è stato fatto ieri, come il progresso che noi dobbiamo fare oggi costituirà la tradizione di domani». Con questa citazione di Papa Giovanni XXIII si apriva la tesi di dottorato del giovane storico Federico Creatini, oggi ampliata e rielaborata fino a diventare un bel volume: «Il patriarca e Porto Marghera. Storia sociale dell’episcopato veneziano di Roncalli», uscito per la collana «Fonti e Ricerche» della Fondazione Papa Giovanni XXIII. Il libro mostra a fondo, attraverso fonti edite e inedite (agende personali, discorsi pubblici, stampa diocesana e lettere private), come l’esperienza veneziana di Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Papa, non fu una semplice tappa del suo percorso bensì una vera e propria scuola pastorale. Il 22 novembre, alle 9,30 alla Fondazione Papa Giovanni XXIII (in via Arena, 26, a Bergamo) avrà luogo un incontro con l’autore, Federico Creatini, ed è a lui che abbiamo rivolto qualche domanda.

Lei definisce la Chiesa veneziana dell’epoca un osservatorio privilegiato. Perché?

«Roncalli arrivò a Venezia nel 1953, trovandosi a governare una diocesi sottoposta a repentini processi di urbanizzazione e industrializzazione. Mestre e la terraferma stavano crescendo rapidamente, così come la grande area produttiva di Porto Marghera. Considerando le differenze sociali, produttive e politiche, guardare alla Chiesa veneziana del secondo dopoguerra significa adottare una prospettiva che permette di ricostruire in modo più dettagliato anche le scelte e le linee operative assunte – pur in tempi e modi differenti – dall’intera Chiesa italiana di fronte alla cosiddetta “modernizzazione” del Paese».

L’azione pastorale del futuro Papa da cosa fu caratterizzata?

«Il compito che Roncalli si trovò ad affrontare non fu semplice. Il mondo cattolico veneziano aveva vissuto un rapporto non facile con i vescovi precedenti, monsignor Adeodato Piazza e monsignor Carlo Agostini. Il suo arrivo, definito da alcuni come “la quiete dopo la tempesta”, segnò un cambiamento di stile: egli cercò infatti di sfruttare la sua lunga esperienza diplomatica per impostare un esercizio episcopale più mite e distensivo. La sua fedeltà alla Chiesa e alle direttive di Pio XII, certo, rimase assoluta: il quadro era rigidamente definito, e retrodatare a quegli anni spunti propriamente “giovannei” rischierebbe di essere fuorviante. Roncalli visse tuttavia il proprio ministero non come un semplice adempimento burocratico, ma come un’assunzione personale e profonda di responsabilità pastorale, manifestando una sensibilità orientata a una più ampia apertura al dialogo con le diverse componenti del laicato cattolico e del clero».

Quali furono le grandi sfide per il Patriarca Roncalli?

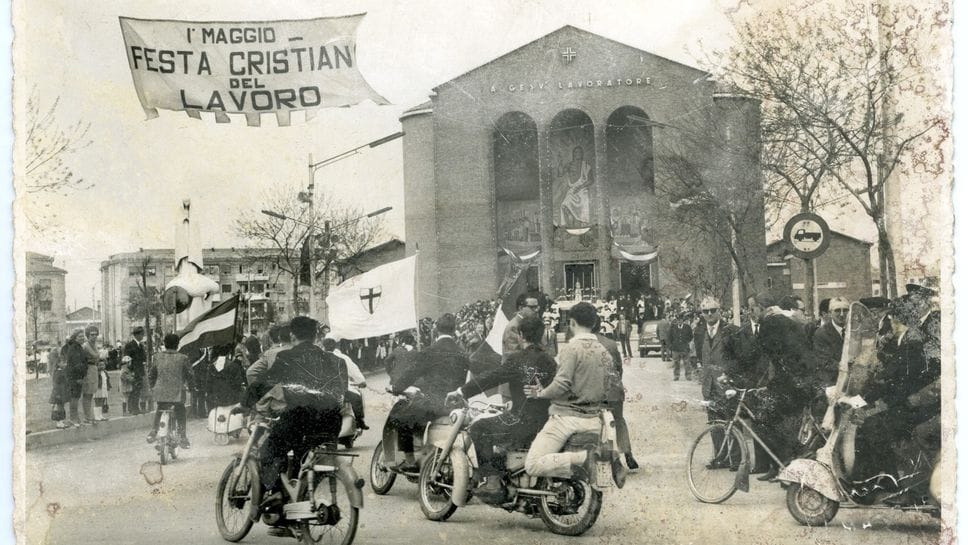

«Come accennato, le trasformazioni sociali e produttive imposero a Roncalli un impegno per certi versi ancora più intenso rispetto ai suoi predecessori. Il volume dedica grande attenzione alle risposte che la diocesi offrì ai processi di urbanizzazione, evidenziando la funzione dell’edilizia di culto e del consolidamento del tessuto caritativo-assistenziale. Ancor più complesso fu il nodo del lavoro, segnato dal progressivo emergere di un rivendicazionismo sociale alimentato - negli anni ’50 - dalla crisi produttiva del centro storico e dalla graduale sindacalizzazione delle maestranze di Porto Marghera. Va inoltre ricordata la delicata gestione politica di uno dei primi laboratori del centrosinistra in Italia, promosso in provincia dai giovani della corrente democristiana di “Base”: un nodo complesso, che costrinse Roncalli a un’azione estremamente prudente delle pressioni provenienti dalla Conferenza episcopale Triveneta e dalla Santa Sede».

Quale pensa sia stato il maggior merito di Roncalli in quella compagine?

«Roncalli mostrò una grande capacità analitica. La comprensione dei processi in atto e la disponibilità al confronto lo portarono a maturare consapevolezze importanti circa il ruolo della “Chiesa di massa” nella società contemporanea, un’espressione che egli declinò soprattutto nelle forme di una “Chiesa famiglia”. Questo orientamento si tradusse in un riferimento consapevole a figure emblematiche della tradizione marciana e tridentina – come La Fontaine, Lorenzo Giustiniani, Gregorio Barbarigo e San Carlo Borromeo – e in una particolare predilezione per il modello spirituale e pastorale di San Francesco di Sales, assunto come paradigma del Pastor bonus. Roncalli mantenne un atteggiamento prudente e distaccato nei confronti dei fermenti teologici contemporanei, pur condividendo – almeno in parte – la sensibilità spirituale di figure come don Primo Mazzolari e sviluppando una certa curiosità per le espressioni della nouvelle théologie franco-tedesca. La sua opzione per uno stile di governo antiautoritario, fondato sulla “bontà vigilante, paziente e longanime”, lo portò a promuovere un’evangelizzazione più graduale e pacata, che non mancò di generare tensioni nelle alte sfere marciane, ma che gli consentì di recuperare in molti casi un rapporto più diretto e collaborativo con le varie realtà sociali, associative (cattoliche e non) e politiche della diocesi».

In che senso il suo episcopato anticipò le linee portanti del futuro Concilio Vaticano II?

«Pur con tutte le necessarie cautele, a partire dal monito di cui sopra, Roncalli fu in grado di intercettare, almeno in parte, i “segni dei tempi”. Le trasformazioni sociali richiedevano aggiornamenti che, negli anni veneziani del futuro Giovanni XXIII, trovarono una sorta di incubatrice, influenzata anche dai fermenti internazionali. Merita inoltre particolare menzione la grande attenzione all’ecumenismo. La sua fu insomma un’impostazione meno “difensiva” e più “propositiva”, tratto che mantenne anche nella sua breve ma intensa esperienza da Papa».

Chi dobbiamo ringraziare oltre a lei per questa bella pubblicazione che ci restituisce uno spaccato di storia d’Italia oltre all’unicità di un pontefice tanto amato?

«La redazione e la stampa di questa ricerca si devono alla straordinaria disponibilità dell’Università degli Studi di Bergamo, specialmente dei docenti del Ciclo di Dottorato, e della Fondazione Papa Giovanni XXIII. Un grazie molto sentito anche alle Acli di Bergamo e al presidente Roberto Cesa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA