Delta Index / Bergamo Città

Lunedì 10 Novembre 2025

Profumo: «Le imprese crescono solo se fanno maturare i giovani»

CAPITALE UMANO. Il manager Alessandro Profumo, già Ceo di UniCredit e Leonardo, indica la via dell’attrattività verso la Generazione Z: «Nessuno è già pronto a 20 anni. Bisogna cambiare gli adulti, non i ragazzi»

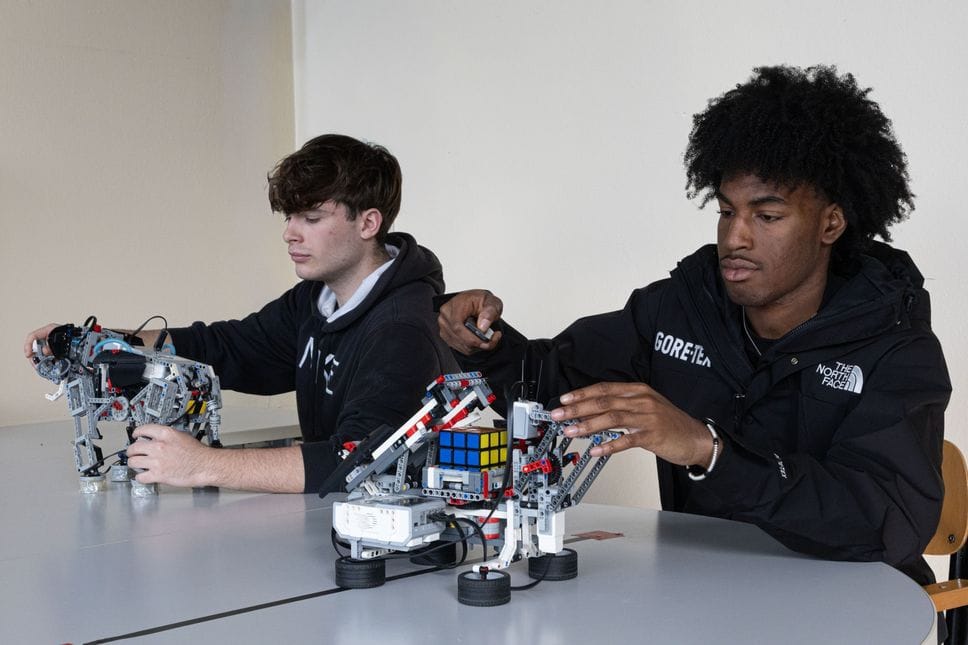

La leva decisiva per l’Europa, e in particolare per l’Italia, non è solo tecnologica e industriale, perché senza giovani che scelgono di investire il proprio talento nel lavoro, nessun piano di crescita può reggere. È su questo punto che l’ Osservatorio Delta Index ha dialogato in un’intervista esclusiva con Alessandro Profumo, manager tra i più autorevoli del Paese, già Ceo di UniCredit, Leonardo e presidente di Mps, oggi chairman di Rialto Venture Capital. Una riflessione che ha fatto anche davanti agli studenti dell’Istituto professionale Pesenti di Bergamo, dove si parlano quaranta lingue e il futuro della manifattura italiana si costruisce anche grazie ai nuovi italiani. Un dialogo a tutto campo che ha riportato l’attenzione su un nodo cruciale: come far sì che la manifattura italiana rimanga un luogo dove i giovani vogliono entrare, crescere e restare. E soprattutto una riflessione su come le aziende, grandi e piccole, debbano mettere al centro della propria agenda il capitale umano, in particolare la comprensione, il coinvolgimento e la maturazione della Gen Z.

Da manager abituato a vivere il mondo della finanza, come ci si sente nella «scuola-fucina» dei futuri protagonisti della manifattura dove si respira l’economia reale?

«Mi sento bene, perché ho passato sei anni alla guida di Leonardo, la più grande azienda industriale del Paese. Lì ho visto tutto: linee di produzione, laboratori di ricerca, innovazione e persone che ogni giorno costruivano pezzi d’Italia. Quando vai in fabbrica capisci che l’economia reale non è teoria: è la somma di mani, ingegno e fiducia. Ricordo ancora uno stabilimento del Sud: l’aria era pesante, gli aspiratori spenti. Abbiamo cambiato gli oli, migliorato le condizioni, rimesso in funzione tutto. I fermi macchina si ridussero del 28% e, quando tornai, gli operai vollero fare una foto con le macchine pulite. Poi mi portarono le sfogliatelle: un gesto semplice, ma pieno d’orgoglio. L’impresa vive se chi ci lavora la sente propria».

(Foto di Gian Vittorio Frau)

Che studente è stato Alessandro Profumo? E se oggi avesse diciott’anni, come sceglierebbe studi e primo lavoro?

«Sono stato fortunato. Ho fatto il liceo classico, poi Economia alla Bocconi. Sognavo di restare a insegnare, ma a vent’anni stava per nascere mio figlio e ho iniziato a lavorare in banca. È stato un cambiamento improvviso ma decisivo: la vita ti mette davanti a scelte che non avevi previsto. Ho imparato che la carriera non è una linea retta. Si costruisce passo dopo passo, scegliendo bene le persone con cui lavorare. Ho sempre cercato capi che avessero valori compatibili con i miei e che sapessero dare fiducia. Quello è il vero capitale umano».

Oggi i ragazzi sono iper-connessi e travolti da una valanga di stimoli. Faticano a scegliere. L’orientamento dove andrebbe sviluppato meglio? Nella scuola, nell’impresa o nel mezzo?

«Nel mezzo, ma in modo continuativo. Quando ero in Leonardo ci chiedevamo di quali competenze avremmo avuto bisogno fra dieci anni. Le imprese devono dichiararlo apertamente e la scuola deve aiutare i ragazzi a capire chi sono. L’orientamento non è compilare un modulo: è imparare a conoscersi. Nessuno può essere bravo in ciò che non ama. Bisogna creare un ponte tra conoscenza e passione. Chi scopre la propria vocazione si porta dietro un’energia che vale più di mille corsi di aggiornamento».

Le aziende dovrebbero entrare maggiormente nel mondo della scuola?

«Sì, ma con onestà. Non per fare marketing o reclutamento. Devono mostrare come cambia il lavoro, far visitare stabilimenti, spiegare cosa serve davvero. Il futuro non è solo digitale: servono competenze tecniche, creative, relazionali. L’impresa non può pensare che chi esce da scuola sia “finito”: deve continuare a formare. Il percorso educativo non termina con il diploma o la laurea, ma prosegue nel lavoro».

(Foto di Gian Vittorio Frau)

Il tessuto lombardo vive di piccole e medie imprese. Come si costruisce qui un rapporto scuola-impresa efficace?

«È più difficile, ma anche più autentico. Le Pmi hanno un legame diretto con le persone, e questo è un vantaggio. Durante il Covid ho visto imprenditori che hanno protetto i loro collaboratori come una famiglia. Ma serve una regia: le associazionidi categoria devono unire esperienze e costruire filiere. L’esempio della Motor Valley, che lei ha raccontato nell’intervista al presidente Andrea Pontremoli, è formidabile: marchi concorrenti che collaborano su formazione e innovazione. È uno spirito di sistema che in Lombardia potremmo replicare con successo».

In questa scuola, come in diversi altri istituti professionali, siedono tanti figli di immigrati. Come si garantisce mobilità sociale e meritocrazia?

«La diversità è un valore. In UniCredit avevamo trenta nazionalità diverse: culture, lingue, religioni. La diversità ti costringe ad ascoltare, a guardare il mondo con occhi diversi. L’unico modo per garantire mobilità è investire nella competenza. Il Pesenti è la prova che la scuola tecnica è un ascensore sociale: quasi tutti trovano lavoro. Con il calo demografico, ogni ragazzo formato è un bene prezioso. E le grandi aziende devono sostenere le piccole, perché la qualità di una filiera si misura dall’anello più fragile».

Molti giovani però vogliono andare all’estero. Come renderli più attratti dal nostro sistema produttivo?

«C’è un tema economico, ma anche culturale. All’estero si guadagna di più, ma non sempre si vive meglio. In Leonardo assumevamo tremila persone l’anno, ma per arrivarci dovevamo firmarne cinquemila perché molti se ne andavano. Bisogna capire perché. I giovani cercano equilibrio e senso. Le aziende che investono in formazione, welfare e flessibilità attraggono. Quelle che si limitano a chiedere ore e risultati, invece, li perdono. L’attrattività non nasce dal marketing ma dal modo in cui si vive dentro l’impresa».

(Foto di Gian Vittorio Frau)

Oggi si parla troppo di Talent Acquisition. Non si rischia di cercare ragazzi già pronti che non ci sono?

«Sì, ed è un errore. Nessuno è “pronto” a vent’anni. Le aziende devono costruire persone, non comprare prodotti finiti. Serve leadership diffusa, capi che sappiano ascoltare, dare feedback, aiutare a maturare. La funzione HR deve dare metodo, ma la responsabilità è del capo diretto. Le persone sono il capitale più importante di un’impresa. Un’azienda che cresce solo nei numeri e non nelle persone prima o poi si ferma da sola».

Lei ha investito in Pack, una startup che applica l’intelligenza artificiale alla selezione del personale. Cosa l’ha convinta al netto del ritorno economico?

«Mi ha convinto la concretezza. Pack unisce tecnologia e umanità: usa l’intelligenza artificiale per assessment, coaching e mentoring. Permette di democratizzare strumenti che prima erano riservati ai dirigenti. In UniCredit dedicavo un quarto del mio tempo alle persone, perché il vero capo delle risorse umane è l’amministratore delegato. Le aziende crescono se fanno crescere chi ci lavora. E la tecnologia, se ben usata, può aiutare a riconoscere il potenziale di ciascuno».

I giovani hanno paura di sbagliare perché la nostra società identifica l’errore con il fallimento. Invece come si insegna che l’errore è parte del percorso?

«Bisogna cambiare gli adulti, non i ragazzi. L’Italia è un Paese che non tollera l’errore: chi sbaglia viene giudicato. Ma l’errore, se onesto, è conoscenza. Negli Stati Uniti chi fallisce una volta è più credibile, da noi diventa un marchio negativo. Dobbiamo imparare a dare feedback e a delegare con fiducia. Non bisogna affidare compiti a chi ci somiglia, ma a chi condivide i nostri valori. Se sbaglierà, lo farà in buona fede. E serve anche misura: non si dà una moto da mille cavalli a chi ha appena preso la patente. L’autonomia si costruisce passo dopo passo».

Lei ha mai sbagliato?

«Tantissime volte. Ma ho sempre sbagliato con la mia testa. Ho commesso errori per convinzione, non per conformismo. L’importante è non smettere di imparare. Si cresce solo se si accetta di mettere in discussione se stessi».

E come si riparte?

«Con le persone giuste accanto. Ho imparato da Daniel Goleman che l’intelligenza emotiva - la capacità di rialzarsi - conta più di quella razionale. Chi non ha accanto qualcuno che lo sostiene fa più fatica. Per questo dico sempre che la fiducia è la parola chiave della leadership. Il bravo capo è quello che ti fa sentire protetto anche quando sbagli».

(Foto di Gian Vittorio Frau)

Il primo impiego spesso coincide con tirocini o stage. Come evitare che diventino sfruttamento e, al contrario, vengano considerati lavoro qualificato?

«Serve cultura d’impresa. I tirocini non devono essere manodopera a basso costo ma investimenti in capitale umano. Secondo me devono svolgere un ruolo fondamentale i corpi intermedi. Che sia Confindustria, che sia l’associazione delle PMI, tutte devono svolgere un ruolo di formazione nei confronti degli imprenditori. Sotto questo profilo c’è poi anche molto il ruolo delle filiere. Le grandi aziende devono essere un modello per le piccole. In Leonardo avevamo programmi di formazione per i fornitori, perché se cade un anello cade tutta la catena. Un errore di un subfornitore può bloccare la produzione. Investire sulla filiera è responsabilità collettiva, non beneficenza».

Le aziende italiane oggi contano fino a cinque generazioni insieme. Come cambiare mentalità tra senior e Generazione Z?

«Con pazienza e formazione. Molti imprenditori hanno capito che senza investire sui giovani non ci sarà futuro e usciranno dal mercato. Il nodo demografico è già qui. Tra poco avremo 40 nazionalità nei reparti produttivi come accade già in questa scuola dove oggi stiamo svolgendo l’intervista. Bisogna prepararsi. E formare i capi intermedi: la sostenibilità non è solo ambientale, è sociale. Un’impresa che non cresce nelle persone è destinata a fermarsi.

L’intelligenza artificiale cambia tutto. Quali competenze restano umane e decisive?

«Dopo anni di STEM dobbiamo riscoprire le competenze umanistiche. L’intelligenza artificiale aumenta la complessità e oggi la complessità si gestisce - magari semplifico un po’ troppo - con la filosofia. Anche perché l’evoluzione tecnologica di questo periodo ha dei grandissimi impatti sociali. Per quanto riguarda i giovani, credo che l’IA li aiuti, ma non li sostituisca nel giudizio. Io, ad esempio, sceglievo i candidati dalle domande che mi facevano, non dalle risposte. La curiosità è la forma più alta di intelligenza. Quindi dobbiamo insegnare ai ragazzi a pensare, non a eseguire. La tecnologia è uno strumento: il cervello e la coscienza restano umani».

(Foto di Gian Vittorio Frau)

La formazione sul lavoro spesso è vista come un obbligo. Come farla diventare valore?

«La formazione è la garanzia di sopravvivenza dell’impresa. Un ragazzo che entra oggi avrà cinquant’anni nel 2055: sarà la colonna della produzione. Formarlo non è un costo, è un investimento. Le grandi aziende possono creare Academy, le piccole devono unirsi e usare fondi europei. Ma vale per tutti, anche per i manager: chi smette di imparare smette di guidare. Non solo, la formazione riguarda tutte le età, non solo i giovani. È una tematica che va estesa a tutto l’arco della vita professionale, quindi da quando si entra fino a quando si esce da un’azienda».

Non tutti i ragazzi hanno le stesse possibilità economiche. Come può la finanza sostenere il diritto allo studio e alla scelta?

«Con prestiti d’onore e borse di studio, ma anche con fondi locali tra scuole e imprese. Serve chiarezza e responsabilità: chi riceve un aiuto deve sentirlo come un impegno. L’Italia ha bisogno di meccanismi che permettano ai meritevoli di studiare senza debiti impossibili. È un modo per creare coesione e fiducia».

L’Italia invecchia. Da dove ripartire per invertire il declino?

«Da due leve: natalità e immigrazione. La prima richiede tempo, almeno vent’anni per avere dei risultati. La seconda è immediata. Il tasso di fertilità è 1,12: siamo in contrazione. L’immigrazione, se gestita bene, è una risorsa enorme. Lo vediamo qui al “Pesenti”: quaranta lingue, un solo obiettivo, cioè formare i nuovi lavoratori. L’Italia di domani sarà così, più aperta e anche più forte se faremo nostra la risorsa preziosa delle differenze culturali».

Nella sua carriera quali sono state le scelte più difficili?

«Molte. Sposarmi a vent’anni, cambiare lavoro, lasciare UniCredit dopo quindici anni. Accettare la presidenza del Monte Paschi, contro il parere di mia moglie, è stata la più dura. Ma avere accanto chi ti riporta con i piedi per terra è fondamentale. A casa non si porta il Ceo. Mia moglie è la mia coscienza critica. Il potere non deve mai farti dimenticare chi sei».

Se oggi dovesse proporre un patto minimo tra scuola, impresa e istituzioni, cosa metterebbe sul tavolo?

«L’impegno a studiare insieme le competenze del futuro. Le aziende devono guardare avanti, come Leonardo che oggi progetta l’aereo del 2035. Poi la formazione permanente, la crescita dei capi nella gestione delle persone e un fondo territoriale per sostenere chi vuole continuare a studiare. Ma aggiungerei anche un luogo di confronto stabile, un’agenda annuale fra scuola, università, imprese e istituzioni: non per passerelle, ma per costruire politiche comuni. Se, ad esempio, a Bergamo nascesse un tavolo permanente dedicato ai giovani, a questi giovani che ho incontrato al “Pesenti”, sarebbe il segnale più concreto di fiducia nel futuro».

Per approfondire il tema del rapporto tra AZIENDE e GENERAZIONE Z collegarsi al sito dell’Osservatorio Delta Index

© RIPRODUZIONE RISERVATA