L'Editoriale

Giovedì 16 Ottobre 2025

Una società che ignora l’esempio è malata

ITALIA. Ogni società civile, per quanto caratterizzata da specifiche connotazioni antropologiche, è implicitamente plasmata da tre forze. La «forza della tradizione», cioè dei costumi, delle usanze e del sapere consolidato.

Tale forza, per esercitare la propria fondamentale funzione di «memoria dinamica» in grado di dare slancio al futuro, va sempre contaminata con le sollecitazioni del presente, pena la sua regressione a mero folclore. Vi è poi la «forza delle idee», cioè, di tutto ciò che, a partire dall’innatismo individuale, concorre a far crescere l’ambiente in cui viviamo e a sospingerlo verso una prospettiva evolutiva di progresso. Terza componente è la «forza dell’esempio», quella che nel silenzio dello scorrere limpido della vita ci offre gli strumenti più profondi e i ricordi più indelebili per capire come stare al mondo. Uno strumento fatto di dettagli, di osservazione dell’agito altrui, di sedimentazione in noi di comportamenti virtuosi visti fare a persone che per noi costituiscono punti di riferimento familiare, scolastico, professionale, esistenziale.

Recenti studi pedagogici ci dicono che il comportamento di ciascuno di noi è influenzato per almeno il 50% dagli esempi ricevuti in giovinezza e per il 25% dagli esempi che riceviamo nell’interazione quotidiana in società

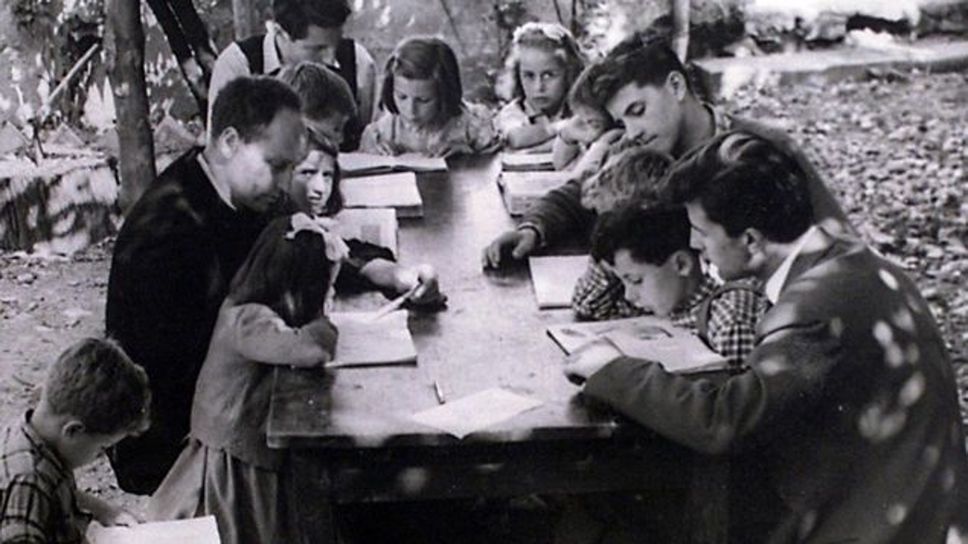

Recenti studi pedagogici ci dicono che il comportamento di ciascuno di noi è influenzato per almeno il 50% dagli esempi ricevuti in giovinezza e per il 25% dagli esempi che riceviamo nell’interazione quotidiana in società. Resta un 25% di libertà individuale, che conferma il valore indomabile del nostro innatismo. Nella storia dell’umanità si ritrovano innumerevoli e costanti richiami all’importanza costruttiva dell’esempio. Nel primo secolo d. C. Lucio Anneo Seneca, riferendosi agli educatori e ai membri del Senato romano, scriveva: «Lunga la strada dei precetti, breve ed efficace quella degli esempi». Il poeta Fedro a chi gli chiedeva quale fosse il significato delle sue celebri favole sugli animali, rispondeva: «Servono agli uomini, perché noi impariamo dagli esempi». Il filosofo Jean Jacques Rousseau, che è ancora oggi un riferimento obbligatorio per chi si interessa di educazione giovanile e adulta, nel suo libro La grande Eloisa raccomanda: «Proponiamo grandi esempi da imitare, piuttosto che vani sistemi da seguire». In epoca più moderna, tra i tanti che hanno richiamato la forza dell’esempio, piace ricordare per la sua folgorante essenzialità don Lorenzo Milani, il quale diceva: «L’educazione deve essere impostata sull’esempio, non solo sull’istruzione». Per don Milani, l’esempio primario consisteva nel fare esattamente ciò che si chiede agli altri di fare. Indicava poi anche un livello più elevato di esempio, che potremmo definire «globale» e che riguarda tutti coloro i quali hanno grandi responsabilità in ambito sociale, culturale, politico. Questo tipo di esempio supera l’azione minimale dell’esempio primario, proponendo un impegno idealizzato verso un modello di vita in cui trionfino la giustizia, la tolleranza, la coerenza, l’onestà, l’arricchimento nella relazione con il mistero salvifico dell’unicità dell’altro.

Viviamo tempi sciatti, guidati da opportunismi di bassa lega, speculazioni intellettuali di ogni tipo e dall’insorgere di un abnorme lievitazione di patologie narcisistiche. Molti di coloro che hanno responsabilità istituzionali non sottovalutano l’importanza di dare esempi: non se ne curano proprio

Viviamo tempi sciatti, guidati da opportunismi di bassa lega, speculazioni intellettuali di ogni tipo e dall’insorgere di un abnorme lievitazione di patologie narcisistiche. Molti di coloro che hanno responsabilità istituzionali non sottovalutano l’importanza di dare esempi: non se ne curano proprio. Anzi, incalzano e aizzano gli stati d’animo di un prossimo sempre più evanescente e sempre più drogato di emoticon e di like. Come se ciò non bastasse, gli esempi ritenuti oggi più iconici sono ovviamente quelli negativi. Chi si ostina a continuare a cercare la propria «isola che non c’è», come cantava Edoardo Bennato, viene subito additato come illiberale, perbenista, moralista, buonista e, da ultimo, puritano. E, invece, è solo un uomo che cerca di ritrovare un canto corale e intonato. Lo dobbiamo alle generazioni a venire, lo dobbiamo alla credibilità del nostro bel Paese, lo dobbiamo soprattutto all’esempio delle donne e degli uomini del Novecento che per la parola «dignità» hanno letteralmente dato la loro vita, affidandosi alla nostra capacità di rendere oggi la loro assenza una presenza ancora più forte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA