Cultura e Spettacoli / Bergamo Città

Lunedì 29 Settembre 2025

Vera Gheno e l’indagine sulla normalità oltre stereotipi e discriminazioni

L’INCONTRO. La linguista sarà ospite giovedì 2 ottobre della biblioteca Tiraboschi di Bergamo.

Autori, libri e riflessioni. Giovedì 2 ottobre, alle 17,30, la Biblioteca civica Antonio Tiraboschi, a Bergamo, ospiterà, nella Sala Mimmo Boninelli, un nuovo appuntamento promosso dal Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo.

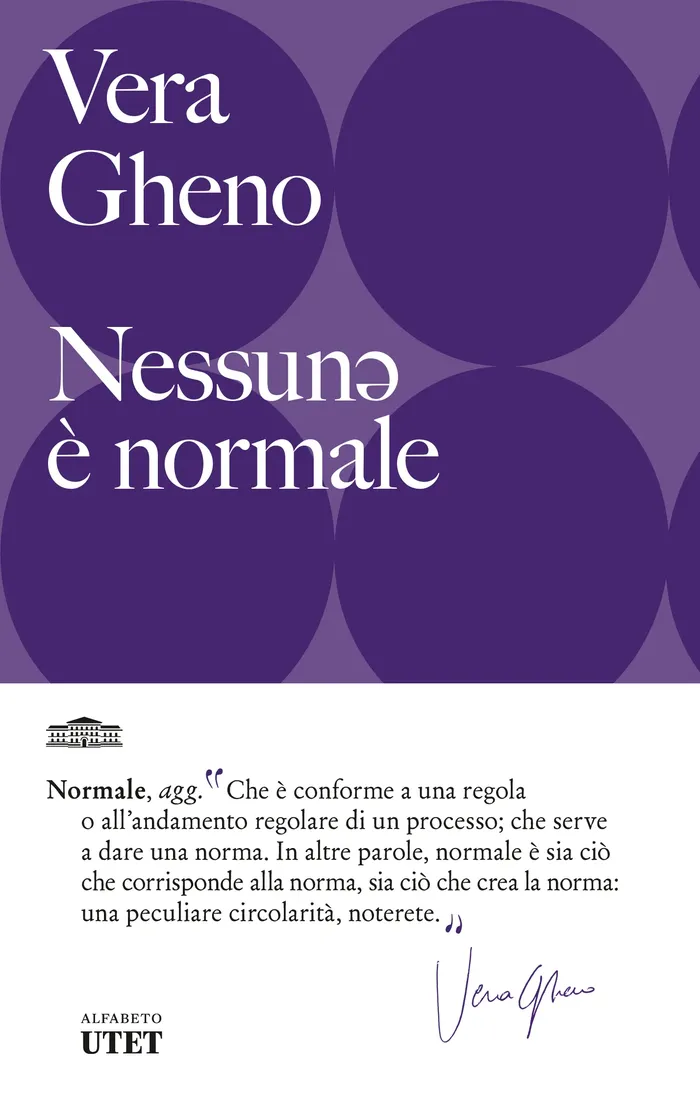

Protagonista sarà la linguista, saggista e attivista Vera Gheno, con il suo recente libro «Nessunə è normale» (Utet, pagine 176, euro 15). Conduttrice del podcast «Amare parole», l’autrice si occupa da anni di comunicazione digitale, questioni di genere, diversità, equità e

inclusione. In queste pagine affronta una delle parole più diffuse e abusate del vocabolario: «normale».

Una parola apparentemente neutra, che tuttavia racchiude una definizione ambigua e circolare, poiché «normale» è ciò che segue la regola, ma anche ciò che contribuisce a stabilirla. «Nessunə è normale» è un’opera tagliente e costruttiva, lucida e provocatoria, in cui Gheno smonta i meccanismi invisibili attraverso cui la società crea stereotipi, stimolando il pensiero critico e invitando ad accogliere il valore della diversità.

A moderare l’incontro – partecipazione gratuita con obbligo di prenotazione al numero 035399476-479 o scrivendo a [email protected] – sarà Roberta Di Pasquale, presidente del Comitato unico di garanzia dell’Università degli Studi di Bergamo. In vista dell’incontro abbiamo rivolto alla saggista Vera Gheno alcune domande.

Innanzitutto, cos’è la normalità? Come si potrebbe definire?

«Basta guardare il vocabolario per accorgersi che “normalità” è una parola con delle caratteristiche particolari. Da una parte significa ciò che corrisponde a una norma, dall’altra ciò che la crea. In questo è insita una circolarità che rende la ’normalità’ molto variabile. È normale ciò che viene considerato tale in un certo qui e ora, in un certo luogo e in un certo tempo. Quindi non è qualcosa di immutabile ed eterno».

La parola «normale» un tempo indicava uno standard. Quando è diventata un’arma di discriminazione e prevaricazione? E chi decide che cosa è normale e cosa no?

«L’aggettivo “normale” ha conosciuto una lenta trasformazione da mero dato statistico a motivo di discriminazione, più o meno a partire dalla fine del Settecento. In teoria, a stabilire cosa sia normale e cosa no dovrebbe essere la statistica: “normale” è ciò che occorre più comunemente, è la versione più comune di qualcosa. In realtà, poi, il concetto viene usato da chi detiene il potere per discriminare chi non rientra in quella categoria. Esiste quindi una fortissima correlazione tra distribuzione del potere all’interno di una società e cosa o chi viene definito “normale”».

Quali sono i temi che maggiormente emergono nel libro?

«Ho cercato di tenere conto di tutte le dimensioni che possono esporre una persona a una discriminazione: il sesso biologico, l’identità di genere, l’orientamento sessuo-affettivo, la razzializzazione, la disabilità, la neuroatipicità, la povertà, l’appartenenza a una religione differente da quella maggioritaria in un determinato Paese. I motivi di discriminazione sono molteplici e spesso degli individui possono ricadere in più di una categoria discriminata. Per questo è importante tenere presente il concetto di intersezionalità».

In una società sempre più frammentata e multiforme come quella odierna, ha ancora senso parlare di normalità?

«Se intesa come concetto statistico sì, ha tutto il senso di sopravvivere. Il punto è non patologizzare e non considerare sbagliato ciò che si allontana dalla normalità, che può essere semplicemente una versione minoritaria di una certa caratteristica».

Riprendendo il pensiero di Fabrizio Acanfora, una proposta potrebbe essere quella di sostituire l’inclusione con la convivenza delle differenze. È così? Cosa significa?

«Una società basata sulla convivenza delle differenze è una società nella quale le differenze sono considerate un pregio, qualcosa di prezioso e non un peso sociale. Una società in cui la naturale varietà umana viene presa in considerazione in ogni settore, sin dalla pianificazione di oggetti, progetti, servizi. La varietà dovrebbe essere un punto di partenza, invece oggi spesso è trascurata in fase di progettazione e le differenze si sistemano a posteriori. Ma non dovrebbe essere così».

© RIPRODUZIONE RISERVATA