Ogni vita un racconto / Bergamo Città

Sabato 18 Ottobre 2025

Quando l’effimero è fatto per ricordare

L’artista di origini argentine Daniel González riveste l’ingresso del Cimitero Monumentale di mylar dorato: un’installazione che trasforma la memoria in luce per Contemporary Locus 17

Ci sono artisti che costruiscono monumenti destinati a restare e altri che preferiscono vederli tremare al primo soffio d’aria. Daniel González appartiene a questa seconda stirpe: quella di chi crede che l’arte, come la vita, sia più vera quando accade e si dissolve, quando si lascia attraversare dal tempo invece di volerlo fermare. Le sue «architetture effimere» nascono da materiali fragili e scintillanti – mylar, tessuti, luce – ma hanno la potenza delle celebrazioni collettive, dei gesti che uniscono corpi e pensieri in uno spazio condiviso. Per Contemporary Locus 17, González porterà questa energia dentro uno dei luoghi più solenni della città: il Cimitero Monumentale di Bergamo. Per un mese, dal 28 ottobre, proprio dove la pietra custodisce la memoria e il vento scende dalle Prealpi a muovere i cipressi, troverà casa la sua installazione site specific. «Quando Paola Tognon, curatrice del progetto, mi ha proposto di immaginare una mia opera in un cimitero, ero perplesso», racconta. «Di solito, con la mia pratica, trasformo semanticamente la funzione e l’energia di luoghi antichi, creando delle vere e proprie feste temporanee. Poi ho pensato che il cimitero, in fondo, è una forma di celebrazione. Come si celebra la vita, si celebra anche la morte».

La festa che unisce

Daniel González crede nella festa come forma di conoscenza: non quella superficiale o mondana, ma quella primordiale, collettiva, dove si sciolgono le distanze e le gerarchie si confondono. «Nei miei lavori c’è sempre un rito di celebrazione», racconta. «È l’unico momento in cui si liberano le divisioni sociali: la festa livella, avvicina, permette di riconoscerci».

Per l’artista l’arte non è mai un atto solitario, ma un modo per costruire luoghi dove incontrarsi e raccontare, come attorno a un fuoco, a un camino. L’installazione di González nasce allora dalla volontà di creare un luogo di passaggio, di ritrovo e di scambio; i suoi lavori - da «Pop-Up Building» a Rotterdam al «Museo Disco Club» di New York – sono, in fondo, scenografie della vita, architetture temporanee che durano il tempo di un passaggio, ma in cui accade sempre qualcosa di collettivo. Proprio dove la città dei vivi si specchia in quella dei morti, l’artista ha ideato un’installazione che non racconta la fine, ma una transizione, un passaggio. «Non posso ancora svelare in cosa consisterà concretamente l’opera; ho lavorato sulla soglia, ho creato un luogo di incontro per celebrare il passaggio, senza trauma. Possiamo chiamarlo vita, possiamo chiamarlo morte: è solo un passaggio veloce». C’è qualcosa di profondamente argentino in questo modo di intendere la memoria. «Una persona non è morta se vive nella tua memoria», ricorda l’artista. È una presenza che continua, che si tramanda e vuole restituire alla città l’eco di una domanda antica: «Come possiamo continuare a celebrare, anche nel silenzio?».

L’anima del mylar

Il materiale scelto, il mylar dorato, contiene già in sé una doppia anima: è fragile e resistente, tecnico e poetico. In fondo, è lo stesso delle coperte isotermiche usate nei soccorsi d’emergenza, per trattenere il calore dei corpi. «Mi piace l’idea della cura non solo come guarigione, ma come viaggio di luce», dice. «Il mylar è un materiale di premura, ma anche di festa. Riflette la luce, crea atti di magia. È come quando si indossa un abito di paillettes: tutti sono felici di vederti, perché rifletti luce».

Ogni frammento di bagliore restituito dal mylar sarà allora un atto di vita in dialogo con la memoria. In questa transizione tra materia povera e bagliore sacro, l’opera vuole essere un portale di energia, un rito di passaggio oltre le religioni e le differenze. Il vento - elemento vivo, invisibile, animistico - avrà un ruolo decisivo nel determinarne l’armonia. «Io preparo lo spazio», racconta González, «ma poi sarà il vento a definire il ritmo del luogo». Ciò che ne nascerà non è un monumento, ma un’esperienza: un gesto di luce che unisce la cura al sacro, la materia alla memoria. Un invito a sostare tra due città che si appartengono e, per un momento, celebrano insieme il passaggio delle nostre vite.

I sarti, «architetti» della figura e maestri del buon gusto nel vestire il cliente

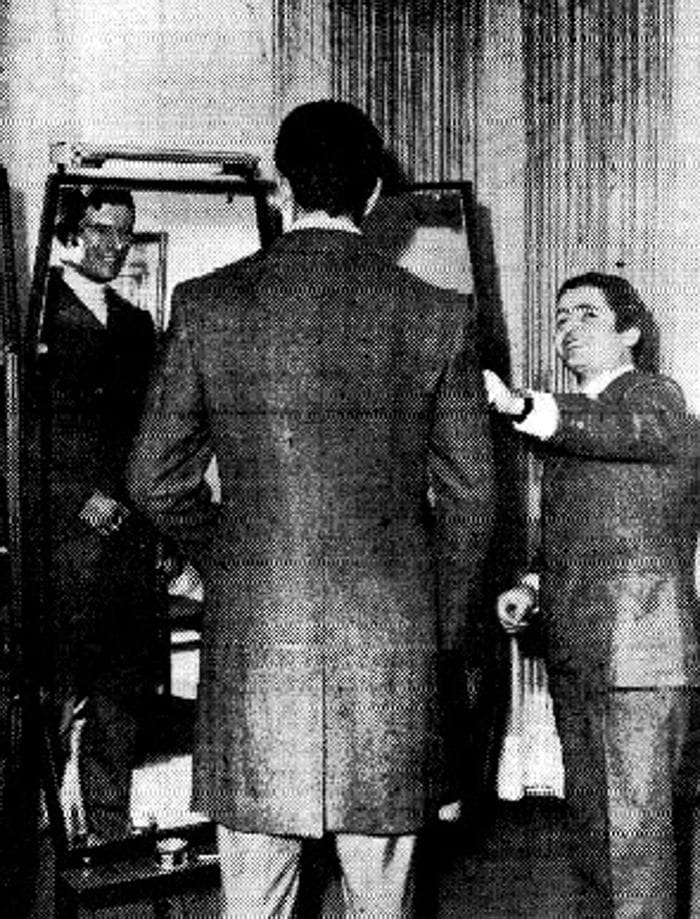

Riprendiamo alcuni stralci di un’intervista doppia raccolta dal cronista del nostro giornale nel marzo 1969 a due sarti molto famosi della città: Salvatore Giannone e Pino Labollita.

In poche battute i due personaggi rivelano il grande orgoglio per la professione e per il ruolo sociale degli abiti confezionati «su misura». A loro giudizio un vestito ben fatto poteva togliere di dosso la stanchezza e gli anni, anche al signore austero e maturo. «Il cliente si sentirà dieci anni di meno – diceva Giannone - pieno di gioia di vivere, pronto ad affrontare la giornata con nuove forze, se indosserà un abito nuovo ben fatto, creato da un sarto intelligente».

«Bergamo è una città di persone abituate a vestire bene, con eleganza - proseguiva Labollita - e sempre più spesso vediamo nelle nostre vie non solo donne eleganti, ma anche uomini che vestono in un modo personale. I loro abiti hanno quel certo “nonsoché” che li distingue, a prima vista. Un nuovo costume di vita, un modo più dinamico, più moderno, di lavorare e di vestirsi».

I due sarti intervistati appartenevano a quella che al tempo era la «generazione del futuro», piena di entusiasmo e creatività. Salvatore Giannone, allora 32enne, siculo-bergamasco, occhi vivaci e intelligenza brillante rispondeva deciso alla provocazione del giornalista che gli chiedeva se in futuro gli uomini si vestiranno tutti in fabbrica. «Vuoi scherzare? Non esiste un futuro in questo senso. Gli uomini non amano lo standard, la divisa, vogliono essere diversi. Il sarto, l’abito su misura sono una realtà che non tramonterà mai. Il presente, oggi, è già il futuro. L’uomo è individualista: vuol vestirsi in una maniera personale, e non si accontenta, come fanno gli americani o i tedeschi, di coprirsi. E per questo ha bisogno del sarto, di un esperto consigliere che sappia aiutarlo tecnicamente. Noi siamo gli architetti della figura umana, studiamo la persona nelle sue proporzioni fisiche, nel suo temperamento, nelle sue esigenze di vita sociale e di lavoro. Sappiamo ingentilirla, abbellirla nella maniera più giusta, con buon gusto e senso di misura. Per fa questo occorre nascerci, avere la vocazione: ecco, proprio, vocazione è la parola giusta».

Gli faceva eco Pino Labollita, allora 33enne, lucano ma bergamasco di adozione: «Oggi il vero sarto è una figura diversa dalla vecchia immagine dell’artigiano di una volta, segue il mutamento quotidiano del costume di vita si rinnova ogni giorno, è un artista che ha il segreto dell’eterna giovinezza. Vede, è soprattutto questione di mentalità: ciò che conta è lo spirito, le idee, non l’età. Noi siamo sarti giovani oggi, ma lo saremo anche fra 50 anni e per questo vengono da noi tutti coloro che sono giovani di spirito, e lo saranno sempre. Ho clienti di tutte le età, di tutti i tipi. Ognuno è fatto a modo suo, con i suoi gusti, le sue tendenze, le sue preferenze. Ma io sono in grado di accontentarli tutti, quelli che hanno idee più avanzate e non hanno pregiudizi, ed anche quelli tradizionalisti». Sembrano discorsi tramontati, ma il fascino di un abito su misura capace di valorizzare il singolo fisico è impagabile.

Gli artisti del vestire

C’erano mani che sapevano leggere i tessuti come un libro aperto, dita che correvano veloci tra trame e orli, e occhi attenti che immaginavano abiti prima ancora che fossero tagliati. Le sarte e i sarti della provincia non erano solo artigiani: erano custodi di eleganza, confidenze e piccoli miracoli di stoffa.

Dal dopoguerra fino ai giorni nostri, i loro laboratori hanno visto passare generazioni, mode e cambiamenti sociali. Ogni punto a mano racconta una storia: un matrimonio, una festa, un lutto, un nuovo inizio.

Vi riportiamo alcuni nomi: Agostino Brembilla sarto, Ponte San Pietro; Gianni Comini sarto, Alzano; Enrico Rotondi capo sarto militare a riposo, Bergamo; Giovanni di Masi ex capo sarto 5° alpini e Legnano, Bergamo; Francesco Moratti sarto, Bergamo; Enrico Locatelli sarto, Bergamo; Nino Giudici sarto, Gromo; Antonio Todeschini sarto, Ponte Giurino; Tranquillo Forcella sarto e organista, Paladina; Mario Perico sarto, Bergamo; Frigerio Luigi Gino sarto, Bergamo; Alfredo Oldrati sarto, Bergamo; Angelo Falchetti sarto e barbiere, Osio Sotto; Marino Carozzi sarto, Curno; Lodovico Capucciati sarto, Medolago; Giulio Benedetti sarto, Curno; Bruno Martinelli sarto, Tavernola; Pietro Moro sarto, Gandino; Vincenzo Manzoni sarto, Mariano di Dalmine; Umberto Luigi Pesenti sarto, San Pellegrino terme; Giuseppe Medolago sarto Bepi, Ghiaie di Bonate; Gino Giudici sarto, Clusone; Valente Giulio Bonacina Bita il sarto, Ponte San Pietro; Bortolo Bana sarto, Arcene; Antonio Iannotta sarto, Bergamo; Siro Spinelli sarto, Desenzano Albino; Giulio Valsecchi sarto, Zanica; Natale Trimarchi sarto, Bergamo; Savoldi Antonio sarto, Bergamo; Pagani Ernesto sarto, Albano Sant’Alessandro; Labollita Pino il sarto, Bergamo; Maria Meli sarta, Monasterolo del Castello; Lina Maria Scandella sarta, Clusone; Carmela Marinoni sarta, Clusone; Maria Limonta Sarta, Bergamo.

Il portale Ogni vita un racconto raccoglie le loro vite, spesso dimenticate, ma ancora presenti nei ricordi di chi ha indossato i loro capolavori. È un omaggio agli artisti del vestire che, tra fili e forbici, hanno cucito la memoria di un territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA