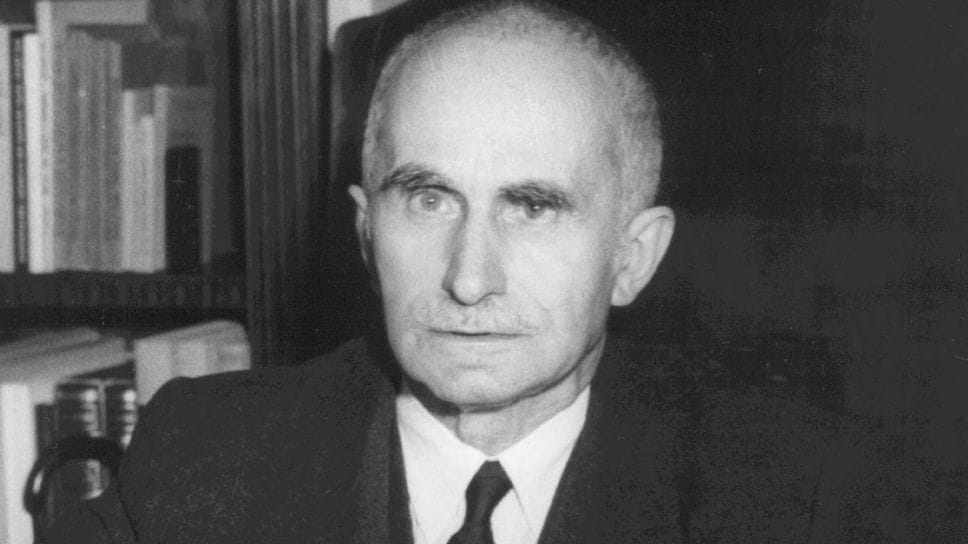

(Foto di Ansa)

MONDO. La «Zohran tax», nel senso di Zohran Mamdani, oltrepassa l’Atlantico e infiamma il dibattito politico anche in Italia.

Nel programma del neo sindaco di New York, che dice di ispirarsi ai principi del socialismo, c’è anche una tassa del 2% sui patrimoni di oltre un milione di dollari. Una misura che colpirebbe quell’1% della popolazione della Grande Mela residente a Long Island o Manhattan. Quei paperoni che, come avviene sempre più nel mondo, si tengono ben stretta la torta e lasciano agli altri le briciole. La leader del partito Elly Schlein l’ha subito rilanciata, mentre un sondaggio dice che la vorrebbero l’84% degli intervistati. La premier Giorgia Meloni dice che con la destra al governo una tassa sui patrimoni «non vedrà mai la luce» trattandosi di una forma di esproprio, insomma, roba per trinariciuti, anche se in politica «mai» a volte significa «forse» (vedi abolizione annunciata nel programma elettorale dalla Lega della legge Fornero, poi mantenuta e addirittura inasprita). Va detto che il sacro fuoco della patrimoniale non brucia solo a sinistra: il liberale Luigi Einaudi, ad esempio, era favorevole, anche se a titolo di una tantum, in caso di necessità estrema, per finalità di ricostruzione e giustizia sociale (e con 5,9 milioni di italiani che rinunciano a curarsi forse le condizioni ci sono). Anche il banchiere Giovanni Bazoli, presidente onorario di Banca Intesa, era favorevole alle stesse condizioni espresse da Einaudi. Con motivazioni di buon senso (chi ha di più deve dare di più in proporzione alle proprie possibilità), non certo ideologiche.

Ma è indubbio che i maggiori sostenitori di una tassa sui patrimoni sono sempre stati nell’area della sinistra, fino al grottesco. Rifondazione Comunista, che faceva parte del governo Prodi, nel 2007 fece distribuire dei poster con un panfilo e lo slogan giulivo-bolscevico «anche in ricchi piangano» a proposito della rimodulazione degli scaglioni Irpef e l’introduzione dell’aliquota del 43% per i redditi (non i patrimoni) sopra i 75mila euro, diffondendo lo spauracchio ovunque, a destra come a sinistra. «Non capisco le proteste dei ricchi» ebbe a dire in Parlamento a proposito del nuovo scaglione l’allora ministro europeista Tommaso Padoa Schioppa. Ricchi con 75mila euro? Il problema è che dopo quella soglia non ci sono altre aliquote e la progressione finisce, dunque pagano tutti allo stesso modo, chi guadagna 75mila euro e chi dieci milioni. È giusto? Anche in Francia si è riacceso il dibattito sulla patrimoniale fortemente voluto dal leader della sinistra radicale Melenchon. Ma la prospettiva di un’imposta globale sui grandi patrimoni resta lontana. Dopo mesi di tensioni politiche, il governo di Sébastien Lecornu ha presentato il progetto di legge di bilancio per il 2026, che introduce alcune misure fiscali mirate ai redditi e ai capitali più elevati, senza però ripristinare la storica «Impôt de solidarité sur la fortune», abolita nel 2017.

Tornando al fisco di casa nostra, il leader della Cgil Landini propone un contributo dell’1%sui patrimoni sopra i due milioni di euro, che secondo il sindacato frutterebbe 26 miliardi da distribuire tra sanità e istruzione pubblica. Secondo la Cgil in questo segmento compaiono 500mila italiani, la punta della piramide. Ma forse il sindacato la fa un po’ facile. Il primo problema è la definizione di «ricco»: quanto deve guadagnare per entrare in questa categoria? Quando si ferma la cruna nell’ago? A 75mila euro? 300mila? Un milione? Dieci milioni? Ma il secondo è scovare i patrimoni, come mi spiegò in un’intervista nel 2011 l’allora ministra del Lavoro ed economista Elsa Fornero. L’operazione è estremamente difficile, poiché i modi per nascondere legalmente o illegalmente i patrimoni sono numerosi e dunque la questione si intreccia con l’evasione fiscale, ampiamente diffusa nel nostro Paese. Tra residenza fiscale all’estero, strutture societarie complesse, trust, fondazioni, donazioni «strategiche», scissioni societarie, strumenti finanziari complessi come derivati e via eludendo, il reddito «imponibile» e il patrimonio vengono ampiamente trasformati in forme nascoste o meno tassate. Per non parlare di chi ricorre ai conti esteri non dichiarati, alle società schermate, alla sovrafatturazione, ai trust off shore, alle vendite fittizie e all’occultamento di beni rifugio senza registrazione. Insomma, per applicare una patrimoniale sui ricchi, quelli veri, bisognerebbe teoricamente mandare la Guardia di Finanza per indagini approfondite di qualche settimana o mesi interi a casa di 40 milioni di contribuenti.

Ed è questo il motivo per cui tutti i governi della Repubblica, dal Dopoguerra in poi, sono ricorsi al «teorema del lampione». Si va a tassare dove i beni sono ben visibili, come la casa o l’auto. Oppure dove si scorgono con chiarezza i potenziali contribuenti: lavoratori dipendenti pubblici e privati, pensionati, liberi professionisti, il parco buoi sempre pronto da mungere, fino a ricorrere all’orribile prelievo forzoso del sei per mille di tutti i conti correnti introdotto (per fortuna una tantum) nel 1992 da Giuliano Amato. La prima volta (e speriamo anche l’ultima) in cui lo Stato mise direttamente le mani nel portafoglio degli italiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA