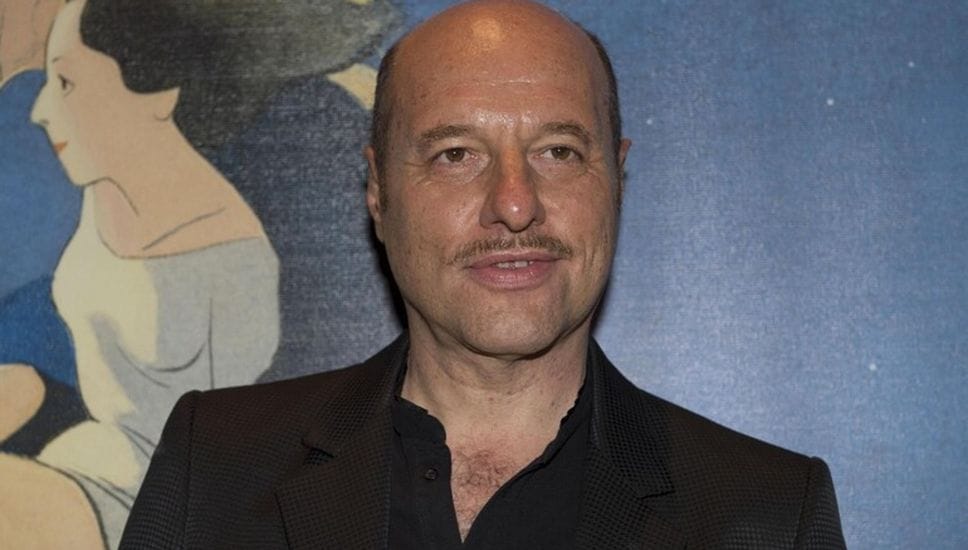

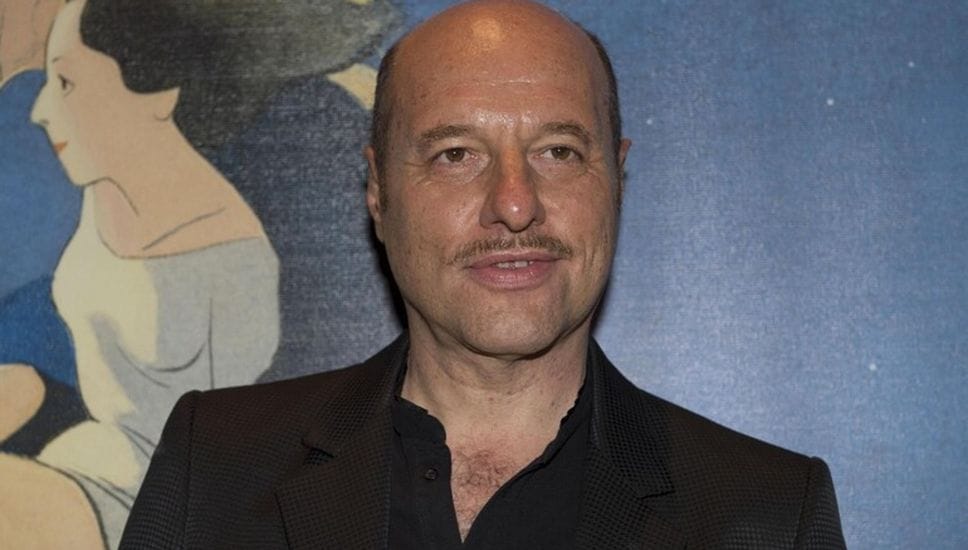

(Foto di Ansa)

L’INTERVISTA. Lo scrittore e insegnate sabato 18 ottobre a Bergamo Incontra con il suo libro: «Ogni ragazzo è speciale».

Il suo ultimo libro, «Per amore del futuro. Educare oggi» (San Paolo, pp. 160, euro 16), è uscito pochissimi giorni fa. Con sincronismo quasi perfetto, Eraldo Affinati sarà protagonista, sabato alle ore 18,15, a Chorus Life (via Serassi 26), per l’edizione 2025 di Bergamo Incontra, di «Educare è amare», colloquio a tre voci sul tema della formazione. Con lui, lo scrittore bergamasco Francesco Fadigati, rettore della scuola «La Traccia» di Calcinate». Modera Emanuela Algeri («Imiberg»). Nel libro, il precipitato di centinaia di relazioni educative, anzi di una vita dedicata all’insegnamento, prima come docente di Lettere negli istituti professionali, poi come fondatore della Scuola Penny Wirton, che si occupa dell’insegnamento gratuito della lingua italiana agli immigrati.

«Dovremmo partire dalla persona che abbiamo di fronte, calibrando il programma su di lei, non dimenticando però che ognuno di noi non sta mai da solo, bensì in un gruppo che orienta il cammino di ciascuno. In tale accezione il lavoro del docente assomiglia a quello del direttore d’orchestra: deve ottenere il massimo da ogni musicista, cercando un accordo complessivo. Per non stonare, non dobbiamo lasciare indietro nessuno. Alla fine la ricaduta del programma viene gestita dall’insegnante: io ti spiego Dante, Foscolo, Manzoni, le guerre puniche e il Risorgimento, ma non dovrei essere un conferenziere che illustra sempre allo stesso modo il medesimo contenuto, a prescindere dal pubblico che ha di fronte. Per farti capire la Divina Commedia, i Sepolcri o I promessi sposi, devo sapere chi sei, cosa pensi, quali esperienze hai fatto, dove vivi, quale famiglia hai. Soprattutto dovrei conoscere la tua stazione di partenza, in modo da poter premiare il movimento che hai fatto rispetto ad essa».

«La realtà è sempre imperfetta, non è mai ideale. Non c’è mai di fronte a noi l’ambiente che vorremmo, ma sempre un’approssimazione inadeguata rispetto a ciò che pensiamo. Ogni professore conosce la dimensione artificiale, convenzionale e burocratica. Se non fosse così, forse non sarebbe vera scuola. Siamo sempre nel marasma della quinta ora, nel mucchio selvaggio della lezione interrotta dal suono della campanella, nell’adempimento delle verifiche quotidiane, nel ricatto del voto e del giudizio, nella finzione pedagogica. Poi però ci sono gli occhi accesi di Francesca, la fiducia illimitata di Marina, la buona volontà di Ibrahim… Come fai a tirarti indietro?».

«La dimensione interiore non è quella privata. Si tratta di una condizione più profonda, legata al desiderio vitale. Parlo con Lorenzo: voglio sapere cosa ha nella testa, perché spesso si estrania e non partecipa. Lui deve sentire che io voglio aiutarlo, non sono un terapeuta, ma un amico più grande in grado di stargli a fianco, condividendo le sue passioni, e un maestro, capace di incarnare il limite che lui non deve superare. Così posso diventare credibile come adulto ai suoi occhi troppo spesso tristi e malinconici».

«Entrare sempre in orario, consegnare i compiti corretti dopo pochi giorni e non un mese dopo che sono stati fatti, raccogliere una matita quando cade a terra, accettare i propri errori, non mettere mai con le spalle al muro gli studenti, non porre mai domande trabocchetto, non gettare nel cestino la risposta sbagliata, non accontentarsi di quella giusta, qualche volte andare a vedere cosa fanno il pomeriggio… L’elenco sarebbe lungo, l’intervista è troppo breve…».

«Certo, infatti non ho mai detto e scritto che educare è amare, in senso assoluto. Come sapeva don Lorenzo Milani, si può amare solo un numero ristretto di persone. E poi dentro l’amore c’è spesso anche il suo contrario. Ecco perché preferisco dire che a scuola dobbiamo puntare tutto sulla qualità della relazione umana. Sapendo che saremo sempre nelle scorie, nelle morene, fuori e dentro noi stessi».

«Nelle scuole Penny Wirton è fondamentale. Ma non lo intendiamo in modo precettistico. Dev’essere un atteggiamento, non uno schema. Anche se ho di fronte un gruppo di persone, ognuno di loro si deve sentire da me considerato in modo speciale. Tutte le vere maestre sanno cosa voglio dire».

«Quando in terza media Stefania si prende in braccio la piccola Claudia, tetraplegica, sua compagna di banco, e tutta la classe vede questa scena, io capisco nel profondo il teorico assioma: non solo i deboli hanno bisogno dei forti, vale anche il contrario».

«La cosa bella è che il riscontro per noi docenti avviene spesso da chi non ti aspetti: dopo tanti anni a fermarti per strada e ringraziarti non è l’alunno a cui pensavi, ma quello dell’ultimo banco che era sempre distratto».

«È questa la rivoluzione che siamo chiamati a compiere a scuola: andare controcorrente affermando il valore di un rapporto non retributivo, non strumentale. Mi si lasci aggiungere che forse era questo lo sguardo che il giovane rabbi rivolse ai primi pescatori quando da Cafarnao scese sulle rive del lago di Tiberiade. Altrimenti loro non lo avrebbero seguito».

«Credo lo sia sempre stata. La scuola non è separata dalla vita, ne rappresenta piuttosto, nel bene e nel male, una intensificazione. La creatività è una secrezione dell’esperienza, un distillato che nasce dalla promiscuità, dalla commistione di alto e basso».

«Deve lavorare dentro se stesso ogni giorno per trovare l’equilibrio necessario a presentarsi di fronte alla sua classe. Non può concedersi scompensi altrimenti rischia di essere sbranato dalla ferocia degli adolescenti. Lo dico dopo aver insegnato soprattutto negli istituti professionali per l’industria e l’artigianato. I cui studenti tuttavia sono quelli che, alla fine, pur fra tante spine, mi hanno regalato le maggiori soddisfazioni. Se non fosse stato così, non avrei potuto intitolare le mie riflessioni sull’educazione “Per amore del futuro”».

© RIPRODUZIONE RISERVATA